Wie wird der nächste Winter? – Die Nordatlantische Oszillation und ihre Auswirkungen auf unser Wetter und Klima im Winter

Autoren:

Autoren:

Prof. Dr. Wilfried Hoppe

Professor für Didaktik der Geographie, Universität Kiel

Stefan Junker

Gymnasiallehrer Max-Planck-Schule, Kiel; Studienleiter Geographie, IQSH Kiel

Die Nordatlantische Oszillation (NAO)

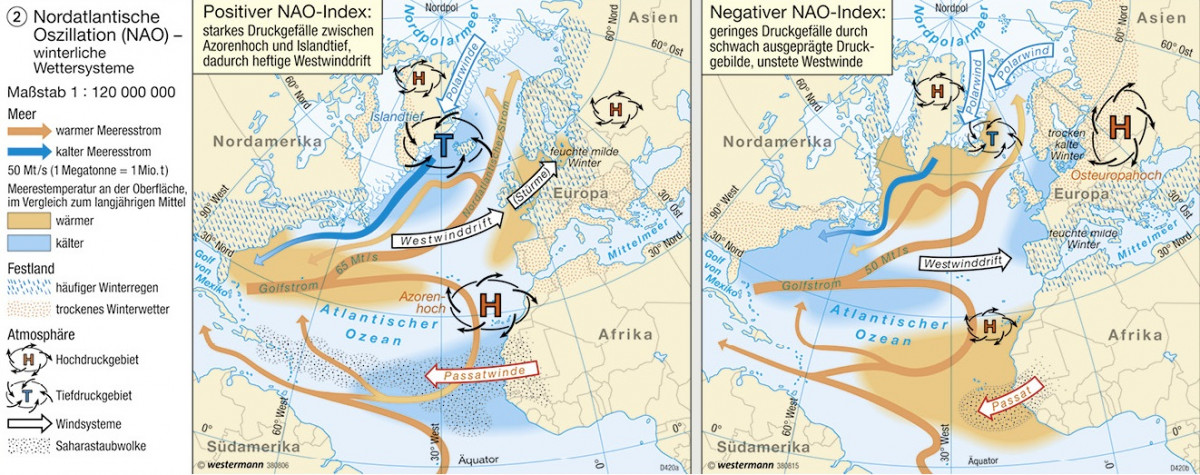

Die Wetterlage über dem Atlantik wird ganzjährig bestimmt durch das relativ stabile Islandtief und das Azorenhoch. Der Luftdruckausgleich zwischen diesen beiden Gebieten verursacht unter dem ablenkenden Einfluss der Corioliskraft die Westwinddrift, die unser Wetter maßgeblich bestimmt. Die Nordatlantische Oszillation (NAO) ist eine Schwankung im Luftdruck-Gegensatz zwischen Azorenhoch und Islandtief. Ihr wird ein bedeutender Einfluss auf das winterliche Wetter und die Witterung zugewiesen (Tinz 2002). Zudem erklärt die NAO die Klimavariabilität und Klimaschwankungen in den atlantisch geprägten Räumen Europas und Nordamerikas (Jacobeit 2007). Ihr Einfluss auf Klimaschwankungen auf regionaler Ebene wird größer eingeschätzt als der des anthropogen verursachten Klimawandels (z. B. Smith u. a. 2014, S. 1). Die Nordatlantische Oszillation tritt in zwei usprägungen auf:

- Ist die Luftdruckdifferenz zwischen Azorenhoch und Islandtief hoch, liegt eine sogenannte positive NAO-Index-Lage (NAO+) vor.

- Ist die Luftdruckdifferenz zwischen Azorenhoch und Islandtief niedrig, spricht man von einer negativen Indexlage der Nordatlantischen Oszillation (NAO-).

Von Dezember bis März ist das Luftdruckgefälle zwischen Azorenhoch und Islandtief im Vergleich zu den Sommermonaten ausgeprägter. Die winterlichen Luftdruckamplituden können aber in ihrem Ausmaß erheblich schwanken (M2 – M4).

Auswirkungen der NAO auf das Wetter und die Witterung

Ein hohes winterliches Luftdruckgefälle zwischen Azorenhoch und Islandtief – also eine positive NAO – hat zur Folge, dass die Westwinddrift intensiviert ist und vermehrt milde, feuchte Atlantikluft in einer mehr von Südwesten nach Nordosten verlaufenden Strömungsrichtung nach Nord und Westeuropa geführt wird. Relativ warme und niederschlagsreiche Wetterlagen im südwestlichen skandinavischen Raum und in Westeuropa sind die Folge. Zahlreicher und in der Ausprägung stärker treten bei NAO+-Phasen auch Stürme auf. Dagegen gerät der Mittelmeerraum verstärkt unter Hochdruckeinfluss; dies äußert sich hier in relativ trockenen und warmen Wintern. Bei niedrigem winterlichen Luftdruckgefälle zwischen Azorenhoch und Islandtief (negative NAO) ist die Westwinddrift schwach ausgeprägt und verläuft auf südlicheren Zugbahnen. Das Osteuropahoch mit seinen kalten, trockenen Luftmassen dominiert dann deutlich häufiger das winterliche Wetter und die Witterung in West- und Nordwesteuropa. Hingegen verzeichnen der südeuropäische und nordafrikanische Mittelmeerraum, ja sogar der Nahe Osten während winterlicher NAO- -Phasen hohe Niederschläge.

Zusammenhang zwischen NAO und den Temperaturen im WinterWie die unterschiedlichen NAO-Ausprägungen auf Wetter und Witterung wirken, verdeutlichen die letzten Winter, insbesondere die vergleichende Betrachtung der Jahreswechsel 2010/2011 und 2011/12 (M1). Die Wetterberichte zu diesen Tagen machen anders geartete Luftdruckkonstellationen für die völlig gegensätzliche Witterung verantwortlich. Der für die Jahreszeit zu warme und regenreiche Jahreswechsel 2011/2012 wird durch vom Atlantik zufließende milde Meeresluft erklärt, die sehr kalte Witterung Ende 2010/Anfang 2011 wird mit Hinweis auf einen herrschenden hohen Luftdruck erläutert. Ursache dafür ist eine negative (Jahreswechsel 2010/2011) bzw. positive Phase (Jahreswechsel 2011/2012) der Nordatlantischen Oszillation (M2). Der Vergleich zwischen den NAO-Indexwerten nd den winterlichen Mitteltemperaturen in maritim geprägten Räumen Deutschlands zeigt ganz allgemein einen deutlichen Zusammenhang (M2, M3).

Auswirkungen der NAO auf das KlimaTreten nun langjährige Phasen positiver oder negativer winterlicher NAO-Phasen auf, sind Klimaschwankungen die Folge. Im 20. Jahrhundert wiesen die 1950er und vor allem die 1960er-Jahre Winter auf, in denen fast durchgängig ein stark negativer NAO-Index vorherrschte. Die 1980er- Jahre, besonders die 1990er-Jahre sowie die erste und dritte Dekade des 20. Jahrhunderts stellen hingegen Perioden dar, die sich durch positive NAO-Werte charakterisieren lassen (M4). Dorn u. a. (2003) betonen in diesem Zusammenhang, dass die während langjähriger positiver NAO Phasen zu beobachtenden höheren Temperaturen regional die treibhausgasinduzierten Änderungen deutlich übersteigen können.

Vorhersagemöglichkeiten der NAODatenrekonstruktionen und Simulationen zum Verhalten der Nordatlantischen Oszillation in den letzten 500 Jahren zeigen, dass 20- bis 30-jährige Zeiträume, die von einer negativen bzw. positiven NAO-Lage geprägt sind, nicht ungewöhnlich sind (Spanghel/Raible 2008, S. 104). Die gegenwärtige Phase kennzeichnet Osborn (2015) als eine mit Jahr-zu-Jahr-Variabilität. Dies deutet die Schwierigkeit von Prognosen zur längerfristigen NAO-Ausprägung und regionalen Klimavariabilität an. Selbst mit Blick auf den nächsten Winter sind Prognosen zur NAO kaum möglich. Derzeit liefern aber weder statistische Modelle noch komplexe Vorhersagesysteme, die die NAO beeinflussenden Zustände der Atmosphäre und des Ozeans koppeln, zuverlässige Prognosen (Smith u. a. 2014). Nur für die nächsten Tage lässt sich die NAO-Ausprägung relativ sicher vorhersagen (s. Climate Prediction Center).

Literatur: Dorn, W. u. a.: Competition of NAO Regime Changes and increasing Greenhouse Gases and Aerosols. Climatic Dynamics, 2003, S. 447–458. Hoppe, W.: Aktuelle Klimaschwankungen und Klimawandel im niederrheinischen Raum unter besonderer Berücksichtigung der Nordatlantischen Oszillation. In: Natur am Niederrhein, H. 1/2009, S. 68–78. Osborn, T.: North Atlantic Oscillation Index. Data. 2015. (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/nao.htm) Jacobeit, J.: Zusammenhänge und Wechselwirkungen im Klimasystem. In: Endlicher, W./Gerstengarbe, F.-W. (Hrsg.): Der Klimawandel – Einblicke, Rückblicke und Ausblicke. Potsdam 2007, S. 1–16. Smith, D. M./Scaife, A. A./Eade, R./Knight, J.: Seasonal to decadal prediction of the winter North Atlantic Oscillation: emerging capability and future prospects. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. Im Druck, vorab online veröffentlicht. Spanghel, T./Raible, C. C.: Variationen der NAO auf Basis von langen Zeitreihen – Datenrekonstruktionen und Simulationen der letzten 500 Jahre. Promet, 2018, S. 101–107. Tinz, B.: Die Nordatlantische Oszillation und ihr Einfluss auf die europäischen Lufttemperaturen. Klimastatusbericht 2002. Offenbach 2002, S. 32–41.