Überblick

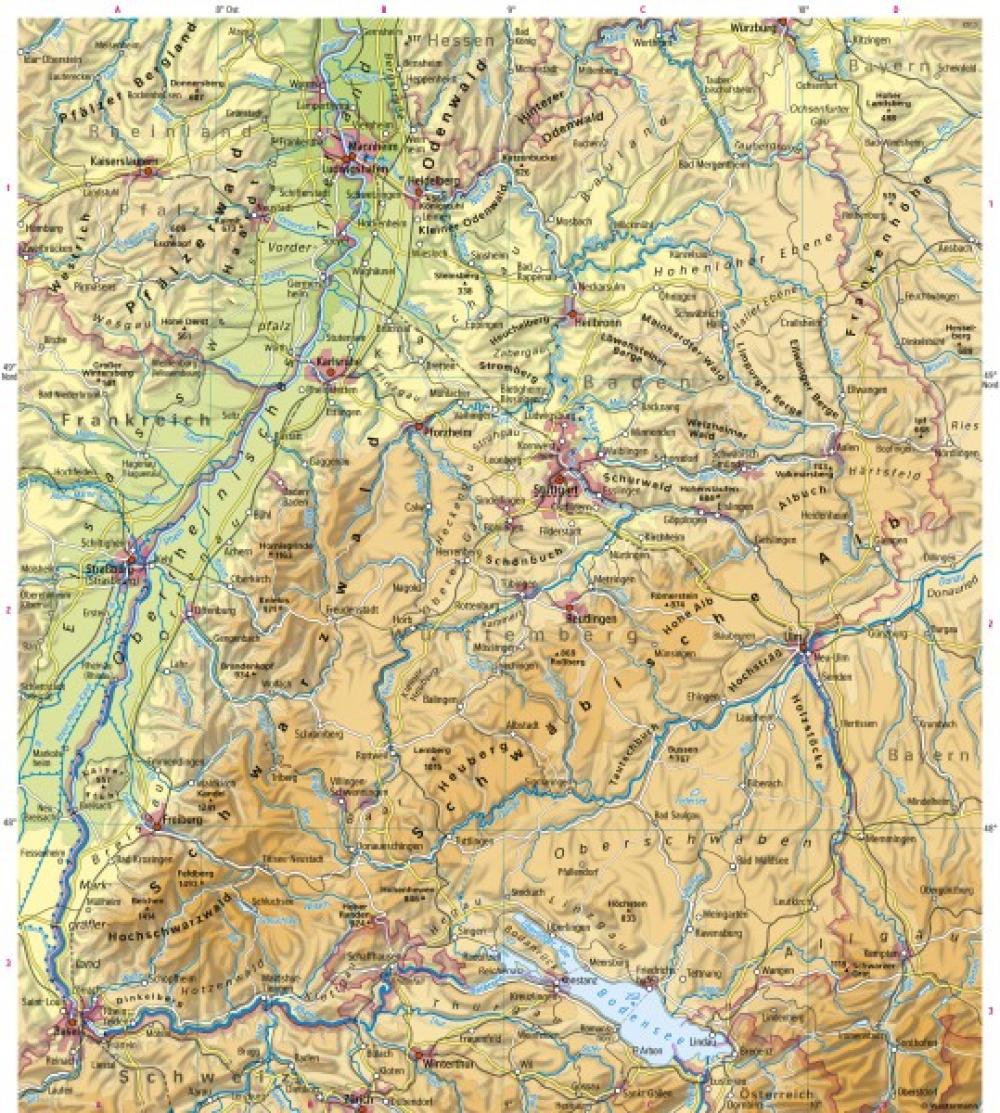

Das im Südwesten Deutschlands gelegene Baden-Württemberg ist das gemessen an seiner Landesfläche und der Einwohnerzahl drittgrößte Bundesland (11,23 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner und 35 748 km2 Fläche). Natürliche Grenzen sind im Westen der Oberrhein, der Baden-Württemberg von Rheinland-Pfalz und dem französischen Elsass trennt, im Süden der Hochrhein und der Bodensee, an den die Schweiz und Bayern grenzen. Hessen und Bayern sind die Nachbarn im Nordwesten bzw. Nordosten und Osten. Die größten Flüsse sind neben dem Rhein der Neckar und die Donau. Der 367 Kilometer lange Neckar entspringt im Schwenninger Moos an der Ostabdachung des Schwarzwaldes und mündet bei Mannheim in den Rhein. Er fließt bis auf wenige Kilometer am Unterlauf zwischen Eberbach und Neckargemünd ausschließlich durch Baden-Württemberg. Ab Plochingen ist er auf einer Länge von 202 Kilometern schiffbar. Auch Europas zweitgrößter Strom, die 2850 Kilometer lange Donau, hat ihren Ursprung in Baden-Württemberg. Sie entspringt im Südschwarzwald mit den beiden Quellflüssen Breg und Brigach, die bei Donaueschingen zusammenfließen. Über den geologischen Untergrund, der zum Teil mitbestimmend für das geomorphologische Erscheinungsbild ist, informiert die geologische Karte zu Baden-Württemberg (s. 9.3).

Großlandschaften

Nach den Oberflächenformen lässt sich Baden-Württemberg in drei Großlandschaften gliedern: Im äußersten Westen liegt die von den kristallinen Randgebirgen Schwarzwald und südlicher Odenwald begrenzte Oberrheinische Tiefebene, an die sich im Osten und Norden das Südwestdeutsche Schichtstufenland mit der Schwäbischen Alb anschließt. Der dritte Großraum ist das eiszeitlich überformte Alpenvorland mit dem württembergischen Allgäu.

Die Oberrheinische Tiefebene ist ein etwa 300 Kilometer langer und bis zu 40 Kilometer breiter Grabenbruch, dessen Entstehungsgeschichte im Eozän vor etwa 50 Mio. Jahren begann. Die tektonischen Aktivitäten dauern an und haben wiederholt zu leichteren Erdbeben geführt. Ihnen ist auch die Entstehung des Kaiserstuhls, eines vulkanischen Mittelgebirges westlich von Freiburg im Breisgau, zu verdanken. Die Grabenschultern bilden im Norden Pfälzerwald und Odenwald, im Süden Vogesen und Schwarzwald. Der immer noch dicht bewaldete Schwarzwald ist Deutschlands größtes und mit einer Höhe von 1493 Metern auf dem Feldberg auch das höchste Mittelgebirge Deutschlands. Der Schwarzwald fällt nach Westen zum Oberrhein und Süden zum Hochrhein steil ab (bis zu 1000 m). Zahlreiche kleine Flüsse haben enge Täler in die Gebirgsflanke gegraben. Nach Osten geht das Mittelgebirge eher sanft in das Südwestdeutsche oder Schwäbisch-Fränkische Schichtstufenland über.

Stufenländer charakterisieren weite Teile Südwestdeutschlands. Markante Landschaftsformen sind die Schichtstufen – besonders eindrucksvoll ist der Trauf der Schwäbischen Alb –, die sich über meist reliefarme Landschaften wie das Obere Gäu oder die Hohenloher Ebene erheben. Zwischen den Gäulandschaften und dem Albtrauf liegen im Nordosten Baden-Württembergs die waldreichen Schwäbisch-Fränkischen Keuperberge (u. a. Schurwald, Welzheimer Wald, Frankenhöhe). Die bis im Lemberg bis 1015 Meter aufragende, stark verkarstete Schwäbische Alb bildet das oberste Stockwerk des Schichtstufenlandes.

Nur ein relativ kleiner Teil im Südosten Baden-Württembergs zählt zum Alpenvorland. Die eiszeitlich überformte Landschaft zwischen Schwäbischer Alb, Bodensee und dem nördlichen Alpenrand umfasst die württembergischen Teile von Oberschwaben und dem Allgäu. Höchste Erhebung ist der 1118 Meter hohe Schwarze Grat auf der Grenze zu Bayern.

E. Astor