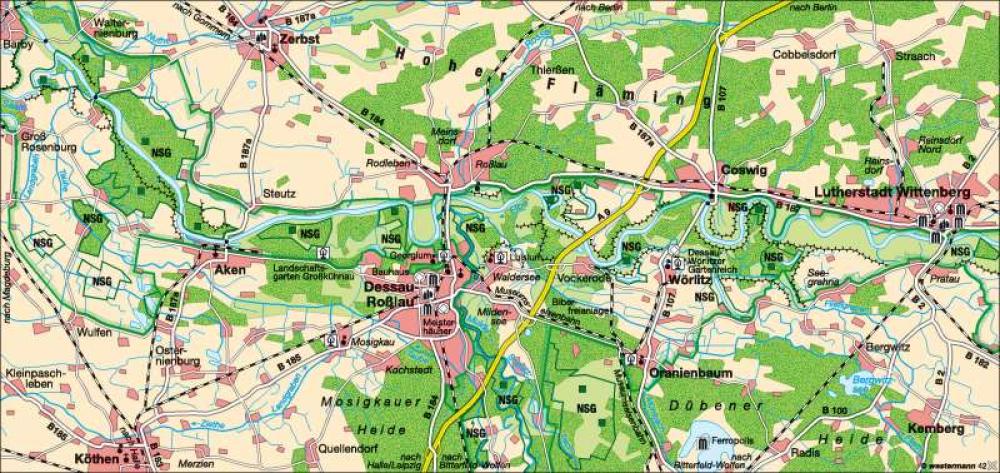

Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe

Sachsen-Anhalt - Naturschutz

978-3-14-100761-9 |

Seite 14 |

Abb. 2 |

Maßstab 1 : 250000

Informationen

Die Elbe gehört zu den wenigen mitteleuropäischen Flüssen, die noch weitgehend naturnah erhaltene Uferabschnitte besitzt. Vor allem im Bereich der mittleren Elbe entwickelte sich durch den stetigen Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser eine abwechslungsreiche Auenlandschaft mit feuchten Wiesen, Altwässern, Flutmulden, Sandbänken, Dünen und zeitweise überfluteten Wäldern. Sie ist wichtiges Rast-, Überwinterungs- und Brutgebiet für eine artenreiche Vogelwelt und Lebensraum für zum Teil bedrohte Tier- und Pflanzenarten, darunter Rotbauchunke, Schwimmfarn, Sibirische Schwertlilie und Krebsschere. Das Symboltier der Elbtalauen ist jedoch der Elbebiber, der in den Auenwäldern sein letztes Rückzugsgebiet gefunden hat.Der Schwerpunkt des sachsen-anhaltischen Auenwaldgebietes zwischen der Mulde- und Saalemündung #150; mit 117,4 km² das größte in Mitteleuropa #150; liegt im Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst nördlich von Aken, das bereits 1979 als eines der ersten Biosphärenreservate in Deutschland von der UNESCO anerkannte wurde. 1988 um die Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft erweitert, entstand daraus unter Einbeziehung weiterer Flächen 1990 das Biosphärenreservat "Mittlere Elbe" mit einer Fläche von 430 km² (davon rund 6 km² Kernzone). Zusammen mit über 40 Natur- und Landschaftsschutzgebieten ist es seit 2006 Teil des Biosphärenreservat "Mittelelbe". Darüber hinaus gehört das nunmehr auf 1258 km² ausgewiesene Areal zum länderübergreifenden Biosphärenreservat "Flusslandschaft Elbe", das sich über rund 400 Flusskilometer von Sachsen-Anhalt bis nach Schleswig-Holstein erstreckt.

Dessau-Wörlitzer Gartenreich

Das historische Gartenreich Dessau-Wörlitz, seit 2000 UNESCO-Welterbe der Menschheit, befindet sich in der Entwicklungszone des Biosphärenreservats. Im Gegensatz zu den Kern- und Pufferzonen, in denen die Nutzung hinter den Schutz und die Pflege zurücktritt, geht es in dieser Zone vor allem um ein ausgewogenes Gleichgewicht in den Beziehungen zwischen Mensch und Natur. In diesem Sinne entstand eingebettet in die Auen von Mulde und Elbe bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der erste angelegte Landschaftsgarten nach englischem Vorbild. Initiator des Kulturdenkmals im Geiste der Aufklärung mit den weiten, durch Baumgruppen aufgelockerten Wiesen, Weideflächen, Seen und von Kanälen durchzogenen Parkanlagen, in denen Schlösser, Tempel, Grotten, Brücken und Statuen architektonische Akzente setzen, war Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau. Bereits vorhandene Anlagen, wie der Park Oranienbaum und die Rokokoanlage Mosigkau, wurden in das Gartenreich integriert, die Gärten Georgium, Luisium, Sieglitzer Berg und der Bertingpark neu angelegt.

U. Kleinelümern