Überblick

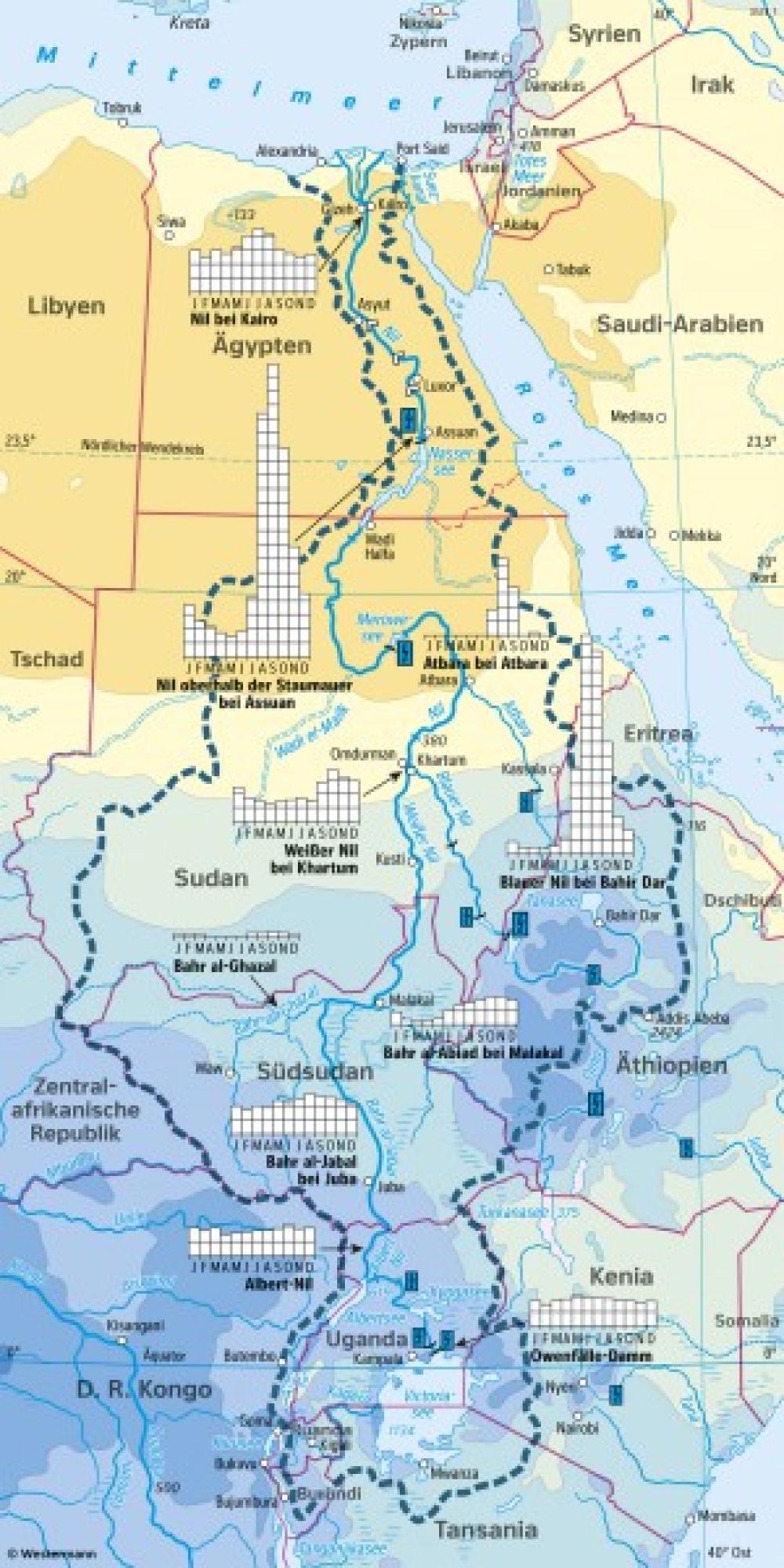

Der (Weiße) Nil hat eine Länge von 6671 km und gilt damit unter Berücksichtigung seines Quellflusses Kagera als längster Fluss der Erde. Dieser entwässert den Rugwero-See im Grenzgebiet von Ruanda und Burundi. Damit entspringt der Nil in den tropischen Hochebenen Zentralafrikas. Auf seinem langen Weg zu seiner Mündung in das Mittelmeer durchquert der Nil fünf verschiedene Klimazonen: Von den immerfeuchten über die wechselfeuchten, wechseltrockenen und trockenen Warmtropen in das subtropische Trockenklima der östlichen Sahara, dessen hohen Extremtemperaturen im Mündungsbereich maritim gedämpft werden.

Der Weiße Nil und der Blaue Nil im feuchten Süden

Zunächst durchfließt der Nil die Tropen mit ganzjährig hohen Temperaturen und hohen Niederschlägen. In der Stadt Kampala (1134 m ü. M.), in der Nähe des Nilaustritts aus dem Victoriasee, fallen allein 1570 mm Niederschlag im Jahresmittel bei einer durchschnittlichen Temperatur von 21,5 °C. Im Anschluss an die Tropen fließt der Nil als Bahr al-Jabal 400 Kilometer durch das Sumpfgebiet des Sudd im Obernilbecken und verliert dort die Hälfte seiner Wasserführung, vor allem durch Verdunstung. Nach dem Zufluss des wasserarmen Bahr al-Ghazal wird der Nil zum Bahr al-Abiad, also zum Weißen Nil (siehe Station Malakal).

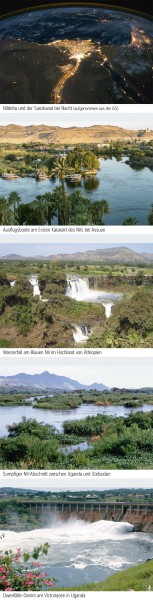

Der deutlich kürzere Blaue Nil entspringt hingegen nördlich des Tanasees im Äthiopischen Hochland auf einer Höhe von gut 2700 m ü. M. In der Nähe liegt die Stadt Bahir Dar (1840 m ü. M.), wo durchschnittlich 1335 mm Niederschlag pro Jahr gemessen werden. Auch die durchschnittlichen Temperaturen sind mit 18 °C zwar etwas geringer als in der tropischen Klimazone, jedoch noch verhältnismäßig hoch. Der Blaue Nil durchquert das Äthiopische Hochland nach Westen in tiefen Schluchten und wird vor dem Austritt aus dem Hochland an der Grenze zum Sudan im Grand-Renaissance-Stausee mit einer Kraftwerksleistung von 6000 Megawatt aufgestaut.

Der Nil im trockenen Norden

Weiter nördlich erreichen der wasserreichere Blaue Nil und der deutlich längere Weiße Nil die Stadt Khartum im Sudan (380 m ü. M.) und vereinigen sich. Ab hier und im gesamten Ägypten ist der vereinigte Nil ein Fremdlingsfluss, das heißt, er durchfließt dieses Gebiet der Wüsten und Halbwüsten ohne nennenswerte Zuflüsse. Dabei verliert er durch permanente Verdunstung und Versickerung weiter sehr große Mengen an Wasser. In Khartum fallen pro Jahr durchschnittlich nur 162 mm Niederschlag bei einer hohen Jahresmitteltemperatur von 29,9 °C. Weiter nördlich in Assuan, im zentralen Wüstengebiet von Ägypten, sind es sogar 0 mm bei durchschnittlichen 25,9 °C pro Jahr. Im Bereich des Nildeltas liegt die ägyptische Hauptstadt Kairo. Das Nildelta markiert das Mündungsgebiet des Nil, das ebenso wie das Niltal ab Assuan durch zahlreiche Bewässerungsprojekte geprägt ist. Die jährliche Niederschlagssumme beträgt in Kairo nur 26 mm bei einer Jahresmitteltemperatur von 21,4 °C.

Folgen des Assuanstaudamms

Der Bau des Assuanstaudamms im Jahr 1960 führte südlich der Staumauer zur Bildung des Nassersees. Mit einer Länge von 550 km (entspricht der Luftlinien-Entfernung Hamburg-Stuttgart)und einer Breite von bis zu 10 Kilometern ist seine Oberfläche etwa doppelt so groß wie das Saarland, etwa dreimal so groß wie die des Grand-Renaissance-Stausees in Äthiopien und etwa zehnmal so groß wie die des Bodensees. Der Damm staut ein riesiges, bis zu 70 Meter tiefes Wasserreservoir auf. Der Nassersee sollte in der Niloase zwischen Assuan und dem Delta Dauerbewässerung ermöglichen, um die Anbauperiode auf das gesamte Jahr auszudehnen (mehrere Ernten) und das Bewässerungsland insgesamt auszuweiten. Außerdem sollte er mit seinem Kraftwerk ganzjährig Strom erzeugen, die Schifffahrt auf dem Nil verbessern, die Anlage von Wasserreserven für die Überbrückung von regelmäßig auftretenden Trockenjahren ermöglichen und den Hochwasserschutz für die Siedlungsgebiete flussabwärts verbessern (das Abflussdiagramm von Kairo zeigt das ausgeglichene Abflussverhalten des Nils im Jahresverlauf). Um diese Ziele zu erreichen, wurden nicht nur hohe Investitionen getätigt, sondern auch Risiken und Nachteile in Kauf genommen. Dazu zählt zum Beispiel, dass für die Bauern flussabwärts des Staudamms seit Beginn der 1970er-Jahre kein fruchtbarer Nilschlamm mehr zu Verfügung steht, der bis dahin im Zuge der jährlichen Überschwemmungen ihr Land auf natürliche Weise gedüngt hatte. Sie sind daher gezwungen, stattdessen Kunstdünger einzusetzen.

Das Abflussverhalten des Nils

Der Abfluss des Nils lässt sich auf der Grundlage naturräumlicher (Klima, Relief, natürliche Seen) und anthropogener Faktoren (Entnahme von Wasser für Bewässerungszwecke, Bau von Staudämmen und Schleusen) erklären.

Das Quellgebiet des Weißen Nils liegt im Bereich der immerfeuchten Tropen mit ganzjährig hohen Niederschlägen (s. 92.1). Exemplarisch hierfür ist die Station Kampala (s. 90.1). Daran schließt sich nördlich die Zone der wechselfeuchten Tropen an (s. Station Bahir Dar, 90.1). Dort sind die Niederschläge ebenfalls noch sehr hoch. Allerdings zeigt sich eine typische Gliederung in Regen- und Trockenzeit. Je weiter man nach Norden kommt, desto geringer werden die Niederschläge (s. Station Khartum, 90.1). Im Bereich der Wüsten können sie sogar ganz ausbleiben (s. Station Assuan, 90.1). Der Küstensaum zum Mittelmeer schließlich bildet eine Übergangszone, in der die Niederschläge bereits wieder höher liegen als in der Zone der Wüsten und Halbwüsten (s. Station Kairo, 90.1). Allerdings sind sie immer noch sehr gering und erreichen nicht die Werte, die im sonstigen Mittelmeerraum oder in der Zone der Savannen des nördlichen Afrikas typisch sind.

Teile der Zentralafrikanischen Schwelle, des nördlichen Ostafrikanischen Seenhochlandes und des Hochlands von Äthiopien heben sich als besonders niederschlagsreich ab. Hier machen sich Höhenlage und Exposition bemerkbar. Sie führen dazu, dass statt einer streng zonalen Abfolge der Klimazonen und damit der Gebiete gleicher Niederschläge eine stärker mosaikartige, am Relief orientierte räumliche Gliederung zu beobachten ist.

Im Ergebnis dieser Faktoren ist der Abfluss des Nils oberhalb von Assuan ganz wesentlich ein Spiegel der Niederschläge und ihres Jahresgangs im Einzugsbereich des Weißen Nils, des Blauen Nils und ihrer Nebenflüsse. Am Oberlauf des Weißen Nils zwischen seinen Quellgebieten und bis zur Mündung des Nebenflusses Bahr al-Ghazal nahe der Stadt Malakal (s. 90.1) zeigen sich im Jahresverlauf keine nennenswerten Schwankungen des Abflusses. Eine ausgleichende Wirkung ergibt sich durch die ostafrikanischen Seen (vor allem Albertsee, Kyogasee und Victoriasee, aus denen sich der Weiße Nil speist, s. 92.1).

Der bei Malakal aus Richtung Osten mündende Bahr al-Ghazal, vor allem aber der Blaue Nil sind im Abflussverhalten leicht mit den Maxima bzw. Minima des Niederschlags in der Region in Verbindung zu bringen. Die höchsten Abflusswerte werden am Blauen Nil im August und September erreicht, zeitlich etwas versetzt zu den niederschlagsreichsten Monaten Juli und August. Die niedrigsten Werte liegen zwischen Januar und Juni und sind eine Folge der Trockenzeit in der Region. Ein vergleichbares Bild zeigt der Atbara weiter nördlich, der als jahreszeitlich wasserführender Fluss nur in den Monaten Juli bis September nennenswerte Mengen zum Abfluss des Nils beiträgt.

Die Abflusskurve des Nils oberhalb von Assuan ergibt sich aus der Summe der Abflüsse des Weißen Nils und des Blauen Nils, die bei Khartum ineinander münden. Darin zeigt sich ein Maximum in den Monaten August bis Oktober – zeitlich versetzt zum Blauen Nil. Das Minimum in den Monaten Februar bis Juni ist nicht so stark ausgeprägt wie am Blauen Nil; hier macht sich die ganzjährig gleichmäßige Wasserführung des Weißen Nils ausgleichend bemerkbar. Unterhalb des Assuan-Staudamms zeigt der Nil dann einen sehr ausgeglichenen Abfluss.