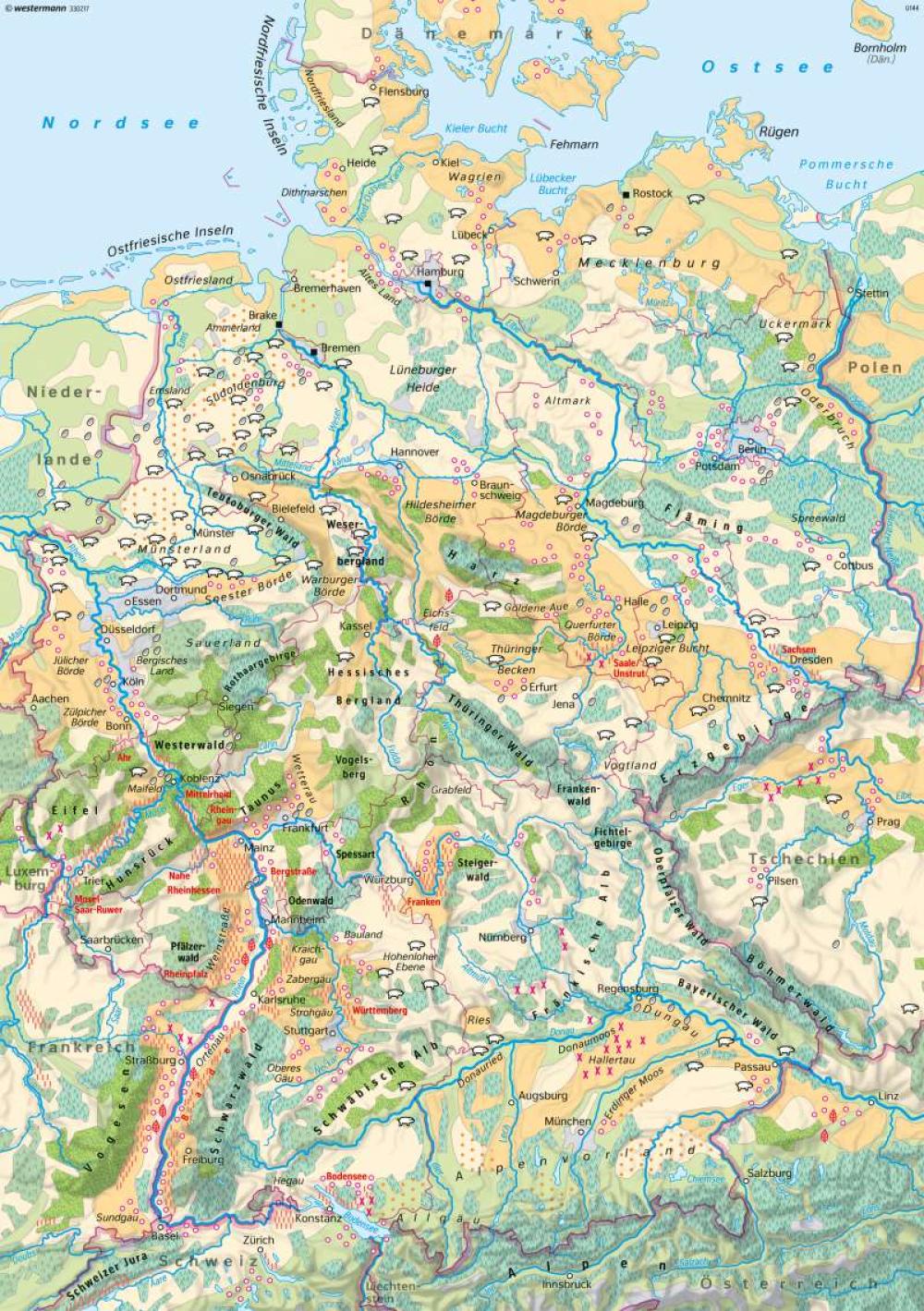

Deutschland - Landwirtschaft

Überblick

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft hat in Deutschland, wie in allen industrialisierten Staaten, in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr abgenommen. Waren 1970 noch etwa 9 Prozent aller Erwerbstätigen in der Bundesrepublik Deutschland in Land- und Forstwirtschaft oder Fischerei beschäftigt, so waren es 2016 nur noch rund 1,4 Prozent. Der Beitrag zur Bruttowertschöpfung fiel im selben Zeitraum von 2,9 auf 1,0 Prozent (zum Vergleich: Dienstleistungsbranche: 68 %, produzierendes Gewerbe: 31 %). Und doch ist die Landwirt-schaft von nicht unerheblicher Bedeutung. Da 51,7 Prozent (2014) der Landesfläche (357 138 km²) agrarisch genutzt werden, ist das Erscheinungsbild Deutschlands stark durch agrarische Bewirtschaftungsformen geprägt.

Überdies ist die deutsche Landwirtschaft international ein bedeutender Akteur: Nach Angaben der Welthandelsorganisation WTO belegte Deutschland 2014 im Ranking der größten Agrarexporteure der Welt den dritten Platz, nach den USA und den Niederlanden, aber noch vor Brasilien, Frankreich oder China; die wichtigsten Exportgüter sind Getreide, Ölsaaten, Milch und Milch-erzeugnisse sowie Fleisch und Fleischerzeugnisse. Innerhalb der EU liegt Deutschland bei der Schweinefleischerzeugung mit einem Anteil von rund 25 Prozent an erster Stelle. Zudem gibt es in der Bundesrepublik eine bedeutende, an die Landwirtschaft unmittelbar anschließende Nahrungsmittelindustrie. Relativ neu ist die zunehmende Bedeutung der Landwirtschaft als Lieferant von Rohstoffen, die nicht zur Erzeugung von Nahrungsmitteln genutzt werden, sondern zum Beispiel zur Energiegewinnung.

Böden

Böden sind als hochkomplexe Ökosysteme, natürliche Recyclinganlagen, Quellen und Senken für Nährstoffe sowie dank ihrer vielgestaltigen Filter- und Puffersysteme ein wichtiger Faktor der natürlichen Stoffkreisläufe und damit auch für die Landwirtschaft. Welche Eigenschaften ein bestimmter Boden hat, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab.

Die physikalischen Eigenschaften, insbesondere Durchlüftung und Wasserspeichervermögen, werden vor allem durch die Korngröße bestimmt (s. Grafik in 80.1). Der Nährstoffgehalt ist unter anderem vom Ton- und vom Humusgehalt abhängig, denn Tonminerale und Humuspartikel sind in der Lage, gelöste Nährstoffionen zu adsorbieren (anzulagern) und wieder freizugeben. In Hinblick auf die Nährstoffspeicherung ideal sind sogenannte Ton-Humus-Komplexe, die durch den Zusammenschluss von Ton- und Humusteilchen entstehen.

Für den Ackerbau besonders geeignet sind die Lössböden. Sie sind gut durchlüftet, können sehr gut Wasser und Nährstoffe speichern und weisen einen mittleren pH-Wert auf. Lehmböden - Lehm ist ein Gemisch aus Sand und Ton - weisen ebenfalls sehr gute Eigenschaften auf.

Sehr tonhaltige Böden sind zwar nährstoffreich, neigen aber zu starker Staunässe und mangelnder Durchlüftung. Sie eignen sich nicht für den Ackerbau, aber für die Nutzung als Dauergrünland. Sehr sandige Böden sind zwar gut durchlüftet, weisen aber sonst ungünstige Eigenschaften auf. Sie leiden wegen ihres geringen Wasserspeichervermögens unter Wassermangel. Durch Düngung können sie kaum verbessert werden, da die zugeführten Nährstoffe nicht gespeichert werden können, sondern schnell wieder ausgewaschen werden. Mit nur wenigen Ausnahmen sind sandige Böden daher ungeeignet für den Ackerbau und oft bewaldet.

Kulturlandverluste

Das Diagramm in der Randspalte der Karte zeigt, dass die Landwirtschaftsfläche in Deutschland seit 1990 stark abgenommen hat. Allein für den Zeitraum 1990 bis 2012 sind Verluste von rund 8000 Quadratkilometern zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu haben die Waldflächen durch Aufforstung sowie die Siedlungs- und Verkehrsflächen durch das Wachstum vor allem sehr großer Städte deutlich zugenommen. Ein Vergleich: Im Jahr 2015 lag der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland bei rund 69 Hektar bzw. 100 Fußballfeldern pro Tag. Ziel ist eine Begrenzung auf 30 Hektar bzw. 43 Fußballfelder pro Tag bis zum Jahr 2020.Kulturarten und Anbauprodukte

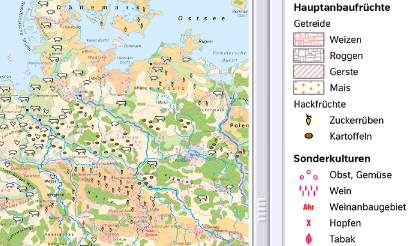

Die landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland besteht im Wesentlichen aus Ackerflächen (ca. 71 % der Nutzflächen, Stand 2015) und Dauergrünland (28 %); die geringen Restflächen verteilten sich auf Rebland, Obstpflanzungen und Baumschulen. Das Ackerland wird vor allem geprägt durch Getreideanbau. Bezogen auf die Ackerfläche lag der Anteil von Getreide bei rund 55 Prozent, gefolgt von Futterpflanzen, verschiedenen Handelsgewächsen wie Ölsaaten, Hopfen und Tabak, Hackfrüchten, Hülsenfrüchten sowie von Gemüse- und Gartengewächsen.

Ackerbau auf sehr guten und guten Böden findet man auf den lehmigen Böden der Grundmoränen und auf Seemarschböden in Norddeutschland (unter anderem Dithmarschen, Wagrien, Teile Vorpommerns), auf den fruchtbaren Böden der Becken, Börden, Gäue und Auen, dort meist auf Löss (unter anderem Jülicher und Magdeburger Börde, Thüringer Becken, Wetterau, Kraichgau, Dungau), und auf den fruchtbaren Böden einiger Flussauen mit regulierten Flussläufen (Oberrhein, Oderbruch).

Diese Gebiete zählen zum Teil auch zu den klimatisch begünstigten Räumen Deutschlands. Typische Anbauprodukte sind Weizen und Zuckerrüben. In den vergangenen Jahren wurde der Ölsaatenanbau, insbesondere der von Winterraps, stark ausgedehnt.

Ackerbau auf mittleren und armen Böden findet man an den Rändern und zum Teil auch in den tieferen Lagen der Mittelgebirge (meist keine Lössböden, zudem klimatisch weniger begünstigt), zum Teil auch auf den stärker sandhaltigen Altmoränenböden Norddeutschlands. Typische Anbauprodukte sind Roggen und Kartoffeln.

Zum Dauergrünland, den Dauerkulturen und der Forstwirtschaft: s. Anmerkungen zur Karte 81.4. Zur Viehhaltung: s. Anmerkungen zur Karte 81.2.

Produktionsstrukturen, EU-Agrarpolitik, Industrialisierung

Die Produktionsstruktur weist innerhalb Deutschlands traditionell große regionale Unterschiede auf. Ursächlich dafür sind natürliche Gegebenheiten - etwa beim Weinbau, der nur in wenigen Regionen wirtschaftlich möglich ist. Sie prägen viele Anbaugebiete, sind aber nicht mehr von so bestimmender Bedeutung wie noch vor zwei oder drei Generationen. Wie stark sich die Rahmenbedingungen der landwirtschaftlichen Produktion in den letzten Jahrzehnten verändert haben, zeigt sich daran, dass inzwischen einige Produktionsbereiche von natürlichen Standortgegebenheiten nahezu vollkommen unabhängig sind. Die industrialisierte Schweine- oder Geflügelzucht beispielsweise muss auf die Möglichkeiten der regio-nalen Futtererzeugung nicht mehr oder nur noch sehr beschränkt Rücksicht nehmen (s. 81.3).

Einfluss auf die Produktionsstrukturen in Deutschland nimmt auch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), die seit den Anfängen der Europäischen Einigung zu den wichtigsten Aufgabenfeldern der europäischen Politik gehört. Ohne Subventionen wäre es den meisten Betrieben in Deutschland kaum noch möglich, wirtschaftlich zu überleben. Allerdings haben sich die Ziele und Prioritäten der GAP in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert, und damit auch die Produktionsstrukturen. Weil im Nachkriegseuropa die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln im Vordergrund stand, wurde die "Preisstützung" zunächst zu einem Kernanliegen der Europäischen Agrarpolitik, was allerdings zu einer gigantischen - und kostspieligen - Überproduktion beitrug. Nach der großen GAP-Reform 1992 wurden die Betriebe von 1993 bis 2004 mit einer "Produktprämie" für bestimmte Kulturen und Nutztiere subventioniert, auf die von 2005 bis 2013 eine "Betriebsprämie" folgte. Seit dem 1. Januar 2014 stehen unter dem Stichwort "Greening" der Erhalt ländlicher Kulturlandschaften, der Umweltschutz und die Lebensmittelqualität ganz oben auf der GAP-Agenda. EU-Landwirte müssen künftig eine Reihe von Umweltauflagen erfüllen, um von Direktzahlungen zu profitieren.

Die Flächennutzung der landwirtschaftlichen Betriebe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten durch veränderte Maschinen und Anbaumethoden sowie durch betriebliche Spezialisierung stark verändert. Die vielgliedrigen Fruchtfolgen früherer Zeiten sind im Allgemeinen organisierenden Fruchtwechseln mit zwei- bis dreigliedrigen Fruchtfolgen gewichen. Die Schlaggrößen wurden durch Flächentausch und -zusammenlegung deutlich ausgeweitet. Diese Entwicklung wurde begleitet von einer Tendenz zu Monokulturen und zur "Ausräumung" der Agrarlandschaft durch Beseitigung von Landschaftsstrukturelementen. Züchterische, agrarchemische und gentechnische Entwicklungen machen es inzwischen möglich, typische Probleme einer einseitigen Fruchtfolge, etwa Bodenunfruchtbarkeit, Verunkrautung und Krankheitsdruck, zu bewältigen. An die Stelle einer viehbezogenen organischen Düngung sind vielfach die Gründüngung und das Belassen der Ernterückstände auf den Feldern getreten. Gleichzeitig ist es durch den Einsatz von Handelsdüngern und Pflanzenschutzmitteln zu einer Intensitätssteigerung im Anbau gekommen.