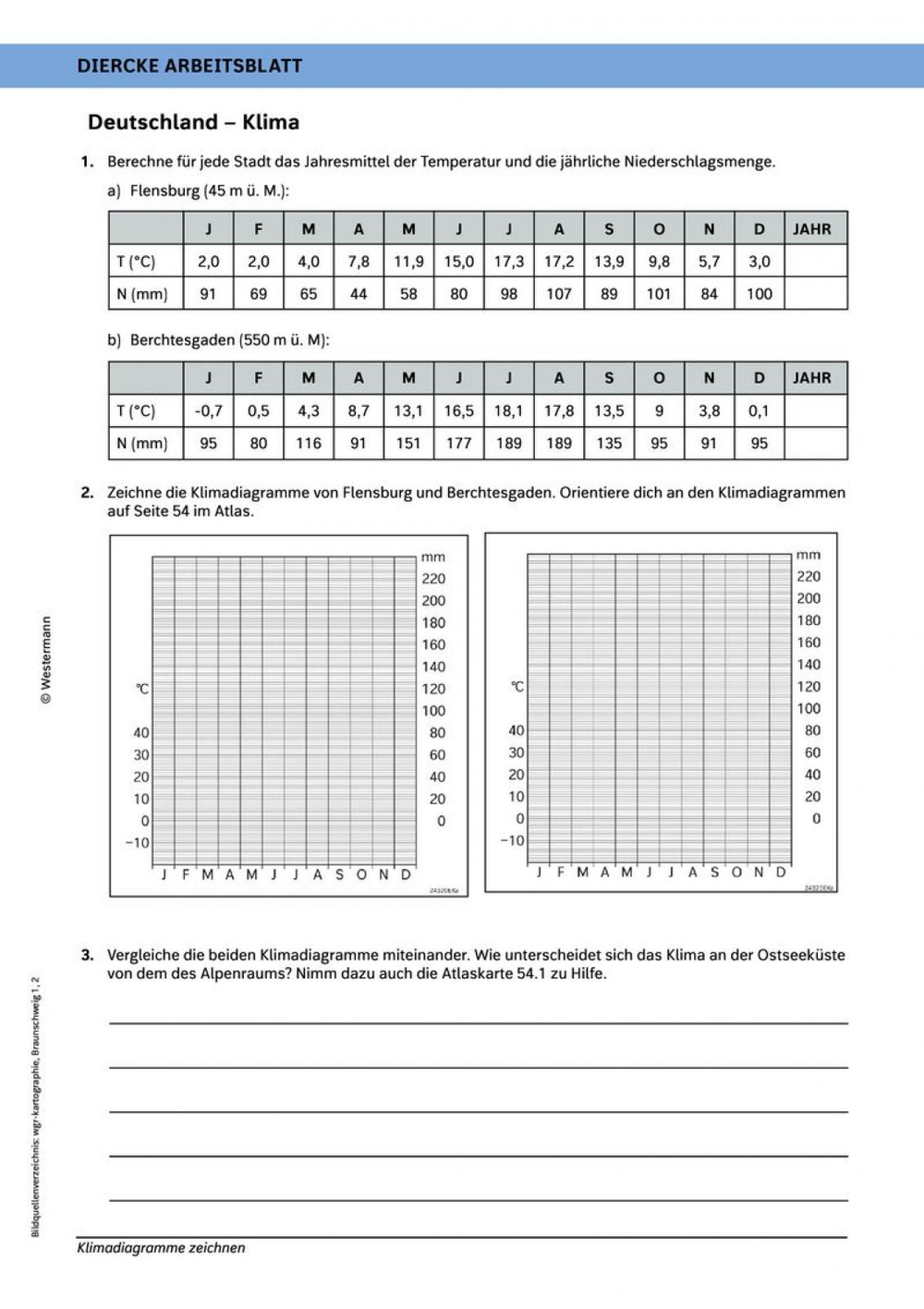

Überblick

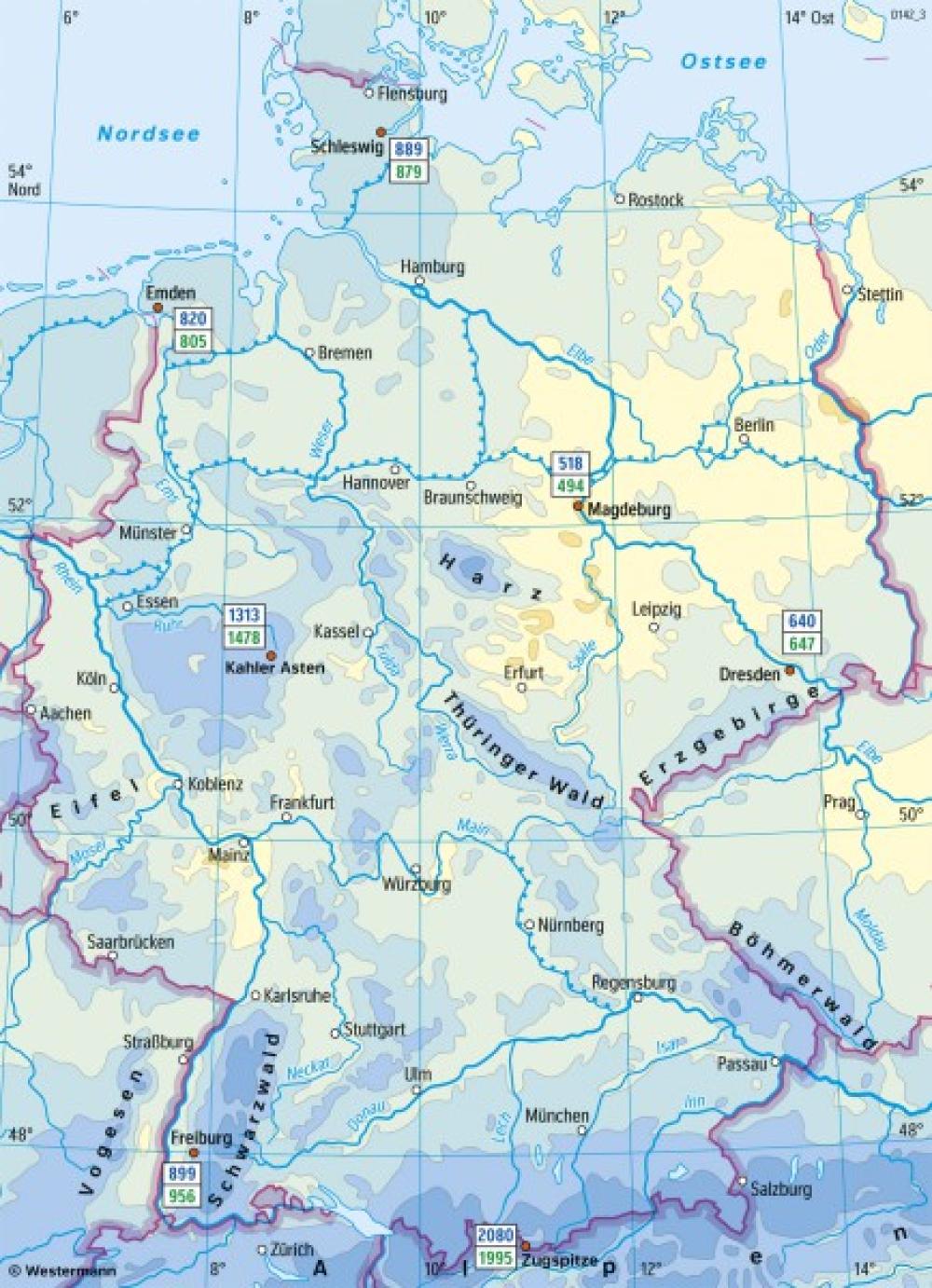

Die Karte zeigt die räumliche Verbreitung der mittleren jährlichen Niederschlagsmengen in Deutschland. Die Spanne der sechsstufigen Niederschlagsskala reicht von einem Wertebereich von unter 500 Millimeter (1 Millimeter = 1 Liter pro m²) Niederschlag bis zu Werten von über 1400 Millimeter.

Hygrische Differenzierung im Raum

Deutschland liegt im gemäßigten Klimabereich Mitteleuropas, dessen Witterungsgeschehen von den dynamischen Druckgebilden des Island-Tiefs und des Azorenhochs sowie von thermisch bedingtem Hoch- bzw. Tiefdruck über dem Kontinent während der Winter- und Sommermonate, respektive, gesteuert wird. Westliche Luftmassen vom Atlantik bringen ganzjährig Niederschläge, wobei das Niederschlagsmaximum, insbesondere in den kontinentaleren Bereichen Deutschlands, in das Sommerhalbjahr fällt, wenn zur ganzjährig wirksamen advektiven Feuchtezufuhr vom Atlantik konvektive Wärmegewitter hinzukommen. Der Klimabereich Mitteleuropas wurde von dem renommierten Meteorologen Wladimir Köppen mit dem Begriff „Buchenklima“ charakterisiert, der belegt, dass in weiten Teilen Mitteleuropas unter den gegebenen Klimabedingungen natürlicherweise die Buche (Fagus sylvatica) zur Vorherrschaft kommen würde.

Hygrische Differenzierung in der Zeit

Für die sieben Klimastationen (s. 28.7) werden die durchschnittlichen Jahresniederschlagssummen der Klimamessperioden 1991-2020 (Ziffern in blau) und darunter für die Messperiode 1961-1990 angegeben (Ziffern in grün). Der Vergleich zeigt, dass sich die Niederschlagssummen binnen 30 Jahren uneinheitlich und wenig markant verändert haben. Spitzenreiter ist der Kahle Asten mit einem Niederschlagsrückgang von 165°mm, immerhin mehr als 10°% gegenüber dem Niederschlagsmittelwert 1961-1990. Die geringste Veränderung verzeichnet Dresden mit nur 7°mm Rückgang oder einem Prozent, alle anderen Stationen liegen dazwischen. Insgesamt weisen drei Stationen eine Niederschlagsabnahme aus (Freiburg, Kahler Asten, Dresden) und vier Stationen eine Zunahme (Emden, Schleswig, Magdeburg, Zugspitze).

Feuchte- und Trockeninseln

In der Karte werden im Wesentlichen zwei Wertegradienten deutlich: eine Höhenabhängigkeit sowie ein West-Ost-Gefälle. Die höchsten jährlichen Niederschlagsmengen verzeichnen die Hochlagen der Mittelgebirge und v. a. der Alpen. Dort werden aufgrund von Staueffekten verbreitet Werte von über 1400 Millimeter Niederschlag pro Jahr gemessen. Neben den Alpen treten insbesondere Vogesen und Schwarzwald, aber auch Teile des Rheinischen Schiefergebirges, Harz, Thüringer Wald, Böhmerwald sowie das Erzgebirge als besonders niederschlagsreich hervor. Die hohen Niederschläge gehen mit den zunehmenden Windgeschwindigkeiten in größeren Höhen einher. Dadurch wird im gleichen Zeitraum mehr Feuchtigkeit herantransportiert als bei den geringeren Windgeschwindigkeiten in tieferen Lagen. Bei gleichzeitig sinkenden Temperaturen mit der Höhe (s. 29.5) fällt ein sukzessiv höherer Anteil des Niederschlags in fester Form, sodass es in den höheren Mittelgebirgen Deutschlands und in den Hochlagen der Alpen zu einer merklichen Verkürzung der Vegetationsperiode kommt.

Die geringsten Niederschlagssummen von teilweise unter 500 Millimeter treten in tieferen Becken- und Leelagen im Osten Deutschlands auf. Hier tragen v. a. die von West nach Ost zunehmende hygrische Kontinentalität, Regenschatteneffekte an Harz und Thüringer Wald und der damit einhergehende Niederschlagsrückgang zu geringeren Jahressummen des Niederschlags bei. Kleinere Trockeninseln finden sich zudem an Rhein, Main und Fulda aufgrund niedriger Höhenlage und ebenfalls Regenschatteneffekten westlich vorgelagerter Mittelgebirge.