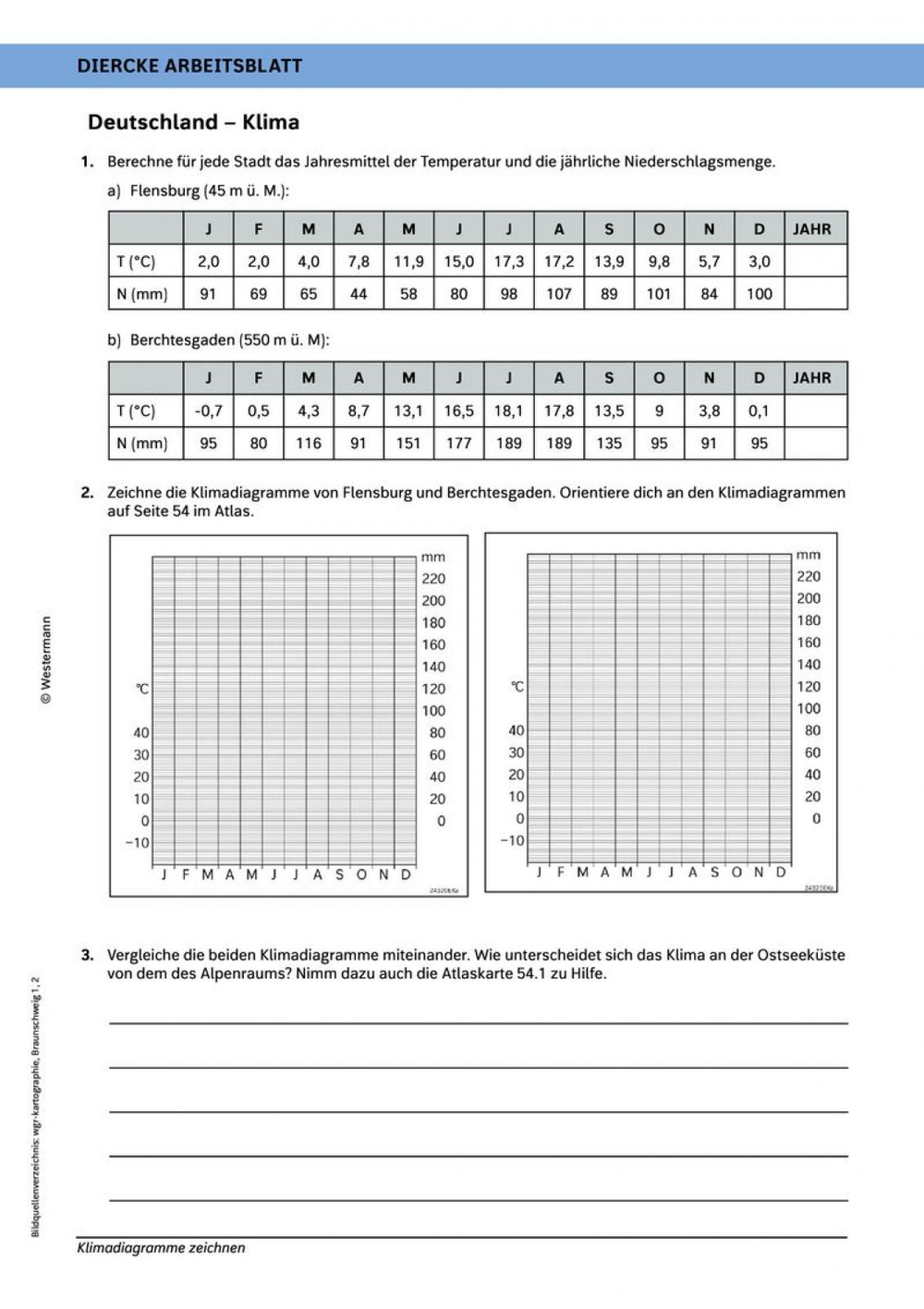

Überblick

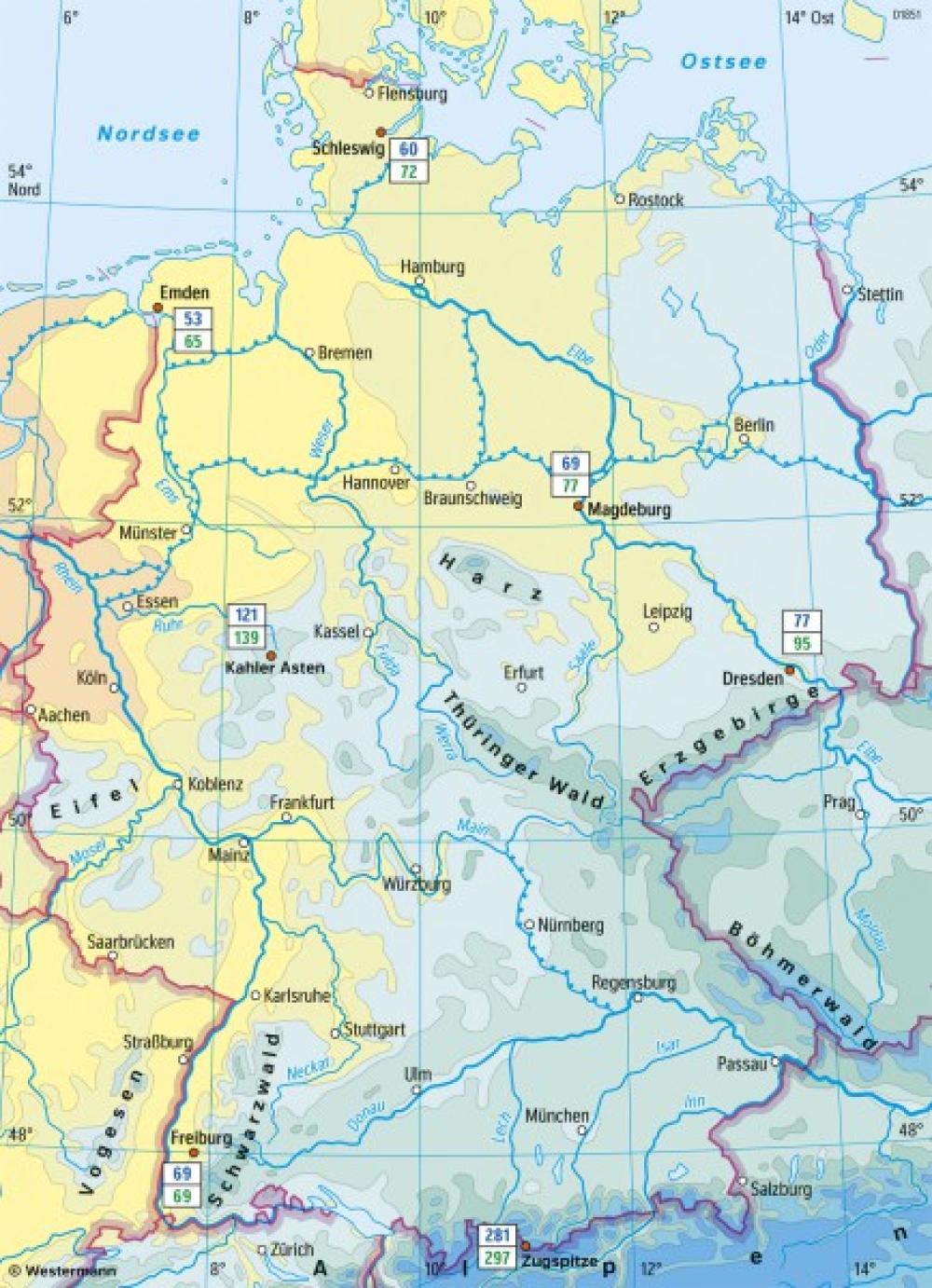

Die Verteilung der durchschnittlichen Januar- und Julitemperaturmittel (s. 28.4) sowie der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagssummen (s. 29.6) für die Klimamessperiode 1991 bis 2020 zeigen in Deutschland eine starke Abhängigkeit vom Relief.

Temperaturverteilung im Januar und Juli

Die beiden Karten stellen ein stark generalisiertes Abbild der langjährigen, mittleren Durchschnittstemperaturen in Deutschland in den Monaten Januar und Juli dar. Neben größeren Orten zeigen die beiden Karten die Lage von sieben Klimastationen, deren Messdaten als Klimadiagramme in Abbildung 28.7 abgebildet sind.

Die Karten zeigen die Daten der von der World Meteorological Organization (WMO) festgelegten Klimamessperiode von 1991 bis 2020. Die Spanne der auftretenden Temperaturwerte reicht im Januar von unter -3 °C bis über 3 °C, im Juli von unter 14 °C bis über 20 °C. Aufgrund der hohen Abhängigkeit der Temperatur von der Höhe ähneln die beiden Karten der physischen Übersichtskarte von Deutschland (s. 22.1). Die höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen verzeichnen sowohl im Januar als auch im Juli die tiefsten Temperaturen. Die höchsten Januartemperaturen werden mit über 3 °C im flachen, stark maritim beeinflussten Niederrheinischen Tiefland und der Kölner Bucht erreicht (die Entfernung zwischen Essen und der Nordsee bei Rotterdam beträgt nur gut 200 km). Daneben zeigt sich ein Temperaturgefälle von Westen nach Osten, entsprechend der Zunahme der Kontinentalität bei gleichzeitig abnehmender Maritimität. Dieses Gefälle wird lediglich durch die jeweilige Höhenlage modifiziert sowie durch Gunstlagen wie z. B. tiefer eingeschnittene Flusstäler als Wärmeinseln.

Auch im Juli zeichnen die Durchschnittstemperaturen das Relief nach. Die Höhenlagen der Mittelgebirge wie auch der nördlichen Zentralalpen erreichen Durchschnittstemperaturen von 15 °C bis 17 °C, nur in den allerhöchsten Lagen erscheinen kleinste Kälteinseln mit 14 °C bis 14 °C oder sogar unter 14 °C. Die höchsten Durchschnittstemperaturen im Juli werden mit über 19 °C im Oberrheinischen Tiefland, an Neckar, Main und Donau, in der Kölner Bucht sowie im Osten von Deutschland erzielt. Allerhöchste Werte von 20 °C und höher erscheinen flächendeckend im Oberrheingraben von Basel bis ins Rhein-Main-Gebiet, sowie kaum sichtbar in Köln und bei unseren Nachbarn an der Moldau und in Prag und an der Donau in Oberösterreich.

In tieferen Lagen ist der Umsatz von Sonnenenergie in fühlbare Wärme grundsätzlich größer als in Höhenlagen. Weitere Ursachen für die niedrigen Temperaturen in der Höhe sind größere Windgeschwindigkeiten und die Zufuhr kühler Luftmassen aus höheren Atmosphärenschichten. Die im Osten Deutschlands flächenhaft auftretenden hohen Juli- und geringen Januartemperaturen resultieren aus dem zunehmenden kontinentalen Klimaeinfluss.

Klimawandel: Veränderung der Frosttage und Hitzetage

Für sieben ausgewählte Klimamessstationen wird die Zahl der Frosttage für die Klimamessperiode 1991-2020 (Ziffern in blau) und darunter für die Messperiode 1961-1990 angegeben (Ziffern in grün). Als Frosttag gilt ein Tag, an dem eine Temperatur unter 0 °C erreicht wird. Demnach ergibt sich überall (bis auf Freiburg im Breisgau) eine Abnahme der Frosttage im Vergleich der 30-jährigen Messperioden 1961-1990 und 1991-2020, was ein Hinweis auf das Voranschreiten des Klimawandels ist. Der Verlust an Frosttagen fällt in Dresden, Schleswig und Emden besonders deutlich aus, während sich für Freiburg keine Veränderung ergibt. Ansonsten bewegt sich der Rückgang der Frosttage zwischen 8 und 18 Tagen.

Spiegelbildlich dazu verhält sich die Zahl der Hitzetage (s. 28.4), die sich an allen sieben Stationen bis auf die Zugspitze erhöht, teilweise sogar verdoppelt hat, was Anpassungen in vielen Bereichen notwendig erscheinen lässt, z. B. im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft und Stadtplanung.