Überblick

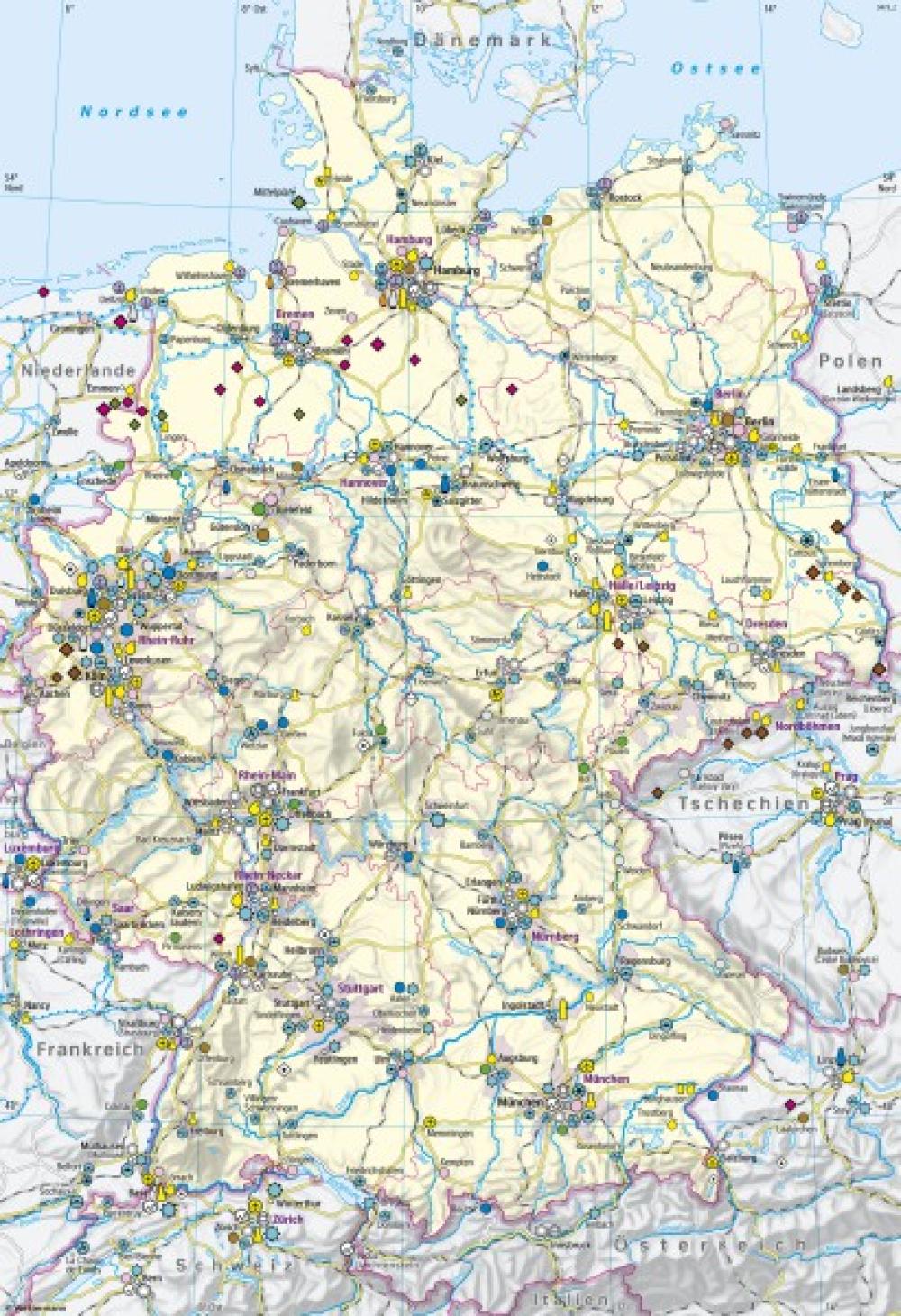

Die Struktur der Wirtschaft in Deutschland wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Hierzu zählen politische Entscheidungen, die Globalisierung der Weltwirtschaft und ihre gegenwärtige Veränderung sowie in der Vergangenheit gewachsene Strukturen. Aber auch Standortfaktoren bestimmen, wo sich wirtschaftliche Verdichtungsräume bilden, etwa die Ausstattung der Regionen mit Rohstoffen, die Lage an natürlichen Verkehrswegen und die Nähe zu anderen Wirtschaftsräumen. In Verdichtungsräumen ballen sich besonders viele Industriezweige. Verdichtungsräume sind Zentren von Konsum und Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Schaltstellen der Investitionen, die durch Verkehrs- und Transportachsen verknüpft und versorgt werden.

Industrielle Entwicklung

Als Standorte der Elektrotechnik und Elektronik sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie sind vor allem die großstädtischen Hightech-Regionen und Innovationszentren in Süddeutschland (Stuttgart, München, Nürnberg/Erlangen) zu erkennen, im Norden hauptsächlich in Hamburg und Bremen.

Die Wachstumsindustrien aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, darunter der Maschinenbau, die Automobilindustrie und die chemische Industrie, haben sich räumlich stark ausgebreitet. Fast alle Verdichtungsräume weisen auch Standorte der Elektrotechnik und des Maschinenbaus auf. Hinter den einheitlichen Signaturen können sich allerdings sehr unterschiedliche Betriebe verbergen. Für Produktionsstätten und Zulieferbetriebe sind die regionale Infrastruktur und das Angebot an qualifiziertem Fachpersonal entscheidende Faktoren. An den Stammsitzen von Großunternehmen werden heute schwerpunktmäßig neue Produkte entwickelt, die Zulieferbeziehungen und der Vertrieb organisiert, Marketingmaßnahmen geplant und umgesetzt und nicht zuletzt Entscheidungen für andere Unternehmensstandorte weltweit getroffen, etwa in der Automobilindustrie. Etwas andere Strukturen lassen sich bei der chemischen Industrie erkennen. Innerbetriebliche Verbundvorteile führen dazu, dass Chemiewerke oft an ihrem ursprünglichen Standort expandieren, solange der Platz dafür verfügbar ist. Für sie sind die Verkehrslage und Verfügbarkeit von Nutzwasser und Rohstoffen bedeutsame Faktoren.

Bei führenden Industrien der Frühindustrialisierung wie der Eisen- und Metallerzeugung, aber auch Zweigen der Konsum- und Nahrungsgüterindustrien liegen die Innovations- und Ausbreitungsphasen schon lange zurück. Das heutige Verteilungsmuster ihrer Standorte spiegelt eher tendenziellen Rückzug und allgemeine Konzentration wider. Für die ursprünglichen Standorte dieser Industrien wie das Ruhrgebiet spielte oft die Nähe zu Rohstoffvorkommen eine entscheidende Rolle. Dieser Faktor ist heute aufgrund gesunkener Transportkosten und hoher Transportkapazitäten meist nicht mehr entscheidend. Dafür ist die verkehrsgünstige Lage – neben innovativen Produkten und modernen Produktionsanlagen – für das Überleben von Unternehmen bedeutender geworden. Und nicht alle „Altindustrien“ schrumpfen. Dies zeigt zum Beispiel einerseits der Schienenfahrzeugbau, in dem die Entwicklung und Produktion zeitgemäßer Fahrzeuggenerationen ausgesprochen technologie- und wissensintensiv ist, und andererseits der Maschinenbau, der in der deutschen Wirtschaft und im Außenhandel unvermindert zentrale Bedeutung hat.

Dienstleistungen

In einigen Bereichen des Dienstleistungssektors sind typische Raummuster erkennbar, so z. B. in der öffentlichen Verwaltung, deren Standorte das Ergebnis politischer Entscheidungen sind, wobei Aspekte der räumlichen Entwicklung berücksichtigt werden (Stichwort: Abbau von Entwicklungsunterschieden). Verwaltungseinrichtungen des Bundes sind deshalb nicht nur in Berlin und Bonn zu finden, sondern im gesamten Bundesgebiet. Zentren der Verwaltungseinrichtungen der Länder sind die Landeshauptstädte. Unternehmensnahe Dienstleistungen umfassen z. B. Beratung, Recht, Forschung und Produktentwicklung sowie Werbung und Marketing. Sie zeigen ebenfalls eine Tendenz zur Konzentration auf wenige Hauptstandorte mit moderner Wirtschaftsstruktur wie München, Rhein-Main-Neckar und Berlin. Medienunternehmen sind gleichermaßen auf einige Hauptstandorte (zum Beispiel Rhein-Main-Neckar, München, Berlin/Potsdam, Hamburg) und wenige, aber bedeutsame Nebenstandorte (z. B. Gütersloh) konzentriert. Die großen Handels- und Logistikunternehmen zeigen eine Konzentration auf für unterschiedliche Verkehrsträger günstig gelegenen Hauptstandorte wie z. B. Rhein-Ruhr und Hamburg – im Unterschied zu Einzelhandelsunternehmen mit einer Tendenz zur verbraucherorientierten Verteilung. Eines der weltweit bedeutendsten Finanzzentren ist Frankfurt am Main (Börse, Banken, Bundesbank, Europäische Zentralbank). Es übertrifft in seiner Bedeutung die wenigen Nebenstandorte in Deutschland (München, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Stuttgart).

Hauptstandorte von Messen sind mit über 100 000 m2 überdachter Ausstellungsfläche Hannover, Frankfurt am Main (beide nahezu 400 000 m2), Köln, Düsseldorf, München, Berlin, Nürnberg, Stuttgart, Leipzig und Essen (beide knapp über 100 000 m2).

Universitäten und Hochschulen sind dezentral in allen Teilen Deutschlands zu finden – entweder als traditionelle Standorte oder als vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu oder wieder entstandene Standorte infolge politischer Entscheidungen. Größte Standorte, gemessen an der Studierendenzahl, weisen der Verdichtungsraum Rhein-Ruhr (Köln, Bonn, Bochum) sowie München, Hamburg und Berlin auf. Hinzu kommen „Universitätsstädte“ wie Heidelberg, Tübingen, Marburg, Münster/Westfalen, Göttingen oder Jena.