Überblick

In den letzten Jahrzehnten ist die Zukunft der globalen Energieversorgung verstärkt in das Zentrum der politischen Debatten gerückt. Grund waren zum einen die wachsende Einsicht, dass die fossilen Energieträger in absehbarer Zeit zur Neige gehen werden, während der Energieverbrauch in nahezu allen Erdregionen, mit Ausnahme einiger Transformationsländer, kontinuierlich angestiegen ist. Vor allem in Staaten mit einer hohen Importabhängigkeit hat das Thema der Versorgungssicherheit dadurch eine starke Aktualität erlangt.

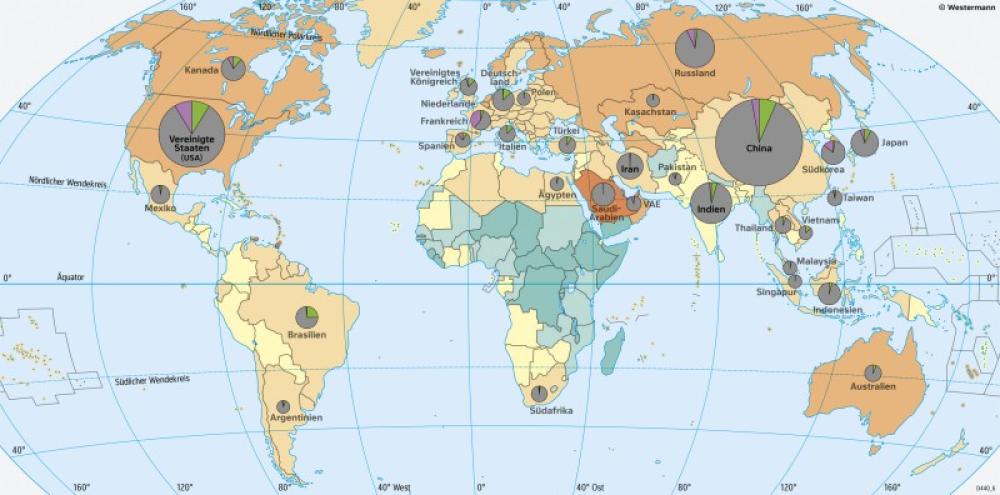

Weltenergieverbrauch

Der globale Primärenergieverbrauch nahm im Zeitraum 1990 bis 2023 von 97 370 auf 183 230 Terrawattstunden (TWh) zu. Das entspricht einer Steigerung um 88 Prozent bzw. durchschnittlich 2,7 Prozent pro Jahr. Zu den 12 größten Verbrauchern zählten 2023 China (47 220 TWh), USA (25 260), Indien (13 200), Russland (9 750), Japan (4 550), Brasilien (3 910), Iran (3 690), Indonesien (3 470), Kanada (3 450), Südkorea (3 380), Saudi-Arabien (3 240) und Deutschland (2 860 TWh). Der Primärverbrauch pro Kopf hingegen ergibt ein sehr abweichendes Bild, hier standen 2023 kleinere Staaten an der Spitze: Katar mit rund 241 Megawattstunden (MWh) pro Kopf, gefolgt von Island (185), Trinidad und Tobago (128), Bahrain (124), Brunei Darussalam (110) und Kuwait (106). China lag bei dieser Betrachtung auf Platz 38 (31 MWh/Kopf), Indien auf Platz 104 (8), Russland auf Platz 15 (65), Japan auf Platz 30 (36), Brasilien auf Platz 74 (16), Iran auf Platz 28 (38), Indonesien auf Platz 91 (10), Südkorea auf Platz 16 (63) und Deutschland auf Platz 29 (37 MWh/Kopf). Der Weltdurchschnitt lag 2023 bei 21 Megawattstunden pro Kopf, den geringsten Verbrauch hatten die Menschen im subsaharischen Afrika (6), Lateinamerika (15) und in Südasien (7 MWh/Kopf). Betrachtet man einzelne Staaten, so waren 2023 der Jemen und Südsudan mit nur knapp 1 MWh/Kopf die Schlusslichter, davor lagen Niger (1,8), Tschad (2,3), Eritrea (3,4), Bangladesch (3,5), Madagaskar und Burkina Faso (jeweils 3,6), Senegal (3,7), Nigeria (3,8) sowie Mozambik und Ghana mit jeweils 4,2 Megawattstunden pro Kopf.

Anteile der Energieträger

Wie die Diagramme für Länder mit einem Verbrauch über 1000 Terrawattstunden im Jahr 2023 zeigen, ist die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern Erdöl (54 564 TWh oder 29,8 %), Erdgas (40 102 TWh oder 21,9 %) und Kohle (45 565 TWh oder 24,9 %) immer noch sehr groß. Ihr Anteil liegt gegenwärtig bei weltweit knapp 77 Prozent, soll aber perspektivisch leicht zurückgehen (Prognose für 2050 ca. 60 %).

Erneuerbare Energien weisen hohe Wachstumsraten auf, sie deckten 2023 19,6 Prozent des Energiebedarfs. Im Einzelnen sind dies Wasserkraft (11 014 TWh oder 6 %), Windkraft (6040 TWh oder 3,3 %), Solarenergie (4264 TWh oder 2,3 %), Biokraftstoffe (1318 TWh oder 0,7 %), Biomasse (11 111 TWh oder 6,1 %) und andere Erneuerbare (2428 TWh oder 1,3 %).

Die Erzeugung von Kernenergie in 32 Staaten mit insgesamt 417 Atomkraftwerken deckte 2023 3,7 % des Primärenergieverbrauchs ab.

Auf der Basis der gegenwärtigen Trends und unter Berücksichtigung der bereits vereinbarten energiepolitischen Maßnahmen rechnet die Internationale Energieagentur (IEA) bis 2035 mit einem weiteren Anstieg des weltweiten Energiebedarfs um ein Drittel. Verantwortlich für diesen Anstieg wird nach Ansicht der Organisation zu mehr als zwei Drittel der steigende Energiehunger in Schwellenländern sein, vor allem in China und Indien.

Entwicklung der fossilen Energierohstoffe bis 2050

Der wichtigste fossile Energieträger ist derzeit noch das Erdöl. Sein Anteil am Weltenergiemix wird nach Prognosen in den folgenden Jahren zwar sinken, dennoch wird Erdöl auch 2050 noch schätzungsweise gut 20 Prozent des globalen Energiebedarfs decken. Abnehmen wird der Anteil der Kohle, die vor allem in Indien und China noch eine zentrale Rolle bei der Energieversorgung einnimmt. Der Verbrauch von Erdgas wird aufgrund des höheren Preises nur moderat ansteigen. Trotz aller Bemühungen, den Ausstoß von CO2 zu reduzieren, wird der energiebedingte Ausstoß im Jahr 2050 auf ca. 43 Milliarden Tonnen prognostiziert. Damit wird die Emission von Treibhausgasen bis Mitte des Jahrhunderts um rund 20 Prozent über dem heutigen Niveau liegen.