Europa - Landwirtschaft

Überblick

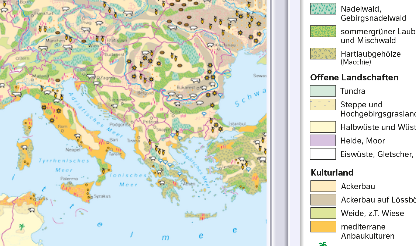

Bei der landwirtschaftlichen Nutzung Europas lassen sich fünf Haupttypen unterscheiden, für die bestimmte Leitpflanzen mit ihren jeweiligen ökologischen Ansprüchen charakteristisch sind.

Die Zone des borealen Nadelwalds in Nordeuropa wird fast ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt. Vielerorts ist die Waldnutzung die Grundlage von Produktionszweigen wie der Holz-, Möbel-, Papier- oder Zelluloseindustrie. Die nördliche Anbaugrenze des Getreides folgt grob dem Polarkreis, zeigt aber an der norwegischen Küste eine klimatisch bedingte Ausbuchtung nach Norden, die sich dem Einfluss des Golfstroms verdankt. In den Skanden und dem Ural weist sie hingegen aufgrund der Höhenlage eine Ausbuchtung nach Süden auf. Die ackerbauliche Nutzung ist nördlich des 60. Breitengrades nur inselhaft möglich. Sie konzentriert sich auf den Küstensaum und die unmittelbare Umgebung einiger Flussläufe mit guten Auenböden.

Zusammenhängendes Dauergrünland mit Wiesen und Weiden findet sich vor allem im maritimen Nordwesten des Kontinents mit seinen milden, feuchten Wintern und kühlen, feuchten Sommern. Es ist dort die Basis der Rinderhaltung und Milcherzeugung. Hohe Grünlandanteile hat vor allem Irland, in Deutschland stechen Niedersachsen und Schleswig-Holstein hervor. Auch Höhenlagen der Gebirge weisen oft hohe Grünlandanteile auf. Daneben können landschaftsökologische Faktoren wie Moorböden mit hohen Grundwasserständen oder Überflutungen Gründe für die Nutzung als Grünland sein (zum Beispiel an den Unterläufen großer Flüsse wie Elbe und Rhein).

Eine Zone des Roggen-, Gerste- und Kartoffelanbaus, oft ergänzt durch intensive Viehhaltung, bestimmt die Agrarlandschaft Nordosteuropas. Roggen ist nicht nur relativ frosthart, sondern auch anspruchslos im Hinblick auf Boden und Klima. Die Anbaufläche geht dennoch zurück, weil der Weizenanbau, der höhere Erträge und Erlöse bringt, durch die Züchtung neuer Sorten immer stärker nach Norden vordringt. Gerste dient vor allem als Futtermittel und zur Bierherstellung. Die Kartoffel ist in Bezug auf das Klima sehr anpassungsfähig und akzeptiert kühle und luftfeuchte Witterung. In den Alpen gedeiht sie bis in Höhenlagen von 1500 bis 2000 Metern.

Die Zone des Weizen- und Zuckerrübenanbaus ist durch vielfältigen Anbau geprägt, auch von Futterpflanzen für eine intensive Viehhaltung. Im Unterschied zur vorgenannten Zone sind die Böden jedoch deutlich besser. Weizen stellt im Unterschied zum Roggen hohe Ansprüche an Klima und Böden; bevorzugt gedeiht er auf Lössböden und Schwarzerde. Für gute Erträge benötigt er milde Winter, Niederschläge zur Hauptwachstumszeit und eine sommerliche Trockenzeit zur Reife.

Ähnliches gilt für die Zuckerrübe, daher treten beide oft gemeinsam auf (ausgenommen Standorte wie östlich der Wolga, Norden Afrikas). Am besten gedeiht die Zuckerrübe auf guten, lockeren Böden im milden, maritimen Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit. Nach Süden und Osten tritt der Anbau von Körnermais und Sonnenblumen zur Ölgewinnung hinzu.

Diese fast waldfreie Zone nähert sich östlich der Wolga der Trockengrenze des Ackerbaus; im Übergangsbereich zur Zone der Halbwüsten und Wüsten wird häufig Viehhaltung betrieben. Im Süden geht sie dagegen in die Zone des mediterranen Anbaus über, der charakterisiert wird durch die Kultivierung wärmeliebender Obst-, Gemüse- und Sonderkulturen. Traditionell wird er durch die Verbreitung des frostempfindlichen Olivenbaums definiert, dessen Anbaugrenze in Südfrankreich liegt. Eine zweite Gruppe von Leitpflanzen bilden die Zitrusfrüchte, die nicht nur Wärme, sondern auch viel Feuchtigkeit (1200 bis 2000 mm/Jahr) benötigen, weshalb sie vielerorts nur mit künstlicher Bewässerung angebaut werden können. Auch die wichtigste Reisanbauregion Europas, Norditalien, liegt in dieser Zone. Etwas kältetoleranter ist die Weinrebe, weshalb sie auch in Deutschland, Österreich oder Frankreich zu finden ist.

Korkeichen werden vor allem in Portugal und Spanien, aber auch in Marokko, Tunesien und Algerien angebaut. Der Tabakanbau ist im gesamten mediterranen Raum von Portugal bis zur Ägäis zu finden. Von wirtschaftlicher Bedeutung ist er allerdings nur in Griechenland, Italien und Bulgarien. Sojabohnen und Baumwolle werden vergleichsweise wenig angebaut. Größere Sojaproduzenten sind einzig Russland und die Ukraine, bei der Baumwolle ist Griechenland führend. Den Anbau von Dattelpalmen gibt es ausschließlich südlich des Mittelmeeres. Die pflanzliche Erzeugung in der Region wird durch die Haltung von Schafen, Rindern, Schweinen und Ziegen ergänzt.

Bodentypen

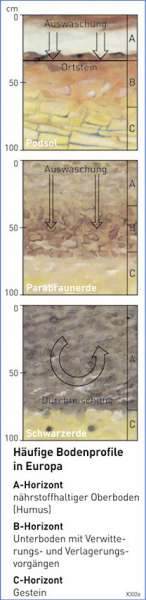

Als Bodentypen werden Böden mit gleichen Horizontfolgen, Merkmalen und Eigenschaften bezeichnet. Bodentypen sind das Resultat von Prozessen, die durch das Zusammenwirken vieler Faktoren wie Gestein und Klima, Flora und Fauna, Relief sowie den Einflüssen von Wasser, Mensch und Zeit gesteuert werden ("Geofaktoren"). Sind Klima oder Vegetation bestimmende Faktoren bei der Bodenbildung, entstehen zonale Böden; dominieren andere Faktoren, so liegen intrazonale Böden vor. Die geringe Profilentwicklung azonaler Böden wird wesentlich durch die Geofaktoren Wasser oder Relief bestimmt.

Als Tundrenböden werden Böden bezeichnet, denen eine geringe Bodenmächtigkeit und ein hoher Anteil an Rohhumus gemeinsam ist. Die Bodenbildung, insbesondere die Zersetzung des Rohhumus, wird durch die niedrigen Temperaturen in der borealen bzw. subpolaren Zone verlangsamt (Zersetzung von Rohhumus).

Podsole oder Bleicherden bilden sich, wenn auf durchlässigen Substraten wie sandigen Lehmen eine Verlagerung eisenhaltiger Substanzen in tiefere Horizonte stattfindet und diese sich dort verfestigen. Ihr Humushorizont ist nur schwach ausgeprägt, es handelt sich um nährstoffarme, geringwertige Böden.

Der wichtigste Bodenbildungsprozess in Mitteleuropa ist die Verbraunung, bei der Primärgestein verwittert und Tonminerale sowie Eisenoxidhydrate neu gebildet werden; daraus entstehen Braunerden. Mit der Verbraunung geht oft eine Versauerung einher. Die Verbraunung setzt typischerweise unter Laub- und Mischwäldern und bei humiden Bedingungen in der kühl-gemäßigten Klimazone ein. Mit den Braunerden eng verwandt sind die Parabraunerden, die sich aus Braunerden durch Stoffverlagerung und Umwandlungsprozesse bilden. Aufgrund der landschaftlichen Kleinkammerung Mitteleuropas treten die vorherrschenden zonalen Braunerde- und Parabraunerdegesellschaften in vielfältigem Wechsel mit anderen Bodentypen auf.

Schwarzerden (Tschernoseme) entstehen meist auf Löss. Markantes Merkmal ist der mächtige, schwarze, humusreiche A-Horizont, der sie zu hervorragenden Ackerböden macht. Schwarzerden bilden sich in winterkalten, kontinentalen Steppen, in denen große Mengen organischer Substanz anfallen, die sich als Humus anreichern. In Mitteleuropa sind Schwarzerden Reliktböden aus der Nacheiszeit, nördlich des Schwarzen Meeres sind sie zonale Leitböden. Sie gehen dort in Richtung Südosten in Kastanoseme mit deutlich dünnerem Humushorizont über.

In den Küstensäumen von Mittelmeer und Schwarzem Meer treten mediterrane Braunerden auf. Sie sind auf feuchte Lagen mit vielfach tonreicherem Karbonatgestein oder tonfreiem Gestein als Substrat beschränkt.

Marsch- und Auenböden entstehen auf meist tonreichen Ablagerungen der Flüsse oder Meere. Sie haben einen sich periodisch verändernden Grundwasser- und Bodenwasserhaushalt. Der Boden bildende Prozess ist hier die "Vergleyung", das Wechselspiel von Reduktion bei Sättigung mit Wasser und Oxidation bei Luftzutritt, das mit einer Stoffverlagerung und -ausfällung verbunden ist. Gleye können bei reguliertem Wasserhaushalt gute Böden sein.

Vermoorung tritt auf, wenn durch hohen Grundwasserstand oder aufgestautes Niederschlagswasser unter Ausschluss der Luft organische Substanz nicht mehr zersetzt wird und Torf entsteht (Moorböden). Dieses Phänomen zeigt sich in Mitteleuropa in den Hochlagen der Gebirge, in Senken und in einigen Flussniederungen. Flächendeckend moorige Böden gibt es nur in der kalten Zone der borealen Nadelwälder im Norden Skandinaviens und Ost-europas.