Überblick

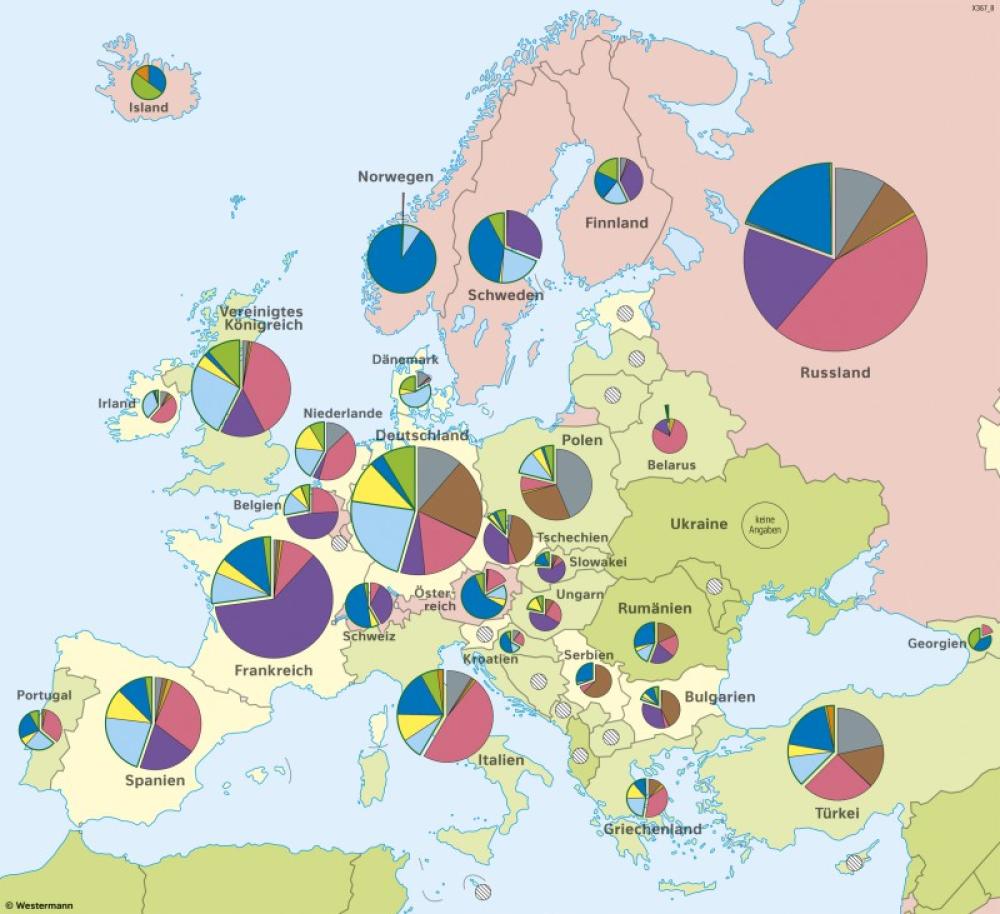

Die bedeutendsten europäischen Stromerzeuger sind – in dieser Reihenfolge – Russland, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, sowie fast gleichauf Spanien, Italien und die Türkei. In der Kombination der für die Stromerzeugung eingesetzten Primärenergien zeigen sich wesentliche Unterschiede zwischen den europäischen Staaten. Während in Ländern wie Deutschland, Spanien, Rumänien und der Türkei der Energiemix relativ differenziert ausfällt, dominieren beispielsweise in Norwegen, Polen, Frankreich, Österreich, Italien und den Niederlanden einzelne Primärenergieträger (vgl. dazu auch die Stromerzeugung und den Energiemix der Bundesländer Deutschlands in Karte 33.2).

Stromverbrauch und Strommix in Europa

Seit 2010 ist der Stromverbrauch pro Kopf weltweit ständig gestiegen. 2022 lag er bei 29 Billionen Kilowattstunden. Nur in Nordamerika und Europa führte die Corona-Pandemie zu einem leichten Rückgang zwischen 2020 und 2021. Das Land mit dem höchsten Stromverbrauch in Europa war mit Abstand Island mit 142 Kilowattstunden pro Kopf und Tag, gefolgt von Norwegen (66), Finnland (42), Schweden (36), Luxemburg (28) und Österreich (22 KWh/Kopf/Tag). Deutschland lag mit 18 Kilowattstunden pro Kopf und Tag auf Rang 43 weltweit.

Die Anteile der zur Stromerzeugung insgesamt eingesetzten Primärenergien in den einzelnen europäischen Staaten hängen unter anderem von den jeweiligen naturräumlichen Bedingungen wie dem Vorhandensein von fossilen Energierohstoffen und der Nutzbarkeit der Wasserkraft ab. In Ländern wie Österreich, der Schweiz oder Norwegen ist beispielsweise das Potenzial für die Wasserkraftnutzung wegen des Reliefs und der zahlreichen Flüsse besonders groß. Dies spiegelt sich in der Stromerzeugung wider (siehe Karte 32.1). Die ausgeprägte Nutzung der Wasserkraft führt in den beiden Alpenländern aber auch zu jahreszeitlichen Schwankungen in der Stromerzeugung. Exportiert wird elektrische Energie deshalb von Österreich und der Schweiz vornehmlich in den wasserreichen Sommermonaten, wobei die saisonale Verlässlichkeit infolge des einsetzenden Klimawandels abnimmt.

Andere Länder greifen auf eigene Lagerstätten konventioneller Energieträger zurück, zum Beispiel Polen, Tschechien (siehe 32.1), Serbien und Bulgarien beim Einsatz von Braun- oder Steinkohle bzw. die Niederlande und das Vereinigte Königreich beim Erdgas.

Energiepolitik

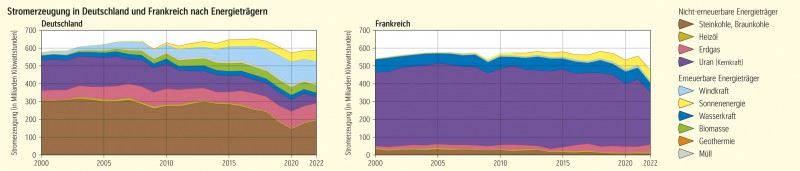

Strukturen, die durch naturräumliche Faktoren nicht oder nur unvollkommen begründet werden können, sind oft auf energiepolitische Rahmenvorgaben zurückzuführen. So wurde in Deutschland und in anderen europäischen Staaten unter der Parole „Weg von Öl und Gas“ nach den Ölpreiskrisen der 1970er-Jahre die Nutzung von Kohle und vor allem von Kernenergie immer bedeutsamer. Ein anderes Beispiel für die Auswirkung von Rahmenvorgaben sind die Beschlüsse und Strategien Deutschlands hinsichtlich des Atomausstiegs und der Förderung regenerativer Energien.

Die umfangreichen französischen Stromexporte (vor allem nach Italien, in die Schweiz, nach Großbritannien und Deutschland) haben ihre Ursache hingegen im starken Ausbau der Kernenergienutzung in Frankreich, mit der das Land rund drei Viertel seines Stroms erzeugt.

Künftige Entwicklungen auf dem Strommarkt werden wesentlich dadurch bestimmt sein, mit welchen Strategien und Maßnahmen die EU ihr erklärtes, erst zum Teil erreichtes Ziel eines europäischen Energiebinnenmarktes verfolgt und welche Ergebnisse sie dabei erreicht. Dabei spielen Anstrengungen zum Klimaschutz eine zunehmend entscheidende Rolle, aber auch der einsetzende Klimawandel selbst. So erschweren beispielsweise länger andauernde Niedrigwasserperioden die Stromerzeugung in wärmebasierten Kraftwerken an Flüssen und führen steigende Temperaturen zu generell mehr Wind und Sonnenschein, was die Rentabilität von Windkraft- und Photovoltaikanlagen, die vergleichsweise günstig und wartungsarm sind, gegenüber Großkraftwerken erhöht. Da Wind und Sonne aber tages- und jahreszeitbedingt unregelmäßig anfallen, ist hierbei die Stromspeicherung in großem Maßstab sowie das optimale Austarieren von grund- und spitzenlastbereitstellenden Energieträgern ein derzeit noch ungelöstes Problem.

Das europäische Stromverbundsystem

Elektrische Energie wird in Europa auf nationaler und internationaler Ebene übertragen und ausgetauscht. Hieraus ergibt sich ein kompliziertes Mosaik von Austauschbeziehungen, denn Strom wird von den Anbietern dort eingekauft, wo er zum Beispiel besonders günstig ist oder mit einem bestimmten Energieträger erzeugt wird, etwa Wasserkraft für Ökostrom. Voraussetzungen für internationale Stromaustauschprozesse sind unter anderem einheitliche Standards für die Netztechnik, den Netzbetrieb und die Strommärkte.

Diese Aufgabe nimmt seit 2009 der Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) wahr. 2018 repräsentierte der Verband 43 Übertragungsnetzbetreiber aus 36 europäischen Ländern, dabei hat der türkische Übertragungsnetzbetreiber TEİAŞ den Status eines beobachtenden Mitglieds. Die drei britischen Betreiber des National Grid sind nach dem Brexit 2021 ausgeschieden, nur der nordirische SONI verblieb im Verband. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine bat diese um den Notanschluss an das europäische Stromnetz, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Seit März 2022 sind die Stromnetze der Ukraine und der Republik Moldau sowie seit Februar 2025 die Stromnetze der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen mit dem europäischen Verbundnetz synchronisiert. Eine wichtige Aufgabe der Verbundnetze besteht darin, bei Unregelmäßigkeiten in den Netzen der jeweiligen Partner kurzfristig einzuspringen, um beispielsweise übermäßige Spannungs- oder Frequenzschwankungen zu vermeiden.