Größenvergleich der Planeten des Sonnensystems

Überblick

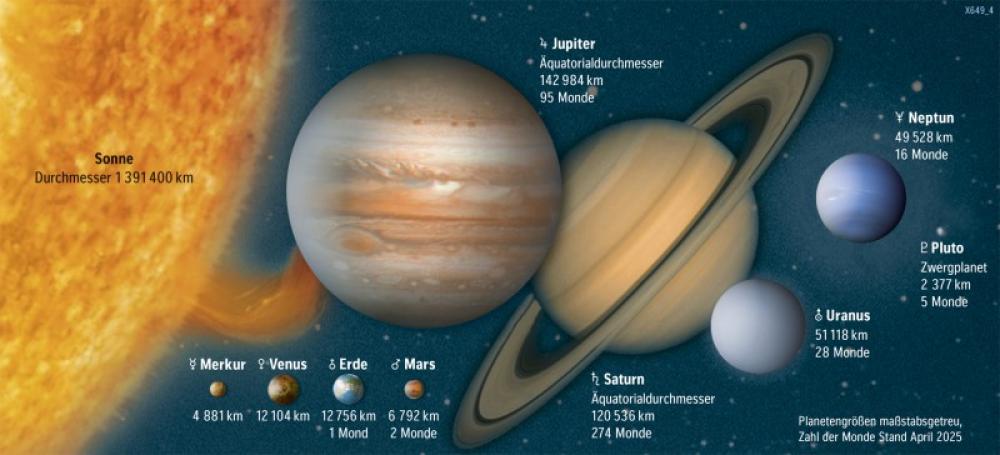

Die Größen von Sonne und Planeten sind in der Abbildung maßstabsgerecht dargestellt.

Größenvergleich der Planeten

Die inneren Planeten des Sonnensystems – Merkur, Venus, Erde und Mars – sind mit ihren kleinen Durchmessern, ihrem Gesteinsaufbau und relativ hohen mittleren Dichten von 3,9 bis 5,6 Gramm pro Kubikzentimeter erdähnlich. Die großen Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bestehen, außer aus ihrem kleinen Gesteinskern, im Wesentlichen aus Wasserstoff und Helium und erreichen mittlere Dichten von 0,7 bis 1,6 Gramm pro Kubikzentimeter. Die Wolkenbänder der Gasplaneten werden durch Schwefelchemie erzeugt. Auf Merkur herrschen durch das Fehlen einer Atmosphäre extreme Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Beträgt die Temperatur auf der Venus durch ihre Sonnennähe und einen extremen Treibhauseffekt (die Atmosphäre besteht zu ca. 98 % aus CO2) etwa 500 °C, so liegt sie schon auf dem Mars meist unter dem Gefrierpunkt und auf dem Jupiter unter minus 150 °C. Gemessen werden die Temperaturen der Gasplaneten in der unteren Wolkenschicht, denn Gasplaneten haben keine feste Oberfläche und das Gas geht mit der Tiefe in einen flüssigen Zustand über.

Pluto ist aus der Reihe der großen Planeten herausgenommen worden: Er befindet sich – zusammen mit einigen anderen jüngst entdeckten, ähnlichen Objekten – nahe dem Kuiper-Gürtel der Kometen. Sein Aufbau ähnelt auch dem eines Kometen mit einem Konglomerat aus Eissorten – neben Wasser auch Methan, Ammoniak, Kohlenstoffdioxid usw. enthaltend – und Gestein.

Abbildung 201.10 zeigt maßstabsgerecht die Bahnen der Planeten – inklusive dem Zwergplaneten Pluto – mit ihren mittleren Abständen von der Sonne sowie mit Angaben zu ihren Umlaufzeiten um die Sonne.

Entstehung des Sonnensystems

Unser Sonnensystem entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren aus einer interstellaren Gas- und Staubwolke, unserer Milchstraße, die unter dem Einfluss ihrer eigenen Schwerkraft zusammenfiel. Fast die gesamte Materie sammelte sich im Zentrum, wodurch als Stern die Sonne entstand.

Nur ein geringer Teil der Materie bildete um sie herum eine durch ihre Drehbewegung abgeflachte Scheibe, aus der sich die übrigen Körper des Sonnensystems bildeten:

die acht großen Planeten mit ihren Monden, die zusammen nur 1,3 Prozent der Masse des Sonnensystems ausmachen, wovon 92 Prozent wiederum auf die Riesen Jupiter und Saturn entfallen,

die Kleinplaneten oder Planetoiden, die sich überwiegend in einem Gürtel zwischen Mars und Jupiter befinden,

und die Kometen, deren Mehrzahl sich im sogenannten Kuiper-Gürtel weit außerhalb der Plutobahn bzw. in der noch weiter entfernten Oort´schen Wolke befindet.

Die Masse aller Kleinplaneten und Kometen liegt unter 0,1 Prozent des gesamten Sonnensystems.