Niederschläge im Januar (Nordwinter / Südsommer)

Überblick

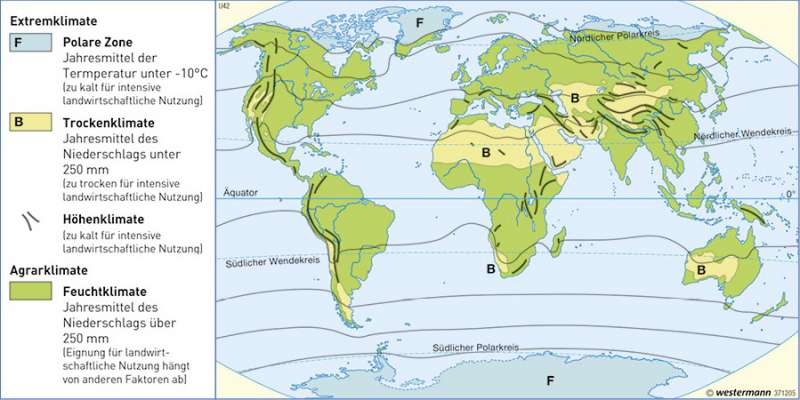

Die beiden Karten verdeutlichen die großen regionalen und jahreszeitlichen Unterschiede der Niederschlagsverteilung auf der Erde. Dabei wird der enge Zusammenhang zwischen der Beleuchtung der Erde, der Verlagerung der Innertropischen Konvergenzzone im Jahresverlauf und der Höhe der monatlichen Niederschläge deutlich.Die Verlagerung der Innertropischen Konvergenz und ihr Einfluss auf die Niederschlagsverhältnisse

Zum Frühlingsanfang im März steht die Sonne am Äquator im Zenit, während des Nordsommers/Südwinters (Juli) dagegen nahe des nördlichen Wendekreises. Der Zenitstand der Sonne ist also nach Norden gewandert, die Nordhalbkugel wird stärker beschienen als die Südhalbkugel. Dem wandernden Zenitstand der Sonne folgt die Zone der maximalen tropischen Niederschläge. Sie liegt zu dieser Zeit über den Kontinenten deutlich nördlich des Äquators und reicht in Südasien sogar über den nördlichen Wendekreis hinaus. Über den Kontinenten verschiebt sich die Lage der polwärts anschließenden tropisch-subtropischen Trockengebiete weit nach Norden.

Zum Herbstanfang im September steht die Sonne wiederum am Äquator im Zenit, während des Nordwinters/Südsommers (Januar) dagegen nahe des südlichen Wendekreises. Der Zenitstand der Sonne ist also nach Süden gewandert, die Südhalbkugel wird nun stärker beschienen als die Nordhalbkugel. Dem wandernden Zenitstand der Sonne folgt wiederum die Zone der maximalen tropischen Niederschläge. Sie liegt zu dieser Zeit über den Kontinenten deutlich südlich des Äquators und reicht in Südamerika sogar über den südlichen Wendekreis hinaus. Über den Kontinenten verschiebt sich die Lage der polwärts anschließenden tropisch-subtropischen Trockengebiete weit nach Süden.

Bei einem Vergleich der Lage der Innertropischen Konvergenzzone im Januar und Juli fällt auf, dass diese über den Kontinenten im Sommer jeweils weiter polwärts wandert als über den Ozeanen - eine Folge der rascheren und stärkeren Erwärmung von Festlandsmassen gegenüber Meeresflächen und der mit ihr verbundenen Intensivierung der tropischen Konvektion.

Die jahreszeitliche Verlagerung der Innertropischen Konvergenzzone geht mit einer entsprechenden Verschiebung der anderen Druck- und Windgürtel einher. So hat ihre extreme Nordverlagerung im Juli über dem indischen Subkontinent eine Umlenkung des ursprünglichen Südostpassates der Südhalbkugel beim Übertritt über den Äquator zur Folge (Monsun). Im Mittelmeerraum wechseln sich im Laufe eines Jahres der Einfluss der Westwindzirkulation und der subtropischen Hochdruckgebiete ab.

Windsysteme

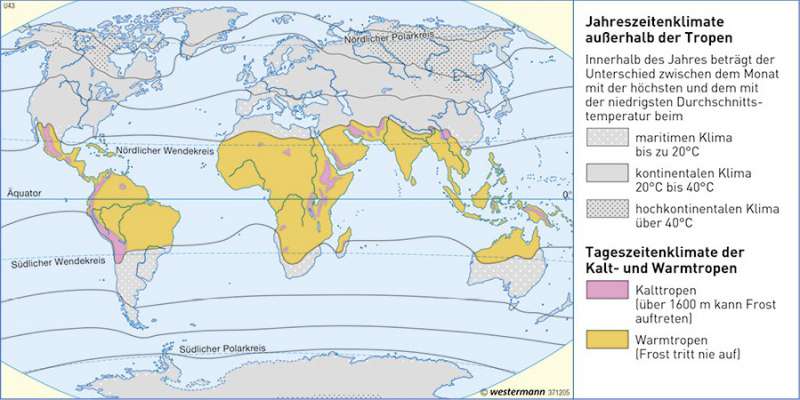

Durch die Kugelgestalt der Erde erfahren die verschiedenen Breitenkreiszonen der Erde eine unterschiedlich starke Energiezufuhr durch die Sonne (s. Diagramme zur Tageslänge 14.3). Mit abnehmendem Winkel der einfallenden Sonnenstrahlen an der Erdoberfläche vom Äquator hin zu den Polen nimmt die Energiezufuhr mehr und mehr ab. Die intensive Sonneneinstrahlung im Bereich der Tropen und Subtropen führt dort zu einem Energieüberschuss gegenüber den höheren Breiten. Die Atmosphäre versucht, diese Energiegegensätze zwischen äquatorialen und polaren Breiten auszugleichen. Daraus resultieren die großen, sehr beständig wehenden Windsysteme der Erde.

Passate sind ganzjährig sehr beständig wehende Winde, die aus absteigenden Luftbewegungen im Bereich der Wendekreise gespeist werden. Sie kommen verbreitet in den Tropen vor, auf der Nordhalbkugel als Nordostpassat, auf der Südhalbkugel als Südostpassat. Beide Strömungen fließen über den großen Ozeanen ganzjährig in der Innertropischen Konvergenz (ITC) zusammen. Dieser nur wenige hundert Kilometer breite Gürtel ist die Zone der stärksten tropischen Niederschläge. Deren Ursache ist das Aufsteigen feuchtwarmer Luft. Dadurch entstehen hohe Quellwolken, aus denen teils mehrfach täglich Starkregen fallen.

Auch über den Kontinenten fallen im Bereich der ITC die stärksten tropischen Niederschläge. Jahreszeitlich verlagert sich die ITC aber stärker nach Norden bzw. Süden als über den Ozeanen. Über den Kontinenten sind Passatwinde besonders trocken, wie etwa in Nordafrika oder im Nordwinterhalbjahr über Indien ("Nordostmonsun"). Überschreitet eine Passatströmung den Äquator, so ändert sich ihre Bewegungsrichtung. Auf diese Weise wird der Südostpassat über dem Indischen Ozean während des Nordsommers zu einem Monsun im Bereich des Arabischen Meeres umgelenkt. Da er währenddessen über große Meeresflächen streicht, nimmt er große Mengen an Feuchtigkeit auf, die beim Übertritt auf das Land zu hohen Niederschlägen führen (Südwestmonsun). Er steht damit in starkem Gegensatz zum entgegengesetzten Nordostmonsun.

Zwischen den Tropen und den Polarregionen liegt auf beiden Halbkugeln der Erde eine Westwindzone, in deren Bereich westwärts wandernde Tiefdruckgebiete das Wettergeschehen bestimmen. Sie sind nicht nur die Hauptregenbringer dieser Regionen, sondern sorgen auch für einen Ausgleich warmer tropisch-subtropischer und kalter polarer Luftmassen. So lenkt zum Beispiel ein über dem Nordatlantik liegendes Tiefdruckgebiet auf seiner Ostseite warme Tropikluft nach Norden und auf seiner Rückseite im Westen kalte Polarluft nach Süden. Auf diese Weise entstehen typische Warm- und Kaltfronten, die an eine Westströmung in der Höhe der Atmosphäre gekoppelt sind und sich daher vom Atlantik westwärts in den Kontinent hineinbewegen. Im Bereich der voranschreitenden Warmfront gleiten die Luftmassen auf die in Bodennähe lagernde kühlere und damit schwerere Luft auf. Es entstehen ausgedehnte Schichtwolken, aus denen anhaltende Niederschläge fallen können (Landregen). An der Kaltfront stoßen polare Luftmassen gegen die warme und damit leichtere Tropikluft vor. Es entstehen Haufenwolken, aus denen schauerartige Niederschläge fallen.

Der Vergleich der Windsysteme im Januar und Juli macht die jahreszeitliche Verlagerung des Gesamtsystems deutlich, die mit gewisser Verzögerung dem Zenitstand der Sonne folgt.