Überblick

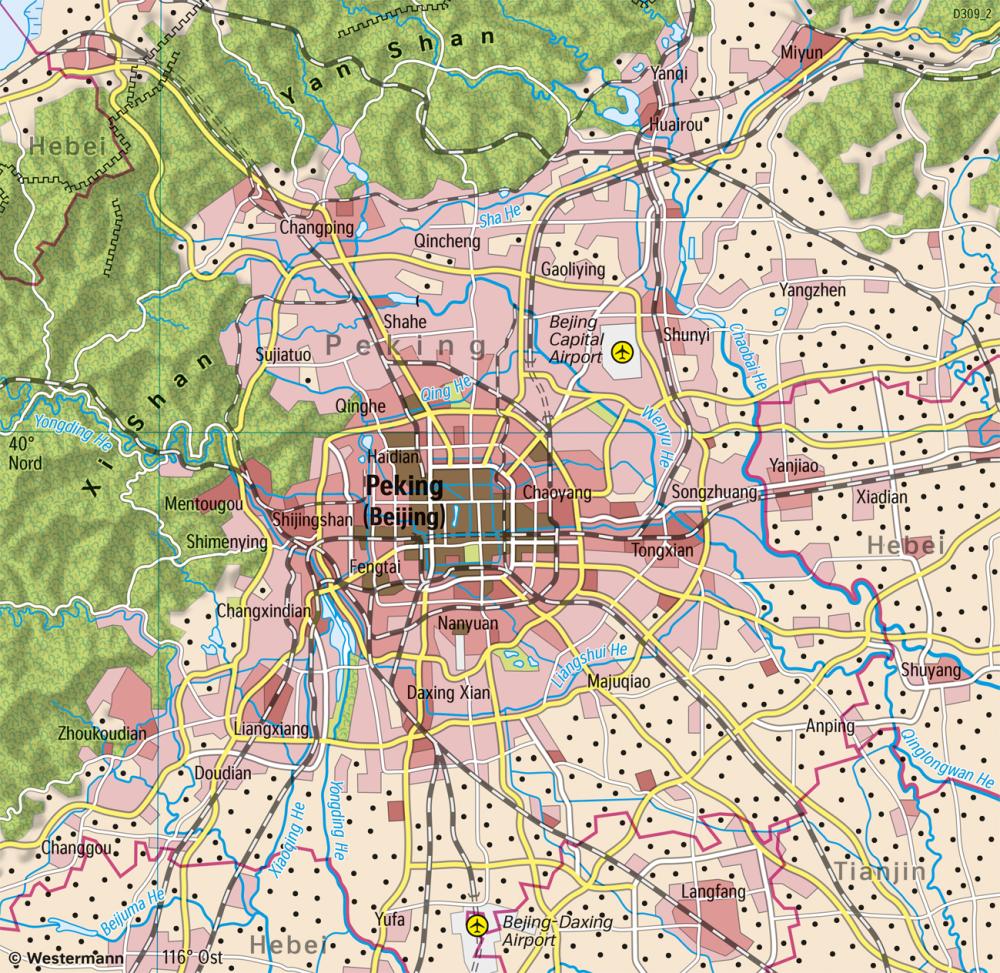

Peking (Beijing), die Hauptstadt der Volksrepublik China, ist mit 21,9 Mio. Menschen (Verwaltungsgebiet, Stand: 2020) eine der bevölkerungsreichsten Städte der Erde. Die Stadtfläche entspricht mit 16 800 Quadratkilometern etwa dem Bundesland Sachsen. Auf der Karte, die das Flächenwachstum und die Landnutzung im Umland zeigt, ist nur ein Teil des Hauptstadtdistrikts dargestellt. Die Kernstadt umfasst lediglich 1 368 km2 (siehe Grenzlinie).Entwicklung

Die Stadt blickt auf eine mehr als 3 000 Jahre lange Geschichte zurück. Sie ist politisch-kulturelles Zentrum und eine der wichtigsten Wirtschaftsregionen Chinas; Peking ist eine Global City. Wegen seiner besonderen Bedeutung ist Peking keiner Provinz zugeordnet, sondern bildet einen eigenen Hauptstadtdistrikt, der überwiegend (rund 90 %) ländlich geprägt ist. Die Kernstadt ist in sechs Stadtbezirke untergliedert, zwei innerhalb der ehemaligen Stadtmauer und vier außerhalb.

Das Stadtbild hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Als „nördliche Hauptstadt“ des chinesischen Kaiserreichs hatte Peking eine besondere Bedeutung. Geographisch befindet sie sich in einer nach Süden offenen, nach Norden vom Gebirge abgeschirmten großen Tieflandsbucht. Im Aufriss gleicht die Stadt einer Art Schüssel: Das Stadtzentrum um den Kaiserpalast ist trotz des Verschwindens der traditionellen ein- bis dreigeschossigen Bebauung (Hutongs) noch von einer relativ niedrigen Bebauung geprägt, jedenfalls im Vergleich zu den Vierteln an den Ringstraßen mit ihren neuen Hochhauskomplexen.

Peking dehnt sich zum einen konzentrisch um das gegenwärtige Stadtgebiet aus, zum anderen aber auch linear entlang der Hauptverkehrsachsen und inselhaft innerhalb einer Suburbanisierungszone, die durch die fünfte und sechste Ringstraße markiert wird (die beiden äußeren Ringstraßen im Kartenbild).

Struktur

Gut erkennbar ist das alte Stadtzentrum innerhalb der ehemaligen Stadtmauer. Es entspricht etwa der bebauten Fläche 1913 und bestand ehedem aus vier Teilen: der sogenannten Verbotenen Stadt (heute Palastmuseum), der Kaiserlichen Stadt, der (nördlichen) Inneren Stadt und der (südlichen) Äußeren Stadt. Der traditionell schachbrettartige Grundriss des alten Stadtzentrums löst sich nach außen hin immer mehr auf.

Das Stadtzentrum ist von einem System aus Ringstraßen umgeben. Dem Verlauf der ehemaligen Stadtmauer folgt die „zweite Ringstraße“, eine fahrradfreie Schnellstraße, die heute die innerste Ringstraße bildet. (Die „erste Ringstraße“ gibt es nicht mehr.) Zwischen der vierten und fünften Ringstraße, dem zentrumsnächsten Autobahnring, liegt im Norden der Olympiapark. Die fünfte Ringstraße ist etwa 100 Kilometer lang. Die sechste Ringstraße, ebenfalls eine Autobahn (2010 fertig gestellt) und im Kartenbild teilweise angeschnitten, ist die äußerste Ringstraße des Stadtgebiets. Eine siebte Ringstraße (Autobahn G95) außerhalb des Kartenausschnitts um die gesamte Hauptstadtregion ist bis 2016 entstanden.

Die Stadtplanung der Gegenwart knüpft bei prestigeträchtigen Projekten an die traditionelle Symbolik der Stadtanlage an. So wurden nördlich des Nordtors der Verbotenen Stadt die Sportstätten für die Olympischen Spiele 2008 auf der gleichen zentralen Achse errichtet, auf der auch der Kaiserthron, das Mittagstor des Kaiserpalastes, das Mao-Mausoleum und das Südtor liegen.

Seit 2008 ist Peking Zentrum des chinesischen Hochgeschwindigkeitsnetzes der Bahn. Den Beijing Capital International Airport im Nordosten, der weltweit zweitgrößte, ergänzt ein weiterer Großflughafen: Beijing Daxing im Süden. Er wurde 2019 eröffnet und ist für 75 Millionen Fluggäste pro Jahr ausgelegt. Er ist direkt per Intercity mit dem Pekinger Westbahnhof im Stadtbezirk Fengtai verbunden; eine weitere IC-Verbindung entsteht mit der Hafenstadt Tianjin. Überhaupt wachsen die beiden Megastädte Peking und Tianjin mehr und mehr zusammen, selbst wenn sie noch durch etwas (sich zunehmend verstädterten) ländlichen Raum getrennt sind.

Landwirtschaft

Außerhalb der überbauten städtischen Fläche liegt ein Ring mit Gartenbau und intensivem Marktgemüseanbau. Die rasche Ausdehnung der bebauten Flächen insbesondere seit den 1990er-Jahren führte aber zu Zersiedlungstendenzen und Nutzungskonflikten. Die Dörfer werden zunehmend überformt und der Kernstadt eingegliedert.

Dass die Landwirtschaft im Agglomerationsraum Peking eine so hohe Bedeutung hat, ist historisch begründet. Ende der 1950er-Jahre waren die Versorgung der Stadtbevölkerung mit Gemüse und die Einbindung von Arbeitskräften entscheidende Gründe für die Erweiterung des städtischen Verwaltungsgebiets. Selbstversorgung mit Gemüse und zum Teil auch mit tierischen Produkten galt als wichtiges Ziel. Aus den vier Vorstadtbezirken Haidian, Chaoyang, Shijingshan und Fengtai stammten zeitweise bis zu 90 Prozent der lokalen Gemüseversorgung. Die Landwirtschaft ist dort jedoch inzwischen verdrängt.

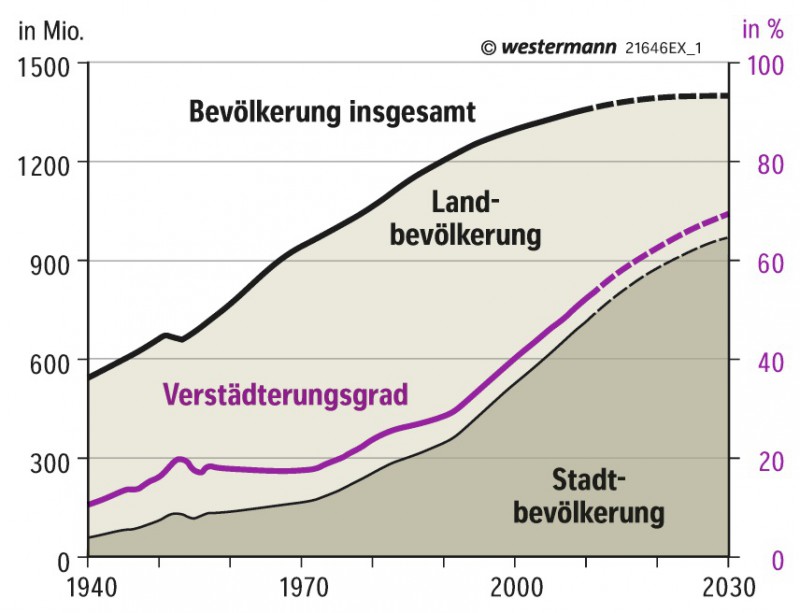

Laut Statistik zählt in den ländlichen Gebieten der Verwaltungseinheit Peking immer noch ein sehr großer Anteil der Einwohner zur Agrarbevölkerung, tatsächlich sind diese aber oft von Nebengewerben und Tätigkeiten außerhalb der Landwirtschaft abhängig. Dies zeigt den sozioökonomischen Wandel Chinas in den letzten Jahrzehnten.