Überblick

Der Aufstieg der USA zu einer führenden industriellen und technologischen Wirtschaftsmacht begann in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatten die Vereinigten Staaten das bis dahin in der Industrieproduktion führende Großbritannien überholt. Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der USA haben verschiedene Faktoren gefördert: reiche Bodenschätze, die klimatische und landschaftliche Vielfalt sowie günstige politische Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Unternehmen. Es entstand ein differenziertes Standortmuster mit regional unterschiedlichen wirtschaftlichen Schwerpunkten.

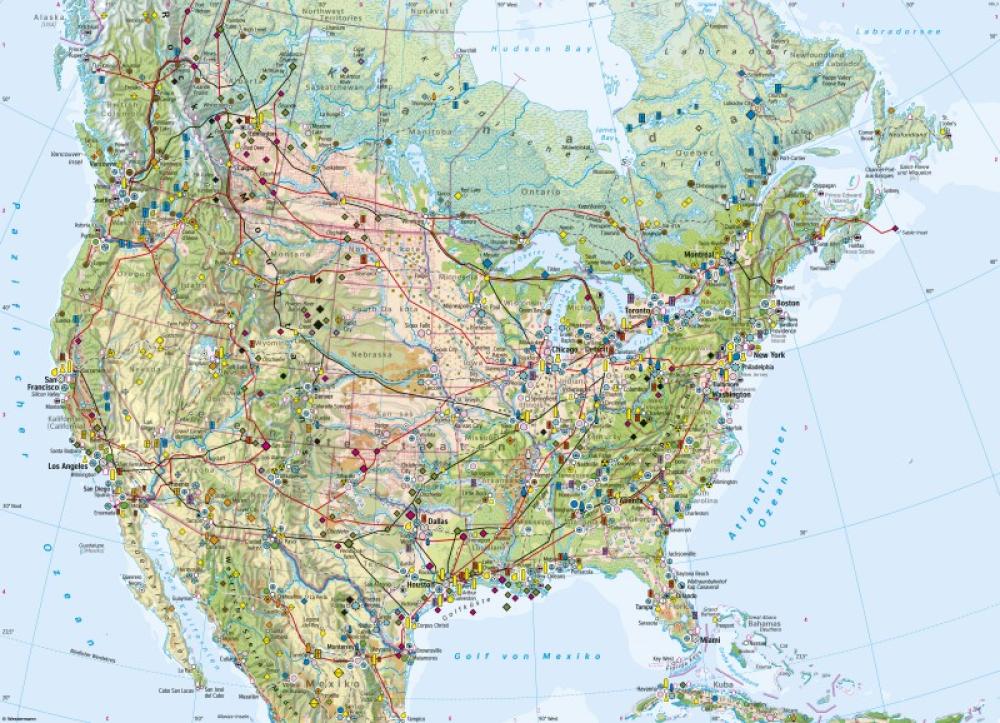

Die Karte gibt einen Überblick über die räumliche Verteilung der Standorte von Landwirtschaft, Bergbau, Stromerzeugung, Industrie und Dienstleistungen in den USA, im südlichen Teil Kanadas und im nördlichen Teil von Mexiko.

Rohstoffvorkommen und Folgeindustrien

Die große Bedeutung, welche Verkehrswege wie Eisenbahnlinien und Fernstraßen (Highways) für die wirtschaftliche Entwicklung hatten und haben, wird noch heute in Kanada deutlich, wo die Zentren von Bevölkerung und Wirtschaft linienartig entlang der Verkehrskorridore liegen. Die industrielle Tätigkeit beschränkt sich in Kanada auf einen schmalen Saum von ca. 300-400 km Tiefe entlang der Grenze zu den USA im Süden des Landes (westlich der Provinz Saskatchewan eher 500-600 km). Nördlich davon konzentriert sie sich fast ausschließlich auf die Gewinnung von Rohstoffen (Bergbau) oder die Nutzung der Wasserkraft zur Elektrizitätsgewinnung. Auch im Westen der USA und in Mexiko, wo ausgedehnte Gebirge, Steppen oder Halbwüsten liegen, konzentriert sich die wirtschaftliche Basis häufig auf die Rohstoff- und Edelmetallgewinnung.

In Nordamerika gibt es eine Vielzahl von Rohstoffen, welche die gesamte Bandbreite von Energieträgern bis hin zu Spezialerzen abdecken. Dieser Reichtum hat die wirtschaftliche Entwicklung der USA sehr begünstigt. So ist zum Beispiel die Eisen- und Stahlerzeugung in den nördlichen Appalachen auf die Nähe zu den Rohstoffvorkommen zurückzuführen, besonders die Steinkohle aus West Virginia. Die Eisen- und Stahlindustrie an den Großen Seen entstand maßgeblich, weil die benötigten Rohstoffe dort sehr kostengünstig herantransportiert werden konnten, v. a. Steinkohle aus den Appalachen und Eisenerz aus Minnesota und Wisconsin. Die günstige Verkehrslage trug wesentlich auch zur Ansiedlung zahlreicher Folgeindustrien bei wie dem Fahrzeugbau im Raum Detroit.

An der Küste zum Golf von Mexiko hat die Gewinnung von Erdöl und Erdgas sowohl auf US-amerikanischer als auch auf mexikanischer Seite die Ansiedlung von Raffinerien und Folgeindustrien (Chemie, Kunststoffe) initiiert, wobei der Schwerpunkt an der nördlichen Golfküste in Texas und Louisiana liegt. Auch im Binnenland der USA gibt es teils sehr große herkömmliche Lagerstätten von Erdöl und Erdgas, vor allem im Vorland der Rocky Mountains, den Great Plains, sowie in den südlichen Beckenlandschaften westlich der Rocky Mountains. Diese liegen häufig in Form von Ölschiefern (Texas, Oklahoma, Utah, Wyoming) oder Ölsanden vor (Alberta/Kanada) sowie in diffusen Lagerstätten, die durch Fracking-Technologien erst erreich- und nutzbar gemacht werden müssen (North und South Dakota, Alberta). Große Vorkommen anderer Energieträger wie Steinkohle gibt es in den Appalachen und den Rocky Mountains (besonders nordöstliches Wyoming). Uranerz gewinnt man im Norden von Saskatchewan/Kanada sowie in den US-amerikanischen Bundesstaaten Wyoming, South Dakota, New Mexico und Texas. Zunehmende Bedeutung gewinnt der Lithium-Bergbau in Nevada (USA) und Manitoba (Kanada), was die neuen Standorte der Batteriefertigung im Süden Kanadas, an der Ostküste der USA oder vereinzelt im Westen bzw. Süden der USA zumindest teilweise erklärt.

Landwirtschaft

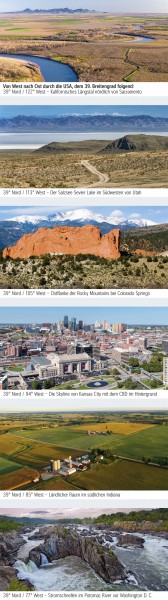

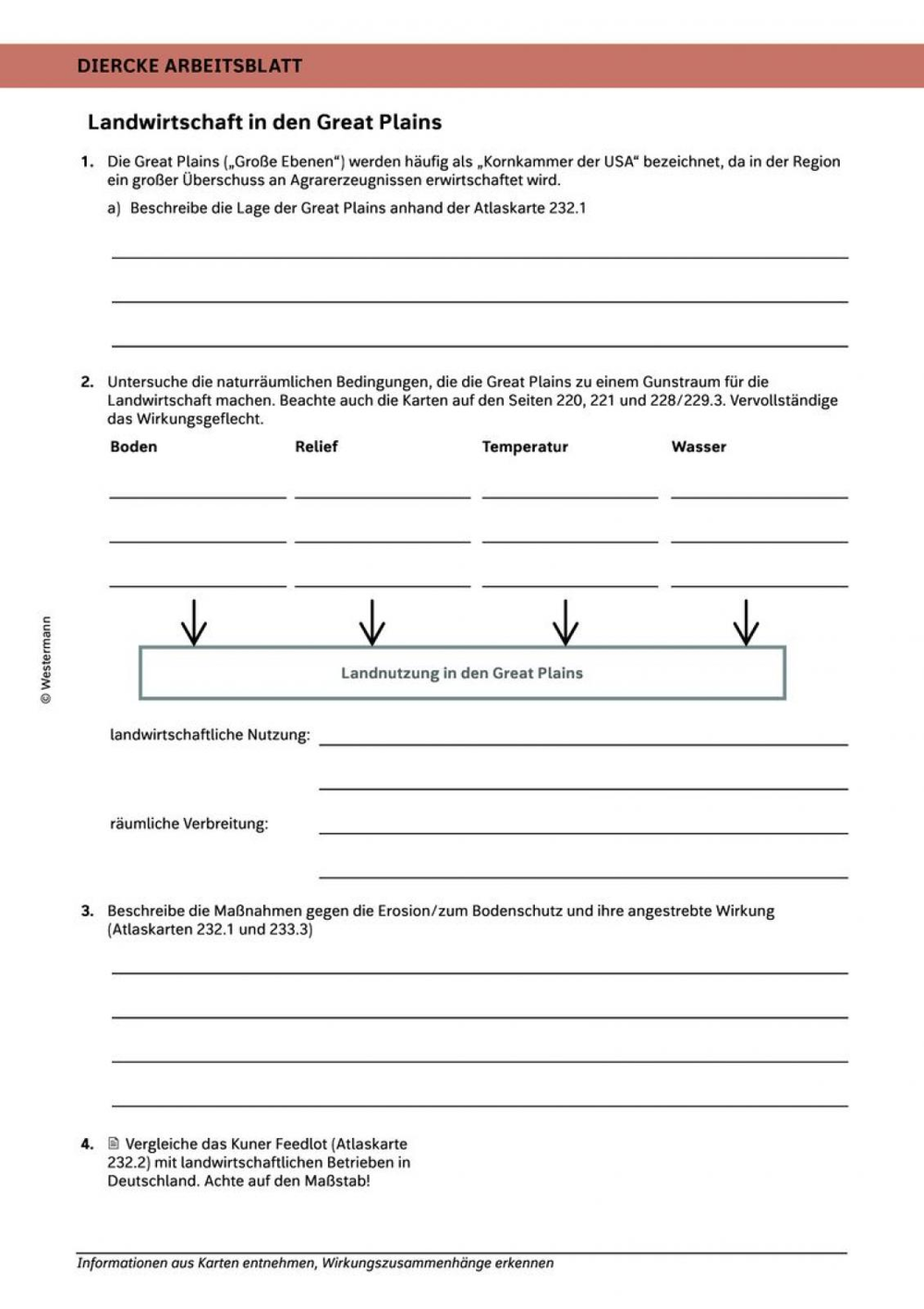

Für die Landwirtschaft bietet Nordamerika eine Vielzahl unterschiedlicher Standortbedingungen. Im Norden lassen die winterliche Kälte und die Kürze der Vegetationsperiode nur eine forstwirtschaftliche Nutzung zu (Kanadischer Schild, Labrador). Auch in den Gebirgen und Trockenräumen im Westen sowie Südwesten ist Landwirtschaft nur eingeschränkt möglich. Der Mittelwesten ist durch den Anbau von Mais und Sojabohnen gekennzeichnet (s. 142.1). Die Great Plains sind die „Kornkammer“ Nordamerikas. In klimatischen Gunsträumen wie Kalifornien und dem Südosten der USA ist der Anbau sehr unterschiedlicher landwirtschaftlicher Kulturen möglich. Hier bestimmt häufig die Verfügbarkeit von Wasser das landwirtschaftliche Potenzial. Bewässerung und sinkende Grundwasserspiegel stellen ein großes Problem dar. Durch die kapitalintensive, industrialisierte Landwirtschaft müssen jedoch auch hohe finanzielle Erträge angestrebt werden.

Die USA sind gemessen am Wert der im Jahr 2023 exportierten landwirtschaftlichen Produkte mit 171 Mrd. US-Dollar der mit Abstand größte Exporteur im Weltagrarhandel; Brasilien als zweitwichtigste Agrar-Exportnation kommt auf 147 Mrd. und die Niederlande auf 126 Mrd. US-Dollar. Bei den agrarischen Importen nimmt China mit 253 Mrd. US-Dollar den ersten Platz ein, vor den USA (196 Mrd.) und Deutschland (117 Mrd.). Insgesamt sind damit die USA die weltgrößte Agrarhandelsnation (367 Mrd. US-Dollar), vor China (333 Mrd.) und Deutschland (216 Mrd).

Die Industrieregionen im Norden

Hinsichtlich der räumlichen Verteilung der Industriestandorte lassen sich mehrere große Zentren unterscheiden, die zum Teil von den USA nach Kanada übergreifen.

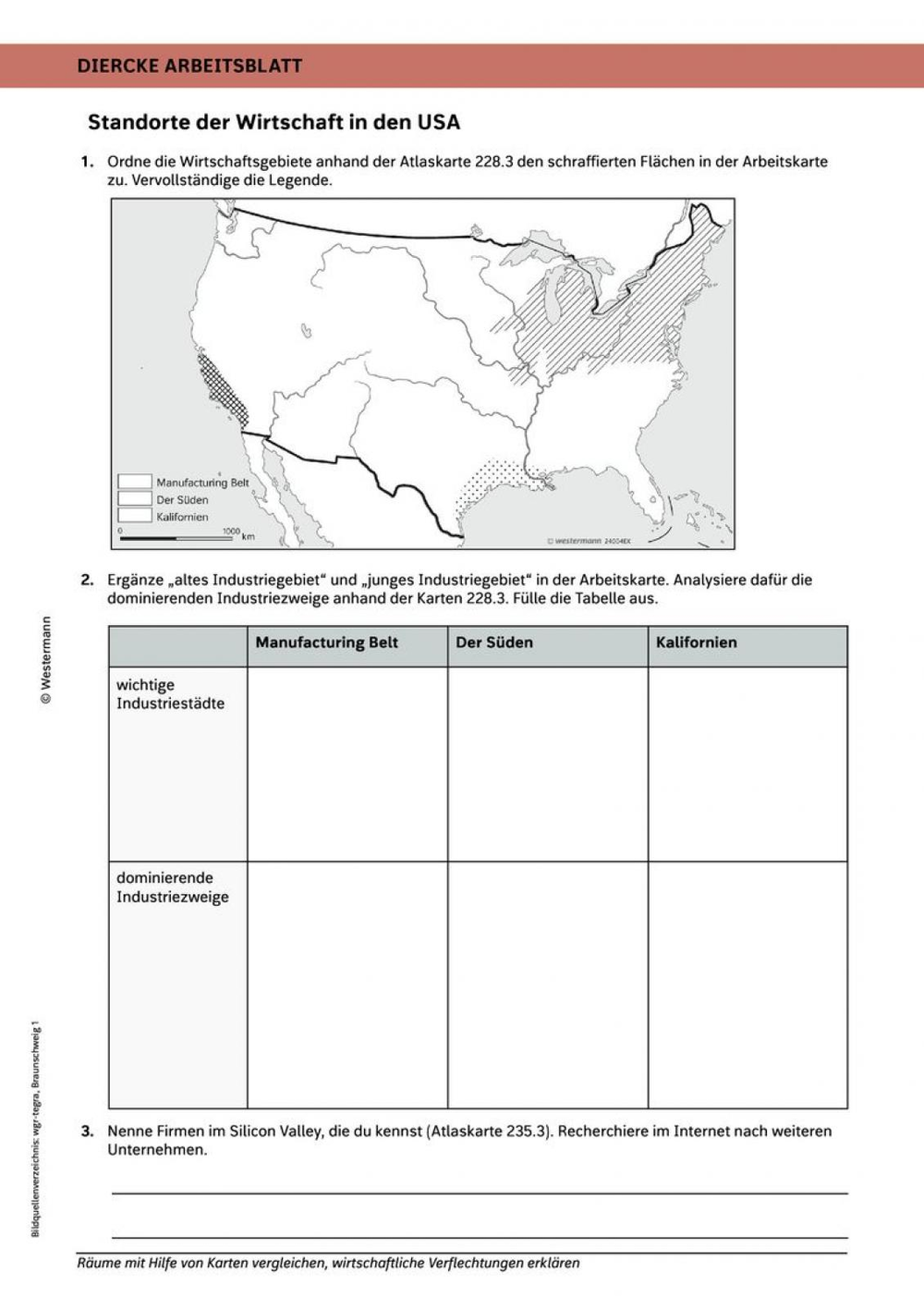

Die bedeutendste Industrieregion Nordamerikas war lange Zeit der Manufacturing Belt, der sich von Québec in Kanada bis zum nördlichen Mississippi um St. Louis erstreckt. Für seinen Aufstieg waren mehrere Gunstfaktoren ausschlaggebend. Zunächst entwickelte sich die Industrie im östlichen Teil, den Neuenglandstaaten, wobei die Lage an der Hauptschifffahrtsroute nach Europa und die Funktion des Gebietes als Haupteinfallstor für die Einwanderung eine wichtige Rolle spielten. Weitere Standortvorteile waren der Holzreichtum und die Verfügbarkeit von Wasserkraft. Später erfolgte die Ausweitung der Industrieregion nach Westen. Dabei bildeten die Agrarerzeugnisse aus dem Mittelwesten die Grundlage für die auch heute dort stark vertretene Nahrungs- und Genussmittelindustrie.

Die Montanindustrie des Manufacturing Belt gründete sich auf die Kohlevorkommen in den Appalachen und die Erze im oberen Ohio-Tal. Als die Erzlager dort erschöpft waren, wurde der Erzabbau in die Mesabi Range am Oberen See in Minnesota verlagert. Für mehrere Jahrzehnte war der Raum um Pittsburgh in Pennsylvania die „Stahlküche Amerikas“. Im Raum Detroit entstand mit Automobilindustrie und ihren Zulieferern ein wichtiger Abnehmer für den erzeugten Stahl.

Seit den 1970er-Jahren hat die Montanindustrie im Manufacturing Belt an Bedeutung eingebüßt, weil aufgrund technologischer Neuerungen und veränderter Rahmenbedingungen in der zunehmend globalisierten US-Wirtschaft die alten Standortvorteile weniger bedeutsam wurden. Neue Hütten- und Stahlwerke entstanden beispielsweise in Küstenlage, um Erze und Kohle günstig weltweit einkaufen zu können, oder Stahl bzw. Stahlerzeugnisse wurden gleich gänzlich günstig importiert, vor allem aus Ost- und Südasien. Für die Verbraucher wurden viele Produkte dadurch günstiger, für die Beschäftigten in den betroffenen Regionen hingegen bedeutete die Globalisierung der Montanindustrie oftmals den Verlust des Arbeitsplatzes. Der damit verbundene, allgemeine Niedergang hat dem Manufacturing Belt die Bezeichnung „Rostgürtel“ (Rust Belt) eingetragen. Dies muss jedoch differenziert betrachtet werden. Während bestimmte Standorte durch anhaltende Krisen gekennzeichnet sind, ist vielerorts durch gezielte Förderung der Infrastruktur, der Bildungs- und Forschungslandschaft sowie moderner Wirtschaftszweige (Biotechnologie, Elektronik) der Strukturwandel ehemaliger Altindustrieregionen hin zu zukunftsorientierten Branchen erfolgreich vollzogen worden. Teile des Nordostens, zum Beispiel die Region Boston, haben einen solchen Strukturwandel gar nicht vollziehen müssen – ihre Entwicklung ähnelt eher der des Silicon Valleys. Zur wirtschaftlichen Stärke des Nordostens trägt nicht zuletzt der starke Dienstleistungssektor bei, exemplarisch hierfür stehen New York und Washington.

Im pazifischen Nordwesten der USA bildet der Raum um Seattle und Vancouver einen industriellen Schwerpunkt (s. 146.1). Neben der nach wie vor bedeutsamen Holzindustrie hatte sich aufgrund der vorhandenen Wasserkraft die Aluminiumindustrie angesiedelt, an die sich wiederum der Flugzeugbau, vertreten etwa durch Boeing in Seattle, und andere Industrien als Großabnehmer angeschlossen haben. Einen großen Schwerpunkt bilden die Bereiche Elektronik/Elektrotechnik und Software, vertreten etwa durch Microsoft. Der Nordwesten profitiert ebenso wie Kalifornien vom stark angestiegenen transpazifischen Handel vor allem mit Ostasien, einer unmittelbaren Folge der Globalisierung. In Kanada hat sich im Raum Edmonton/Calgary auf der Basis der Erdöl- und Kohleverarbeitung und der chemischen Industrie ein größerer Industriestandort entwickelt.

Die Industrieregionen im Süden

Im Süden der USA fallen zunächst der Großraum Atlanta bzw. die südlichen Appalachen als industriell geprägte Region ins Auge. Dort hatten sich schon frühzeitig Industrieunternehmen aus den Bereichen Eisen- und Stahlerzeugung und Maschinenbau angesiedelt. Der Raum östlich der Appalachen entwickelte sich zu einem Schwerpunkt der Textilindustrie (auf der Basis von wasserkraftnutzenden Textilspinnereien, die Baumwolle aus den Südoststaaten der USA verarbeiteten). Heute konzentrieren sich in Atlanta moderne Wirtschaftsbranchen wie Flugzeugbau, Elektronik und Dienstleistungen.

Durch die erdölverarbeitende Industrie werden zum einen die Golfküste zwischen Corpus Christi im Westen und New Orleans im Osten und zum anderen der Raum Dallas / Fort Worth geprägt. Weitere Branchen sind der Flugzeug- und Schiffbau und die Elektronik. In New Mexico und in den südöstlichen Bundesstaaten Tennessee, Mississippi, Alabama und South Carolina sind seit den 1980er-Jahren zahlreiche neue Werke von US-amerikanischen und ausländischen Automobilherstellern entstanden. Auch die Atomindustrie ist hier heimisch, besonders in Oak Ridge (Tennessee), dem nationalen Forschungslabor zur Entwicklung der ersten Atombombe.

Eine bedeutsame Industrielandschaft hat sich außerdem in Kalifornien entwickelt. Schon 1906 siedelte sich die Flugzeugindustrie im Raum San Diego / Los Angeles an, ab 1913 auch die Filmindustrie (Hollywood). Von großer Bedeutung war und ist die Verarbeitung von Produkten aus der kalifornischen Landwirtschaft. Eine bedeutsame Teilregion, die sich durch Standorte der Luftfahrtindustrie und Elektronik sowie durch IT-Dienstleistungen auszeichnet, ist das südlich von San Francisco gelegene Silicon Valley um San Jose, das sich nach 1940 zu einer führenden technologischen Wirtschaftsregion entwickelt hat. Entscheidende Standortfaktoren waren hier zunächst der Aufbau militärischer Einrichtungen infolge des Pazifikkrieges gegen Japan ab 1940, die Ansiedlung der Flugzeugfirma Lockheed und die Eröffnung des Industrieparks der Universität von Stanford nach 1950 (Stanford Research Park). Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Stanford University und der Industrie entwickelte sich das Silicon Valley zu einem internationalen Zentrum innovativer Technologien mit zahlreichen neuen Firmen. Neben der Elektronik hat sich die Region als Standort marktbestimmender Global Player der Bereiche Kommunikationstechnologie, Software- und Internetdienstleistungen etabliert (z. B. Apple, Alphabet mit Google, Meta mit Facebook etc.).

Dienstleistung und Forschung

Die Karte weist verschiedene Großstädte als Dienstleistungszentren mit internationaler, also globaler Bedeutung aus. Diese Städte sind zumeist der Sitz großer Unternehmen, Banken oder Börsen; sie beherbergen aber auch Dienstleistungen ganz anderer Art, etwa international renommierte Universitäten und andere Forschungseinrichtungen oder weltbekannte Kliniken.

Von großer Bedeutung sind die Einrichtungen der Forschung und Anwendung von Hochtechnologie, beispielsweise die staatlichen Einrichtungen in Los Alamos (New Mexico), in Oak Ridge (Tennessee) oder in Kap Canaveral (Florida). Die enge Verbindung von Forschung und industrieller Anwendung hat neben dem Silicon Valley auch in Boston und im Research Triangle Park bei Durham in North Carolina, der auch als das „Silicon Valley des Ostens“ bezeichnet wird, zur Konzentration von technologieorientierten Unternehmen geführt. Nicht zuletzt haben Forschungsgelder des Verteidigungsministeriums, der NASA und der National Science Foundation die Spitzenforschung ermöglicht, die dann in der Industrie Anwendung findet.

Wirtschaftsmacht USA

Der Aufstieg der USA zu einer globalen Wirtschaftsmacht, der im ausgehenden 19. Jahrhundert begann, wurde durch eine ganze Reihe von Faktoren begünstigt. Eine wichtige Rolle spielten dabei sowohl die reichen Bodenschätze als auch die klimatische und landschaftliche Vielfalt. Das bislang stabile demokratische System und günstige Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Unternehmen wirkten sich ebenso förderlich aus wie die positive Einstellung der Amerikaner zu Arbeit und Erfolg. Zahlreiche bahnbrechende Erfindungen und der enge Verbund von Forschung, Industrie und Produktion sind als weitere Triebfedern des Erfolges zu nennen. Aktuell durchlaufen die USA jedoch eine Phase der politischen und wirtschaftlichen Umbrüche, die sich zum Teil gegen die genannten Standortvorteile wenden und versuchen, die USA aus der Globalisierung herauszulösen oder diese zumindest in andere Bahnen zu lenken.

Ein Beispiel ist die nordamerikanische Freihandelszone NAFTA (North American Free Trade Area) und ihre Nachfolgeabkommen USMCA, von der bedeutende wirtschaftliche Impulse ausgingen. Nachdem zwischen den USA und Kanada schon ab 1989 nahezu Zollfreiheit herrschte, wurde mit Inkrafttreten der NAFTA zum 1. Januar 1994 ein weiterer wichtiger Schritt zur Handelsliberalisierung zwischen den USA, Kanada und Mexiko vollzogen. Seitdem ist es zu einem überdurchschnittlichen Anstieg des Warenaustausches zwischen den beteiligten Ländern gekommen. Seit 2020 ist ein neues Abkommen zwischen den drei Staaten USA, Mexiko und Kanada in Kraft getreten, das den Namen United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) trägt. Es löste unter dem Druck des Präsidenten Donald Trump das NAFTA-Abkommen ab. Zahlreiche US-amerikanische Unternehmen haben Fertigungsstätten jenseits der mexikanischen Grenze errichtet, um Kostenvorteile zu nutzen und so den Weltmarkt beliefern zu können. In der sogenannten Maquiladora-Industrie in Mexiko werden angelieferte Vorprodukte zu Zwischen- oder Endprodukten verarbeitet. Wegen schlechter Arbeitsbedingungen und niedriger Löhne steht deren Produktionsstätten allerdings auch teilweise in der Kritik. Inwieweit US-Unternehmen die Vorteile solcher transnationalen Produktionsketten auch im Lichte sich andeutender Zollkonflikte zukünftig nutzen können und welche Auswirkungen diese auf die globalen Wirtschaftsvernetzungen haben, bleibt jedoch abzuwarten.