Überblick

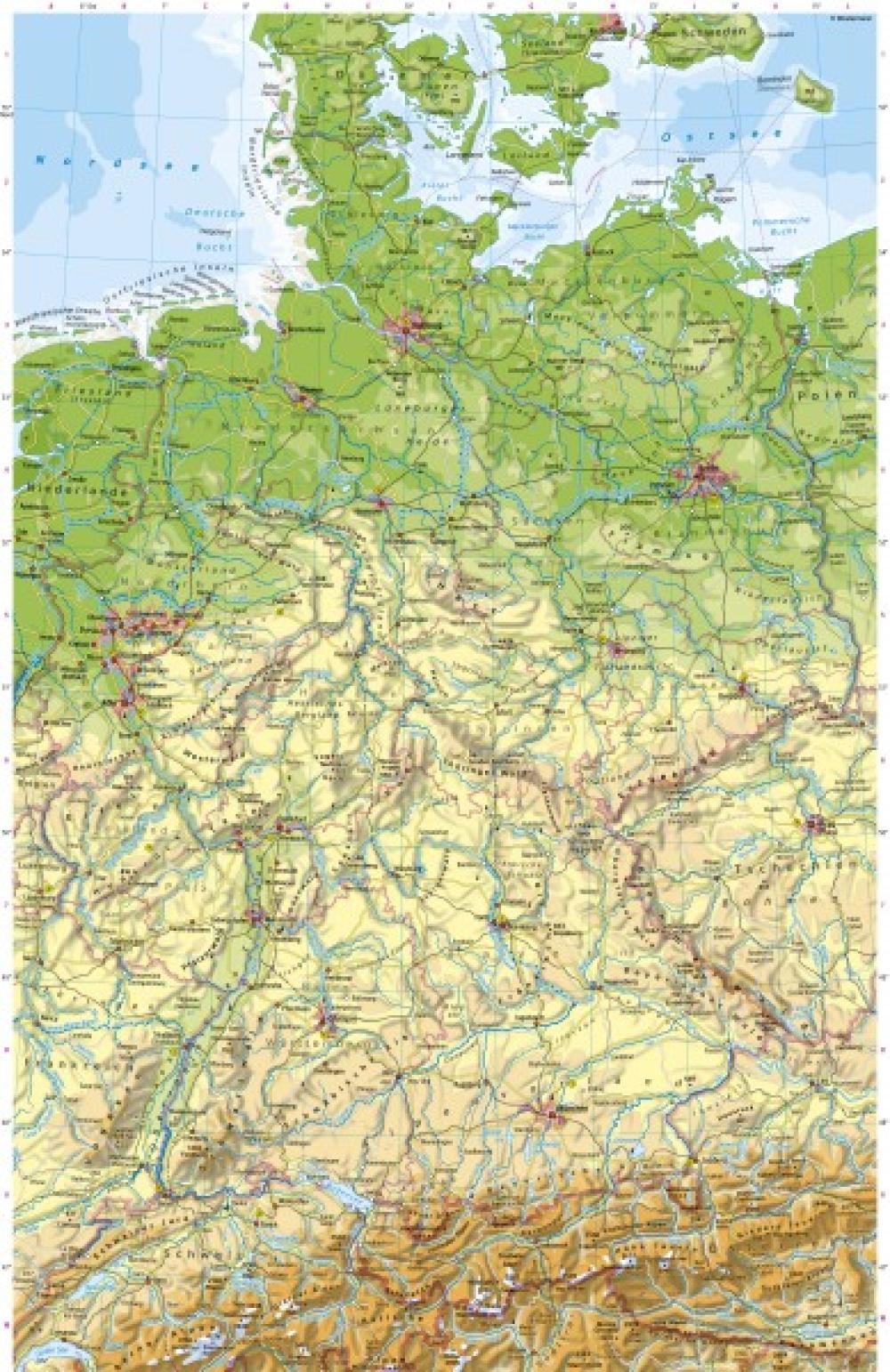

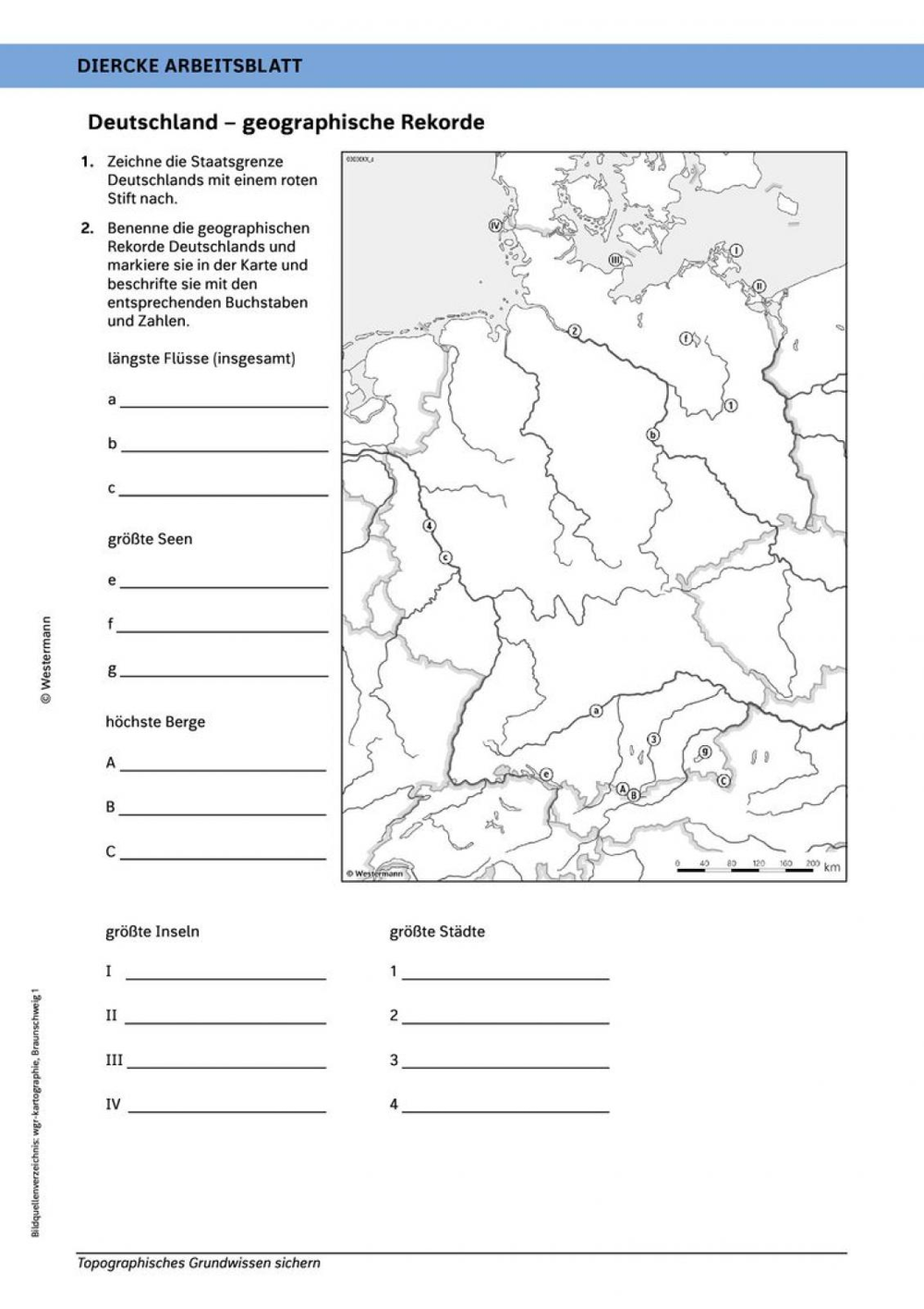

Das nördliche Deutschland hat Anteil an den Küstenlandschaften, dem während der letzten Eiszeiten glazial geprägten Tiefland und an den nördlichen Ausläufern der Mittelgebirgslandschaften.

Der mittlere Teil Deutschlands weist geologisch gesehen vier wesentliche Bestandteile auf: das variszische Grundgebirge, das Deckgebirge aus den Sedimenten des Zechsteins und des Erdmittelalters, die jungen vulkanischen Gesteine sowie die jungen Sedimente der Erdneuzeit. In Abhängigkeit von der tektonischen Entwicklung, der Beschaffenheit des Gesteins und dem Wechsel des Klimas wurden charakteristische Landschaften geformt.

Nord- und Ostseeküste

Zur Nordseeküste zählen die vorgelagerten Inseln, Halligen und Platen, das Watt, die Marschen und die großen Flussmündungen. Die Landschaft wurde geprägt durch die Senkung des Nordseebeckens seit dem Tertiär, die mehrfache Eisbedeckung im Quartär und den nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstieg. Im Kartenbild fallen zum einen Gebiete unterhalb des Meeresspiegels auf – etwa bei Emden (−2,3 m), Itzehoe (−3,5 m) und Brake (−0,3 m) –, zum anderen Landflächen mit veränderlicher Küstenlinie. Zu diesen „Sanden“ an der Nordseeküste zählen unter anderem Scharhörn, Trischen oder St. Peter Ording.

Die Ostseeküste umfasst sehr unterschiedliche Küstenformen mit Förden, Buchten, Ausgleichsküste, Bodden und Haff, die aber alle ihre Grundprägung während der Eiszeiten, vor allem der Weichseleiszeit, und durch den nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstieg erhalten haben. Die nacheiszeitliche Küstendynamik (z. B. die Exposition zu Meeresströmungen) hat wesentlich zur heutigen Gestalt der Küsten beigetragen.

Norddeutsches Tiefland

Die Landschaften des Norddeutschen Tieflandes zwischen der Küstenregion und der Mittelgebirgsschwelle wurden während der Eiszeiten geformt. Sie gehören entweder zum Jung- bzw. Altmoränengebiet oder zu den nur periglazial beeinflussten Landschaften des Tieflandes. Die Jungmoränengebiete wurden während der letzten Eiszeit, der Weichseleiszeit, glazial umgeformt. Sie lassen sich grob in Grund- und Endmoränen, Sander sowie Urstromtäler bzw. Schmelzwasserabflussrinnen gliedern. Sie sind, wie die zahlreichen Seen im Kartenbild zeigen, sehr gewässerreich. Wichtige Teillandschaften sind die Insel Rügen, die flachen vorpommerschen Niederungen, der Norddeutsche Landrücken mit der Mecklenburgischen Seenplatte und die vorgelagerten Niederungen der Elbe und ihrer Nebenflüsse.

Die Altmoränengebiete wurden vor allem während der älteren Saaleeiszeit glazial geformt und während der jüngeren Weichselkaltzeit periglazial überformt. Die ehemals frischen glazialen Formen wurden später abgetragen und eingeebnet. Die Altmoränengebiete sind mit Ausnahme der großen Flüsse gewässerarm und enthalten mancherorts Lössablagerungen. Zu den im Kartenbild gut erkennbaren Teillandschaften zählen der Südliche Landrücken (Lausitz, Fläming, Altmark, Lüneburger Heide), die Geestlandschaften an der Nordsee, die großen Flusstäler und die heute stark vermoorten westniedersächsischen Niederungen.

Mittelgebirgsschwelle

Die Hochschollen wurden stark herausgehoben und ihr Deckgebirge abgetragen, wodurch das Grundgebirge hervortrat. Heute prägen weiträumige Einebnungsflächen einen Teil dieser Hochschollen wie der Harz. Andere Hochschollen haben eher schmalere Gebirgskämme, etwa der Hunsrück. Auch das Fichtelgebirge und der Böhmerwald sind Hochschollen, sie bilden den Ostrand der Stufenlandschaften Süddeutschlands. Je nach ihrer Entstehung haben die Mittelgebirge markante Formen.

Die Tiefschollen wurden nicht so stark gehoben, zum Teil sanken sie sogar ab. Auf ihnen blieben die Sedimente des Deckgebirges weitgehend erhalten. Thüringer Becken und Wetterau sind typische Becken und Senken. Sie sind im Vergleich zu den Hochschollen reliefarm, ihre Ränder werden zum Teil durch Schichtstufen markiert.

Elbsandsteingebirge und Teile des Hessischen Berglandes sind hingegen Beispiele für stärker herausgehobene Tiefschollen, die Mittelgebirgscharakter haben; an manchen Stellen weisen sie einen markanten, gesteinsbedingten Formenschatz mit Spuren jüngerer vulkanischer Aktivitäten auf. Vogelsberg und Rhön etwa verdanken ihre Gestalt unter anderem auch vulkanischen Prozessen.

Ein weiteres auffälliges Merkmal ist die Wechselbeziehung zwischen Relief und Gewässernetz, die sich insbesondere am Verlauf des Rheins nachvollziehen lässt. Während der Fluss südlich von Mainz in einem breiten, weitgehend ebenen Tal verläuft, schneidet er nördlich von Mainz ein enges Flusstal mit Steilhängen in die Mittelgebirgsschwelle von Hunsrück bzw. Eifel im Westen und Taunus bzw. Westerwald im Osten. Viele Flüsse sind durch Regulierungen, Kanalisierungen oder Staustufen schiffbar gemacht worden. In den Mittelgebirgen liegen die meisten der deutschen Stauseen und Talsperren.

Süddeutsche Stufenlandschaften

Die Stufenlandschaften Süddeutschlands sind durch den Gegensatz von weit gespannten, verhältnismäßig reliefarmen Landschaften und markanten Stufen charakterisiert. Das Deckgebirge blieb auch hier erhalten. Häufig wechselnde, unterschiedlich widerständige Gesteine, sowie anhaltende Abtragungsprozesse haben das heutige Relief geprägt; ein Beispiel hierfür liefert die Fränkische Alb. Besonders auffällig sind die markanten Schichtstufen wie die Schwäbische Alb, die in die Fränkische Alb übergeht. Im Westen grenzt sie an den höhergelegenen Schwarzwald. In Teilen des Schwarzwaldes tritt das kristalline Grundgebirge zutage. Im Norden und im Westen ist das Deckgebirge erhalten.

Die Oberrheinische Tiefebene zwischen Basel und Mainz ist in der Karte besonders auffällig. Die stark nordsüdlich ausgerichtete Tiefebene folgt den tektonisch entstandenen Strukturen des Oberrheingrabens.

Alpenvorland

Als Alpenvorland wird in Deutschland der Raum zwischen dem nördlichen Alpenrand und einem Bogen aus Schwäbischer Alb, südlicher Fränkischer Alb und Bayerischem Wald bezeichnet. Diesem markanten, auch im Kartenbild leicht zu verfolgenden Bogen folgt im Wesentlichen auch der Lauf der Donau. Das Alpenvorland ist als Außenzone der Alpen ein Ablagerungsgebiet. Nur ein Teil des Alpenvorlandes war während der letzten Eiszeiten vergletschert. Gut erkennbar sind die großen Seen (wie beispielsweise der Bodensee), die Produkte der glazialen Formung sind. Die Lage der großen Seen markiert den Nordrand des Jungmoränengebietes, das sich auch in Österreich fortsetzt.

Im Kartenbild sind die Abdachung des Alpenvorlandes in Richtung Gäuboden und die Ausrichtung des Gewässernetzes auf die am Nordrand liegende Donau gut zu erkennen. Entlang der Flüsse fallen die Staustufenketten an Iller, Lech, Isar und Inn sowie am Rhein bis Basel auf, vielerorts sind auch Spuren der Flussregulierung deutlich sichtbar, etwa im Falle der rheinparallelen Kanäle zwischen Basel und Straßburg.

Alpen

Deutschland hat einen Anteil von 2,2 Prozent am Hochgebirge der Alpen. Die Alpen treten im Kartenbild durch die dunkelbraune Signatur hervor. Sie sind das Ergebnis intensiver Hebungsprozesse. Intensive Abtragung und glaziale Überformung gaben den Alpen ihr heutiges Aussehen. Innerhalb Deutschlands haben die Alpen den geringsten Anteil an den Großlandschaften. Die höchste Erhebung ist die 2 962 Meter hohe Zugspitze, die gleichzeitig der höchste Berg der Bundesrepublik ist.