Überblick

Trotz der ab 1958 einsetzenden Kohlekrise und der Stahlkrise ab 1975 ist das Rheinisch-Westfälische Industriegebiet nach wie vor die größte und am dichtesten besiedelte Industrielandschaft des europäischen Kontinents. Es ist im Wesentlichen identisch mit dem Verdichtungsraum Rhein-Ruhr. Um 1964 waren die Städte des eigentlichen Ruhrgebiets zwischen Duisburg im Westen und Dortmund im Osten bereits zu einer zusammenhängenden Stadtlandschaft zusammengewachsen. Das gesamte Gebiet erhielt seine Prägung während der Industrialisierung im späten 18. und im 19. Jahrhundert.

Die Industrialisierung des Gebietes an der unteren Ruhr im späten 18. und 19. Jahrhundert

Ausgangspunkte der industriellen Entwicklung waren der Abbau von Steinkohle und die Verhüttung von Erz zu Eisen. Der geregelte Kohleabbau begann 1766. Begünstigt wurde er durch den Ausbau der Ruhr zu einem Kohletransportweg in den Jahren 1776 bis 1780. Rund 90 Jahre lang dauerte die Blütezeit der Kohleschifffahrt auf der Ruhr, bis die neuen Eisenbahnen aufgrund ihrer Schnelligkeit und ihrer größeren Kapazitäten die Konkurrenz um den Kohletransport gewannen. 1870 wurde die Ruhrschifffahrt eingestellt.

Südlich der Linie Essen–Dortmund erreichen die von Kohleflözen durchsetzten geologischen Schichten die Erdoberfläche. Nördlich davon werden sie von einer immer mächtiger werdenden Schicht von Mergeln bedeckt. Um dort ein Bergwerk zu errichten, mussten die Deckschichten durchbrochen („durchteuft“) werden. Dies gelang erstmals zwischen 1832 und 1834 bei Essen. Entscheidend für die Entwicklung des Kohlebergbaus war die Lösung des Problems der Wasserhaltung mithilfe von Dampfmaschinen und Pumpen. Die erste Dampfmaschine wurde 1799 auf der Zeche „Vollmond“ in Bochum in Betrieb genommen.

Die Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet war eng mit den Namen Friedrich Krupp (1811 Gründung einer Gussstahlfabrik in Essen), Fritz Harkort (1826 Inbetriebnahme des ersten „Puddelofens“ in Wetter) und Franz Haniel (1830 Inbetriebnahme des ersten Walzwerks in Sterkrade) verbunden. Im Puddelverfahren wird Roheisen in Schmiedeeisen, später in Schmiedestahl umgewandelt. Eine weitere Wegmarke war die Errichtung des ersten mit Kokskohle betriebenen Hochofens 1849 in Mülheim. Zu dieser Zeit betrug der Anteil des Ruhrgebiets an der Roheisenerzeugung Deutschlands erst fünf Prozent. Zum entscheidenden Standortvorteil wurden dann die ergiebigen Kohlevorkommen, weil man zur Verhüttung von einer Tonne Eisenerz etwa zwei Tonnen Koks benötigte. Heute sind es nur noch 0,5 Tonnen. Durch die Entwicklung der Verhüttungstechnik, die Förderung der verkokbaren Fettkohle in Tiefbauzechen und die Transportleistung des neu entstehenden Eisenbahnnetzes waren die Voraussetzungen für den Aufstieg des Ruhrgebietes zum größten Industriegebiet des Kontinents gegeben.

Das Ruhrgebiet um 1964

1964 war das Ruhrgebiet am Beginn der Strukturanpassungen, die mit der Kohlekrise ab 1958 und der Stahlkrise ab 1975 einsetzten. Die Zahl der Beschäftigten in der Stahlindustrie war bis dahin auf ein Maximum von mehr als 420 000 Beschäftigten gestiegen, Anfang der 1990er-Jahre lag sie unter 200 000 und zu Beginn der 2020er-Jahre bei knapp 20 000. Die Produktion ging nicht in gleichem Maße zurück, sondern stieg bis Mitte der 1970er-Jahre während der Stahlkrise sogar noch an. Heute liegt sie etwa wieder auf dem Niveau von 1975. Die Zahl der Beschäftigten im Kohlebergbau lag Anfang der 1960er-Jahre noch bei rund 350 000, Anfang der 1990er-Jahre waren es bereits weniger als 100 000 und im Jahr 2018 wurde die letzte Steinkohlenzeche geschlossen (Prosper-Haniel in Bottrop) – das Ende der Steinkohlenförderung in Deutschland.

Im Vergleich zur Industrialisierungsphase im 19. Jahrhundert hatte sich bis in die frühen 1960er-Jahre bereits eine Nordwanderung sowie eine erste Standortkonzentration im Steinkohlenbergbau und der Eisen- und Stahlerzeugung vollzogen. Die Siedlungsflächen waren gegenüber dem 19. Jahrhundert stark gewachsen, die Infrastruktur wurde ausgebaut.

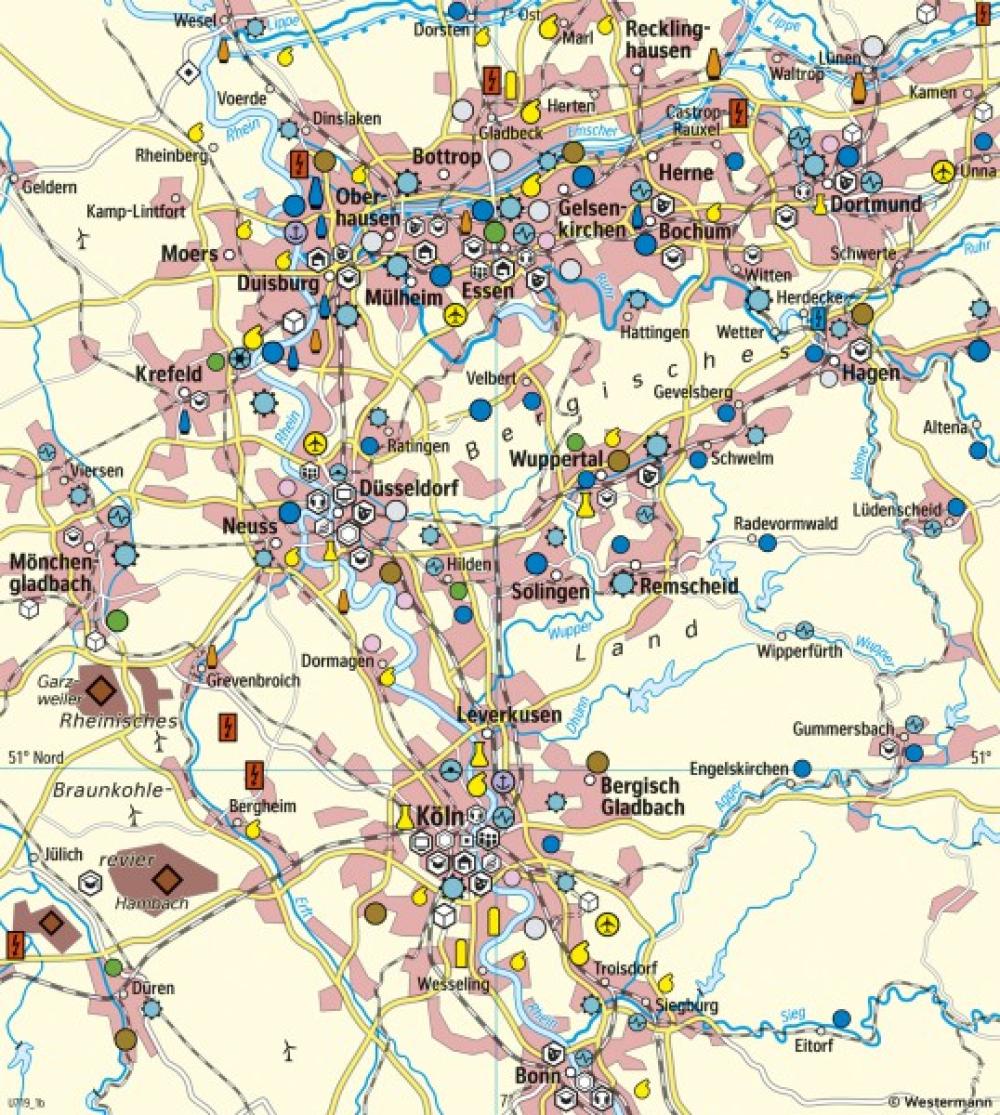

Betrachtet man die Wirtschaftsstandorte, so wird deutlich, dass eine einseitige Wirtschaftsstruktur bestand, die den Strukturwandel erschwert hat. Entlang von Ruhr und Emscher konzentrierten sich um 1964 Steinkohlenzechen, Eisenhüttenbetriebe und Stahlwerke. An sie knüpfte die metallverarbeitende Industrie an. Ihre Standorte lagen häufig noch im Süden des Ruhrgebiets, wo die Industrialisierung ihren Ausgang genommen hatte, von wo aus die Montanindustrie aber schon nach Norden abgewandert war.

Darüber hinaus gab es im Ruhrgebiet einige Standorte der zweiten Industrialisierungswelle, zum Beispiel der chemischen Industrie. Ihre Entwicklung ist u. a. den Pipelines zu den Seehäfen Rotterdam und Wilhelmshaven zu verdanken. Auffällig sind auch die zahlreichen Standorte von Wärmekraftwerken zur Stromerzeugung und Brikettfabriken für Heizzwecke in Gebäuden.

Das Rheinland um 1964

Auch das mittlere Rheinland weist um 1964 eine spezialisierte Industrielandschaft auf mit Zentren der Textilwirtschaft in Krefeld und Mönchengladbach, dem rheinischen Braunkohlenrevier entlang der Ville westlich vor Köln, der chemischen Industrie am Rhein (Henkel in Düsseldorf, Bayerwerke in Dormagen und Leverkusen, Raffinerien und Degussa- bzw. ROW-Werke in Köln-Godorf und Wesseling), der Papierindustrie in Düren und Bergisch Gladbach und den Dienstleistungszentren Düsseldorf (Landeshauptstadt, seinerzeit auch als „Schreibtisch des Ruhrgebiets“ bekannt), Köln (Einzelhandelsketten, Medien) und Bonn (seinerzeit Universitäts- und Bundeshauptstadt). Das bergische Städtedreieck (Wuppertal, Remscheid, Solingen) mit Barmen und Elberfeld im 1929 vereinigten „Wupper-Tal“ als Urzelle der Industrialisierung Deutschlands, wies bereits Mitte der 1960er-Jahre eine mannigfaltige Industriestruktur auf, da der Niedergang der hier vorherrschenden Textilindustrie (deutsches „Manchester“) bereits in der Zwischenkriegszeit allmählich einsetzte.

Die Metropolregion Rhein-Ruhr heute

Zwischen Bonn im Süden und Wesel im Norden, sowie zwischen Mönchengladbach im Westen und Hamm im Osten leben in der Metropolregion Rhein-Ruhr auf weniger als zwei Prozent der Fläche Deutschlands knapp 11 Mio. Menschen, die etwa 22 Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung erbringen. Natur- und kulturgeographische Leitlinien bestimmen das Kartenbild: die Rheinschiene (Bonn – Köln – Düsseldorf – Duisburg – Wesel), die Ruhrschiene (Duisburg – Essen – Dortmund) und die wirtschaftsgeschichtlich älteste Entwicklungslinie von Köln über Solingen und Wuppertal nach Hagen und weiter ins östliche Ruhrgebiet. Diesen drei Linien folgte und folgt auch heute die Industrie-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Im Kontrast dazu stehen die eher ländlich geprägten Gebiete des Bergischen Landes und des westlichen Sauerlandes, wo die Siedlungs- und Industrieentwicklung in der Regel eher punktuell ist oder kurvenreich den Flusstälern folgt. Einen Gegenpol zum Ruhrgebiet bilden auch die Räume westlich und östlich des Niederrheins mit ihren fruchtbaren und intensiv landwirtschaftlich genutzten Böden sowie die Ausläufer der Münsterländer Bucht im Norden und Nordosten des Ruhrgebiets.

Die wirtschaftliche Konzentration und ihre Folgen

Die Rhein-Ruhr-Region ist bei der industriellen Wertschöpfung in Deutschland in einigen Bereichen dominierend, u. a. beim Abbau von Braunkohle im linksrheinischen Revier zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach. Auch in vielen anderen Sektoren wie der Metallverarbeitung, dem Maschinenbau, der Chemie, der Elektrotechnik sowie in der verbraucherorientierten Textil- und Nahrungsmittelindustrie ist die Region überproportional beteiligt. Sie trägt aber auch die negativen Folgen der Konzentration von Industrie und Siedlung, die sich zum Beispiel im allgemeinen Landschaftsverbrauch für Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsflächen manifestiert.

Der Ausstieg aus dem Steinkohlenbergbau

Während die Rheinschiene in der Nachkriegszeit in Bereichen wie der Chemie- und Kunststoffindustrie eine relativ kontinuierliche Entwicklung erlebte, musste sich das Ruhrgebiet infolge der Konzentration auf Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einem tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandel stellen. Dieser Anpassungsprozess dauert bis heute an, weil die einstigen Schlüsselindustrien, Steinkohlenbergbau und Stahlerzeugung, weiter an Bedeutung verloren oder ganz aufgegeben wurden.

Während die weltweite Steinkohlenproduktion in den letzten sechs Jahrzehnten stark angestiegen ist, nahm der Anteil der Ruhrgebietskohle an der Weltproduktion drastisch ab: Wurden 1955 noch etwa acht Prozent im Ruhrgebiet gefördert, waren es 2014 nur noch 0,1 Prozent. Da für die Aufrechterhaltung des Steinkohlenbergbaus im gleichen Zeitraum weit über 100 Mrd. Euro an Subventionsgeldern seitens des Bundes und des Landes NRW aufgebracht werden mussten, wurde 2006 von der Bundesregierung der endgültige Ausstieg aus der Subventionierung des Steinkohlenbergbaus bis 2018 beschlossen. Damit begann der allmähliche Ausstieg aus dem Steinkohlenbergbau in Deutschland. Rund 15 000 Beschäftigte waren von den Maßnahmen betroffen und mussten sozialverträglich entschädigt bzw. umgeschult werden. 2015 endete die Steinkohleförderung in Marl, 2018 in Ibbenbüren. Das letzte Steinkohlebergwerk in Bottrop wurde am 21. Dezember 2018 geschlossen.

Von den ehemals rund 30 Kokereien zur Erzeugung von Koks und Kokereigas blieben nur noch drei in Bottrop und Duisburg erhalten. In Dortmund hat die Westfalenhütte ihren letzten Hochofen 2001 stillgelegt. Damit verbleiben nur in Duisburg drei Hüttenwerke.

Der Strukturwandel im Ruhrgebiet

Während im Ruhrgebiet allein zwischen 1980 und 2000 rund 500 000 Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe verloren gingen, wurden im Dienstleistungssektor kontinuierlich Zuwächse verzeichnet. Gegenwärtig sind mehr als 80 Prozent im tertiären Sektor tätig.

Zwar ist die Diversifizierung der Industrie durch Betriebe der Elektronik und der IT-Branche vorangekommen, doch Unternehmen wie ThyssenKrupp in Duisburg und Essen, Bayer in Leverkusen und Ford in Köln haben stark rationalisiert und teilweise auch ihre Belegschaft im Produktionsbereich reduziert. Die Opel-Werke und das Nokia-Werk Bochum schlossen ganz.

Dagegen expandieren Klein- und Mittelbetriebe. Seit 2000 konnte der Regionalverband Ruhr zahlreiche Existenzgründungen in Bereichen wie der Energie-, Umwelt-, Informations- und Kommunikationstechnik, der Medizin, der Mikroelektronik, der Logistik und Werkstofftechnologie registrieren.

Eine wichtige Weichenstellung auf dem Weg vom Industrie- zum Wissensstandort war die Gründung neuer Technologiezentren und Forschungsstandorte. Neben den Hochschulen in Köln, Düsseldorf und Wuppertal wurden im Ruhrgebiet ab 1961 sechs Universitäten gegründet – Bochum, Dortmund, Essen, Duisburg (beide fusionierten 2003 zur Universität Duisburg-Essen), dazu die Fernuniversität Hagen sowie die Privatuniversität Witten/Herdecke. Damit ist die Rhein-Ruhr-Region die dichteste Hochschullandschaft Deutschlands. Mit ihren zahlreichen Sprech-, Musik- und Tanzbühnen, Kulturfestivals, einer großen Zahl von Museen und einer breit gefächerten Medienlandschaft ist sie zudem auch eine der bedeutendsten Kulturregionen der Welt.

In den letzten 30 Jahren wurde viel Geld investiert, um stillgelegte Berg- und Stahlwerke als Industriedenkmäler zu erhalten oder einer neuen Nutzung zuzuführen. Mittlerweile 57 Zeugnisse der industriekulturellen Vergangenheit des Ruhrgebietes bilden die „Route der Industriekultur“. In der Gaskraftzentrale eines ehemaligen Bochumer Stahlwerks entstand mit der „Jahrhunderthalle Bochum“ ein kultureller Veranstaltungsort von überregionaler Bedeutung, auf dem Gelände der Hütte Duisburg-Meiderich wurde der Landschaftspark Duisburg-Nord entwickelt. Der Gasometer in Oberhausen dient heute als Ausstellungshalle. Der Industriekomplex Zollverein Essen beispielsweise, ist seit 2002 Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Unter dem Stichwort „Ruhr.2010” präsentierte sich das Ruhrgebiet 2010 als Europäische Kulturhauptstadt. Den Weg für diese Entwicklung ebnete als gemeinsames „grünes Band“ der Emscher Landschaftspark.