Überblick

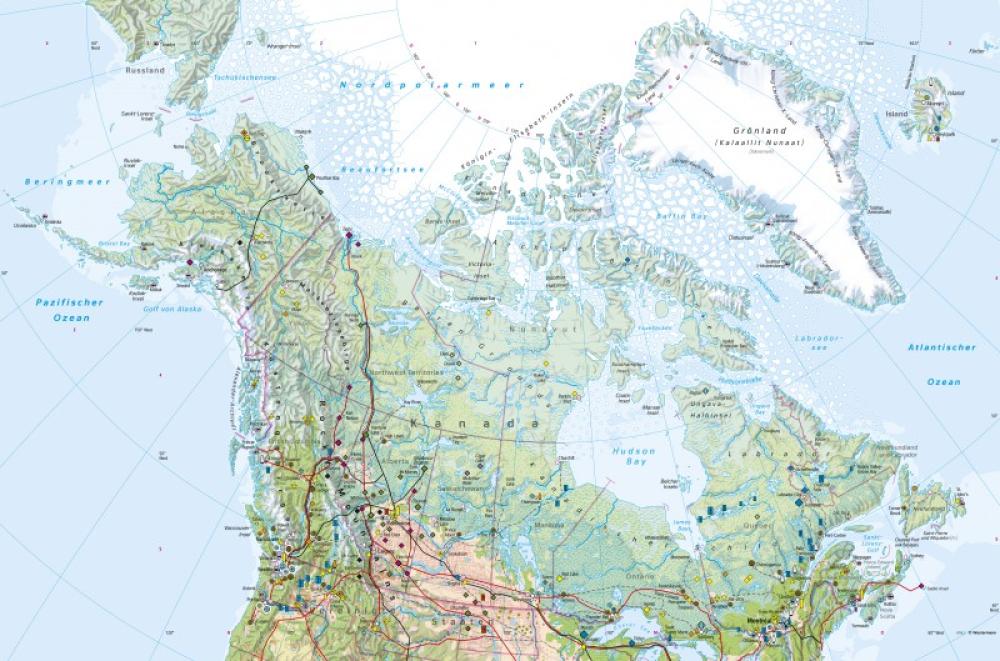

Kanada nimmt mit einer Fläche von nahezu 10 Millionen Quadratkilometern den nördlichen Teil Nordamerikas überwiegend ein. Im Westen befindet sich der US-amerikanische Bundesstaat Alaska (gut 1,7 Mio. km2). Im Osten liegt Grönland als mit Dänemark verbundene größte Insel der Erde (knapp 2,2 Mio. km2). Ein Teil der dargestellten Gebiete erstreckt sich über den nördlichen Polarkreis bis zum Nordpol. Aufgrund der nördlichen Lage und der dort herrschenden klimatischen Bedingungen konzentrieren sich die besiedelten und wirtschaftlich erschlossenen Gebiete auf den südlichen Teil Kanadas etwa bis zum 60. Breitengrad. Nördlich davon sind hingegen nur sehr vereinzelt Siedlungen und Wirtschaftsstandorte zu finden.

Landwirtschaft und Bodenbedeckung

Amerika nimmt nördlich des 60. Breitengrades seine maximale Ost-West-Erstreckung ein, fast 150 Längengrade. Aufgrund fehlender Gebirgsbarrieren können arktische Luftmassen bis tief in den Süden vorstoßen, die Kontinentalität der enormen Landmasse verstärkt dies noch. Aufgrund dieser klimatischen Bedingungen kann im nördlichen Nordamerika kaum und nur im südlichen Teil Landwirtschaft betrieben werden und so erklärt sich auch die extrem dünne Besiedlung des hohen Nordens.

Die in Grönland lebenden Inuit konnten sich über Jahrhunderte mit der Jagd von Robben, Walen, Eisbären, Rentieren und kleineren Säugetieren ein Überleben sichern. Der Fischfang spielte eher eine untergeordnete Rolle und entwickelte sich erst im letzten Jahrhundert. Heute sind Fische und Krabben die Hauptexportprodukte Grönlands. Land- und Viehwirtschaft findet in geringem Umfang nur im äußersten Süden statt (Kartoffeln und Gemüse sowie Schafe und Rentiere).

Alaska und der Norden Kanadas sind neben großflächigen Bedeckungen von Meer- und Inlandeis durch Tundren, Waldtundren sowie unterschiedliche Nadelwälder geprägt. Laub- und Mischwälder stehen in den südlichen Küstenregionen und um die Großen Seen. Ausgedehnte Moore und Sümpfe oder Gebirgsregionen machen eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung unmöglich. Die Forstwirtschaft hingegen stellt im mittleren bis südlichen Bereich Kanadas ein starkes wirtschaftliches Standbein dar. Östlich der Rocky Mountains bis etwa zu den Großen Seen wird in den nördlichen Great Plains, dem südwestlichen Kanada, Ackerbau betrieben, wobei Weizenanbau im Vordergrund steht. Eine kleinere Ackerbauregion ist ebenfalls am St.-Lorenz-Strom zwischen Ottawa und Quebec vorhanden, sowie besonders intensiv nördlich des Eriesees und Ontariosees (s. 154.1).

Energie, Verkehrswege und Tourismus

Mehr als die Hälfte der Stromgewinnung Kanadas konzentriert sich auf die Nutzung der Wasserkraft mit Kraftwerken (knapp 62 %), die insbesondere im Osten Kanadas (St.-Lorenz-Strom, Québec und Labrador) sowie in den Rocky Mountains und um die Hudson Bay zu finden sind. Die großen Vorkommen an Erdöl, Erdgas und Kohle haben auch zur Errichtung einiger Wärmekraftwerke geführt, die rund 17 % des Stroms bereitstellen. Insgesamt 13 % der Elektrizität werden mit 16 Kernkraftwerken in der Provinz Ontario und zweien in New Brunswick erzeugt. Weitere 8 % erbringen erneuerbare Energien. Kanada hatte 2021 einen der höchsten Stromverbrauchswerte pro Kopf weltweit (13 800 kWh, im Vergleich dazu in der EU 5650 kWh). Der gesamte Energieverbrauch war 2023 mit 3652 Terrawattstunden ebenfalls sehr hoch (Deutschland 2984 TWh), pro Kopf betrug er rund 93 Megawattstunden (in Deutschland gut 35 MWh; s. 183.4). Die CO2-Emmissionen sind dementsprechend hoch, sie lagen 2023 bei 14,2 Tonnen pro Kopf, in Deutschland hingegen bei 7,2 Tonnen, in China bei 8,4 Tonnen und in den bei USA 14,5 Tonnen pro Kopf (s. 183.3).

Die natürlichen Bedingungen mit extremem Frost und Dauerfrostböden im hohen Norden erschweren den Straßen- und Schienenbau und somit den landgebundenen Verkehr. Es besteht ein längeres und dichteres Straßenverkehrsnetz an den Küsten und im Süden, auch der Schienenverkehr konzentriert sich eher auf die südlichen Regionen Kanadas. Viele Siedlungen im Norden sind hingegen nur mit dem Boot oder Flugzeug erreichbar, da bis auf wenige Stichstraßen oder -bahnen hierhin keine Verkehrswege reichen. Der internationale Frachttransport wird über die Häfen der größeren Städte im Süden abgewickelt wie Vancouver an der Pazifikküste (dem größten Hafen Kanadas, s. 146.1), sowie Halifax, Québec und weitere Häfen der atlantischen Küstenregionen. Der nationale Frachttransport wird über die Straßen- und Schienenverkehrswege, über Pipelines und die Schifffahrt auf dem St.-Lorenz-Strom und den Großen Seen abgewickelt.

Im Bereich des Tourismus hat die Kreuzschifffahrt besonders an der pazifischen Westküste an Bedeutung zugenommen. Hier befinden sich im Hinterland im Küstengebirge und den Rocky Mountains auch einige bedeutende Wintersportorte, z. B. Whistler, das gemeinsam mit Vancouver Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2010 war und mit über 2 Millionen Besuchern jährlich, überwiegend aus den USA und Kanada, mit den großen Wintersportorten in den Alpen vergleichbar ist.

Bergbau

Nordamerika ist reich an Bodenschätzen, die Förderbedingungen sind aufgrund der klimatischen Verhältnisse jedoch sehr unterschiedlich. Kanada ist weltweit führend in der Produktion von Zink, Uran, Kaliumcarbonat, Kadmium, Schwefel und Nickel. Große internationale Bedeutung hat das Land beim Abbau von Aluminium, Titan, Kobalt, Molybdän, Gold und Blei. Im Vorland der Rocky Mountains befinden sich außerdem große Erdgas- und Erdöllagerstätten, die jedoch teilweise als Ölsande vorliegen, was den Abbau und die anschließende Rohölgewinnung sehr energie- und wasserintensiv macht. Etwa 80 Prozent der geförderten Rohstoffe werden in die USA exportiert.

Auch in Grönland gibt es zahlreiche Rohstoffe und Edelsteinvorkommen. Der Abbau von Kohle wurde bis in die 1970er-Jahre gefördert. Politische Debatten und Interessenskonflikte werden um das große Vorkommen an Uran und Seltenen Erden bei Narsaq im Süden der Insel ausgetragen.

Alaska hingegen profitiert von größeren Erdöl- und Erdgasvorkommen, ebenso Steinkohle. Der Abbau von Gold, Kupfer, Silber, Blei, Zinn und Eisen trägt neben den Exporten der Fischerei zu den Erträgen bei.

Industrie

Während Grönland und Alaska vom Fischfang profitieren und in allen nördlichen Regionen der Kreuzfahrttourismus an Bedeutung gewinnt, ist Kanada besonders im Süden ein hoch entwickeltes Industrieland mit vielseitiger Industrie, die sich vor allem mit dem Reichtum an Bodenschätzen, an Holz und Wasserkraft entwickelt hat. Deshalb ist die Holz-, Zellstoff- und Papierindustrie auch ein bedeutender Wirtschaftszweig, ebenso auch in Alaska.

Für die Umwelt besonders folgenreich ist die Erdöl- und Erdgasförderung in der Provinz Alberta durch Fracking-Technologien und den Abbau der Ölsande bei Fort McMurray. In diesem Zusammenhang ist auch die chemische Industrie in Edmonton wie auch im Großraum Montreal bedeutsam. Eine aktuelle Entwicklung ist der Aufbau von Standorten zur Batteriefertigung im Südosten und im Raum Edmonton. Im Südwesten der Provinz British Columbia wird Kupfer gefördert und verarbeitet. Die Synergien im grenzüberschreitenden Ballungs- und Wirtschaftsraum Seattle–Vancouver führten zur Ausbildung von Schwerpunkten u. a. in der Elektro- und IT-Industrie.

Das industrielle Zentrum Kanadas ist jedoch im Südosten durch die Aluminium- und Buntmetallverhüttung wie auch in kleinerem Umfang durch die Eisen- und Stahlindustrie ausgeprägt. Optik und Photonik haben neben dem Flugzeugbau in Montréal an Bedeutung gewonnen. Parallel zur abnehmenden Bedeutung der Automobilindustrie hat sich die Hightech-Industrie etabliert. Ein bedeutender Wirtschaftsraum, Toronto, ist am unteren Kartenrand nicht mehr enthalten, siehe dazu Karte 154.1.

Wirtschaftliche Entwicklung und Umweltprobleme

Die Wirtschaft und Entwicklung Kanadas ist als weltweit führend einzuschätzen. Niedrige Unternehmenssteuern, stabile politische Umstände und Handelsfreiheiten bieten Unternehmen gute Voraussetzungen für ihre wirtschaftlichen Aktivitäten.

Die Bodenschätze bringen dem nördlichen Teil Nordamerikas wirtschaftlichen Reichtum, allerdings führen sie auch zu Umweltproblemen, von denen insbesondere indigene Bevölkerungsgruppen in ihren natürlichen Lebensräumen betroffen sind. In den nördlichen Regionen sind also die Auswirkungen der Lebensführung der mittleren Breiten auf die Umwelt besonders intensiv zu spüren. Das reicht vom arktischen Smog über Müll in den Meeren, intensivierten Schiffsverkehr verbunden mit einem größeren Risiko zu Ölaustritten bis zum Abfackeln von Gas sowie der Förderung von Ölsanden und dem Fracking. Giftige Chemikalien, die aus dem Bergbau, der Metall- oder Zementproduktion verursacht werden, reichern sich in Gewässern und in den Fettschichten der arktischen Tiere an, was ihre Gesundheit und Resilienz schädigt und somit auch die derjenigen vorwiegend indigenen Menschen, die von und mit ihnen leben. Der im hohen, arktischen Norden spürbar einsetzende Klimawandel mit früher und stärker abtauenden Eis- und Schneemassen sowie auftauenden Permafrostböden, schafft weitere Probleme wie z. B. die Freisetzung gebundener anthropogen verursachter Schadstoffe oder natürlicher Methan- und CO2-Depots.

Die wirtschaftliche Nutzung der nördlichen Regionen bleibt weiter umstritten und ist im Zusammenhang mit dem zunehmenden geopolitischen Interesse an der Arktis ein größeres Thema. Die mögliche Öffnung der Nordwestpassage mit zunehmendem Schiffsverkehr, das nördliche Ausweichen des industriellen Fischfangs sowie der mögliche, aktuell noch eher unrentabel Abbau weiterer Bodenschätze, werden bedingt durch den schnell voranschreitenden Klimawandel und seine Folgen im hohen Norden sicherlich attraktiver.