Überblick

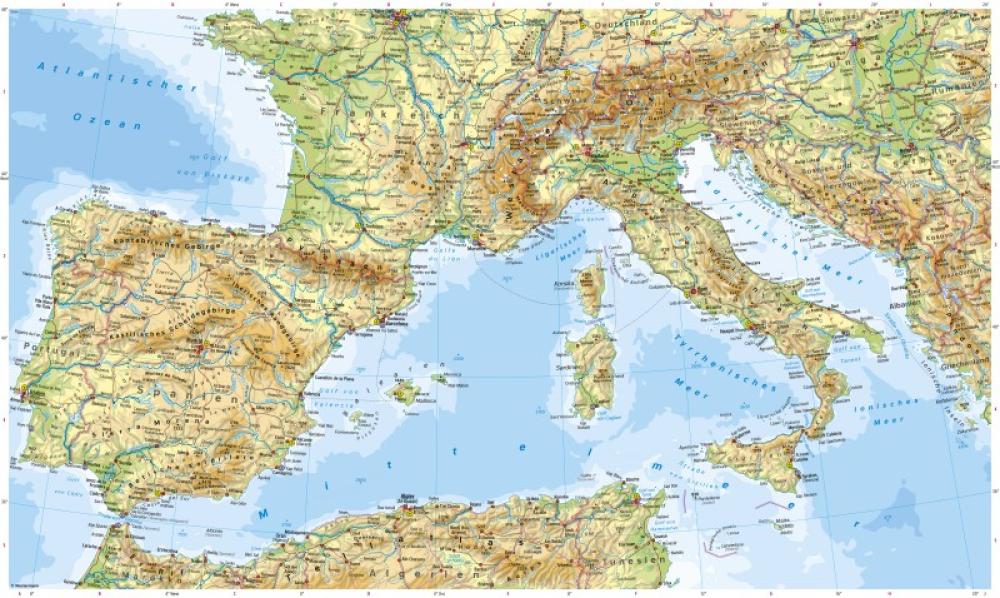

Der südwestliche Mittelmeerraum wird durch das Nebeneinander von Hochgebirgen und dem Mittelmeer einschließlich seiner Inseln bestimmt.

Gebirge

Die älteren Gebirge entstanden während der variskischen Gebirgsbildung. Dazu gehören das Zentralmassiv, der Kern der Iberischen Halbinsel und das Hochland der Schotts. Unter der variskischen Gebirgsbildung versteht man die Entstehung von Gebirgen im mittleren Erdaltertum (Erdaltzeit) vor etwa 400 bis 350 Millionen Jahren. Die damals entstandenen Hochgebirge wurden zwischenzeitlich weitestgehend wieder abgetragen. Mit ihnen eng verbunden sind die jüngeren Gebirge wie die Kordilleren, Pyrenäen, Alpen, Apenninen, Er-Rif (in Marokko) und das Atlasgebirge (Tellatlas in Algerien). Die Gebirge wurden während der alpidischen Gebirgsbildung aufgefaltet.

Inseln und Ebenen

Zwischen den europäischen und den nordafrikanischen Gebirgen liegt das Mittelmeer, dessen Inseln ebenfalls dem Zeitraum der alpidischen Gebirgsbildung zuzuordnen sind. Die Mittelmeerinseln weisen zum Teil aktiven Vulkanismus und einige schwere Erdbeben auf (z. B. Sizilien), was auf eine aktive Tektonik (Bewegungen in der Erdkruste) hindeutet. Zwischen den Gebirgen liegen große Ebenen (Po), Gräben (Rhône), Täler (Ebro) oder weitgespannte Becken (Kastilien). Sie sind von besonderer Bedeutung für Besiedlung und Wirtschaft, da sie sehr fruchtbar und leicht zu bestellen sind. Gleiches gilt für die mehr oder weniger breiten Küstensäume.

Iberische Halbinsel (Spanien und Portugal)

Die Iberische Halbinsel liegt im äußersten Südwesten Europas ist geprägt vom Kontrast zwischen den gebirgigen Landschaften einerseits und dem Atlantik im Westen und Mittelmeer im Osten mit seinen Inseln und schmalen Küstenstreifen andererseits. Politisch wird die Iberische Halbinsel von den großen Staaten Spanien und Portugal, dem Zwergstaat Andorra sowie dem britischen Überseegebiet Gibraltar eingenommen. Melilla und Ceuta bilden spanische Exklaven in Nordafrika.

Das Zentrum der 583 000 km2 großen Halbinsel besteht aus den weiten Hochflächen der Meseta. Das Kastilische Scheidegebirge gliedert die Hochflächen in die Nordmeseta (mit Altkastilien und León) und die Südmeseta (mit Neukastilien und Extremadura). Umgeben wird die Meseta von randschwellenartigen Gebirgszügen: Im Westen erhebt sich das mittelportugiesische Bergland (Serra da Estrela) und im Norden das Kantabrische Gebirge, das mit dem Torre de Cerredo 2 648 Meter erreicht. Im Nordosten grenzt die Meseta an das Iberische Randgebirge, im Osten an die Serranía de Cuenca, im Südosten an die 1 796 Meter hohe Sierra de Alcaraz und im Süden an die Sierra Morena.

Um dieses Zentrum der Iberischen Halbinsel liegen drei große Schwemmlandbecken: Das Becken des Ebro im Nordosten, das des Guadalquivir im Südwesten und das des Tejo im Westen.

Im äußersten Nordosten und Südosten der Iberischen Halbinsel erheben sich die beiden höchsten und zugleich jüngsten Gebirge (alpidische Gebirgsbildung) der Halbinsel: Die Pyrenäen an der Grenze zu Frankreich, die im Aneto (3 404 m) ihren höchsten Gipfel erreichen, und die Betische Kordillere im Südosten, die im Mulhacén in der Sierra Nevada mit 3 478 Meter Höhe den höchsten Gipfel des spanischen Festlandes bildet.

Die Randgebirge der Iberischen Halbinsel fallen an den Küsten im Norden, Osten und Süden steil zum Meer ab, im Westen ist ihnen dagegen flacheres Hügelland vorgelagert. Die atlantische Nordwestküste gliedert sich durch tief in das Land eindringende Rias. Die Mittelmeerküste im Osten baut sich dagegen durch eine Abfolge weiter Küstenbögen auf. Der Ebro bildet ein großes Mündungsdelta in das Mittelmeer. Am Kap Palos bei Cartagena schottet die Nehrung La Manga das Mar Menor, Europas größte Salzwasserlagune, vom Meer ab.

Die meisten Flüsse der Iberischen Halbinsel weisen eine unregelmäßige Wasserführung auf. Es gibt zahlreiche Stauseen und Speicherbecken, Dämme und Kanäle. Sie speisen unter anderem die landwirtschaftlichen Bewässerungssysteme der Küstenregionen am Mittelmeer, ermöglichen aber auch Nutzung der Küsten durch den Massentourismus. Dafür findet ein Wassertransport aus dem niederschlagsreichen Nordwesten und Norden über das Zentrum in den niederschlagsarmen Süden und Südosten statt. Dieser für Spanien wichtige Ausgleich ist durch eine erhöhte Niederschlagsvariabilität infolge von Klimawandelveränderungen jedoch zunehmend gefährdet.

In der Straße von Gibraltar ist die Distanz zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Festland am geringsten, nur 14 Kilometer an der engsten Stelle. Die durch starke Strömungen gekennzeichnete Meerenge ist eine der verkehrsreichsten Schifffahrtspassagen der Welt.

Die Besiedlungsgeschichte des südwestlichen Mittelmeerraums ist sehr lang. Heute liegen an der Mittelmeerküste zahlreiche Städte wie Perlen an einer Schnur. Der Großraum Barcelona, Valencia, das Städteband zwischen Alicante und Cartagena sowie zwischen Málaga und Algeciras bilden dabei besondere Schwerpunkte. Weitere Siedlungsschwerpunkte sind die großen Flusstäler und Becken wie z. B. am Ebro (Saragossa) und am Guadalquivir (Sevilla). Den Gegenpol markieren die vergleichsweise wenigen Städte in den Bergen oder den oft sehr trockenen Landschaften fernab der Küste im Inneren der Iberischen Halbinsel; einzige Ausnahme ist hier die spanische Hauptstadt Madrid.

Frankreich

Frankreich erstreckt sich vom Atlantischen Ozean im Westen und Nordwesten (Ärmelkanal) bis zum Mittelmeer im Süden. Im Südwesten bilden die Pyrenäen eine natürliche Barriere zur Iberischen Halbinsel, über ihren Kamm verläuft auch die Grenze zum südlichen Nachbarland Spanien. Ähnlich ist es im Südosten, wo die Westalpen eine natürliche Barriere zur Apenninenhalbinsel bilden und die Grenze nach Italien verläuft. Weiter nördlich bildet der Jura die Grenze zur Schweiz, gefolgt von der sich nördlich anschließenden Oberrheinischen Tiefebene mit der Grenze zu Deutschland. Im Nordosten grenzt das Land in den Ardennen an Belgien und Luxemburg.

Charakteristisch für das Landschaftsbild Frankreichs ist der Wechsel von eher flachen Mittelgebirgen und ineinander übergehenden Beckenlandschaften. Nur das Zentralmassiv und die Cevennen im Süden sind Mittelgebirge, die größere Höhen erreichen.

Zentrale Landlandschaft ist das Pariser Becken mit seiner weit gespannten Schichtstufenlandschaft, das von der Seine und ihren Nebenflüssen durchbrochen wird. Das Pariser Becken ist umgeben von vier alten Gebirgen: Dem Armorikanischen Massiv im Westen, den Ardennen im Nordosten, den Vogesen im Osten sowie dem Zentralmassiv im Süden.

Das Armorikanische Massiv im Westen erhebt sich in der Bretagne und der Normandie selten höher als 400 Meter, seine überwiegenden Teile erstrecken sich unter 200 Meter Höhe. An der Küste setzen sich zahlreiche Buchten zu einer Riasküste zusammen, die einen großen Tidenhub aufweist.

Die Vogesen im Osten gehören geologisch zum paläozoischen Variskischen Gebirge und sind kristallinen Ursprungs. Sie erreichen im 1 424 Meter hohen Großen Belchen ihren höchsten Gipfel.

Das sich südlich anschließende Kalkgebirge Jura ist Namensgeber für das mesozoische Erdzeitalter und erreicht im südwestlichen Cret de la Neige eine Höhe von 1 720 Meter. Am Jura hat Frankreich westlich Anteil (östlich die Schweiz), ebenso wie an den südlich folgenden Westalpen (östlich Italien). Hier befindet sich mit dem Mont Blanc, dessen Hauptgipfel auf französischem Gebiet liegt, Europas höchster Berg (4 810 Meter).

Zwischen den Vogesen, dem Jura und den Westalpen im Osten sowie den burgundischen Randgebirgen und dem Zentralmassiv im Westen liegt eine breite Grabenzone, der die Flüsse Saône und Rhône folgen. Sie verläuft in Nord-Süd-Richtung und wird dabei sukzessive enger und tiefer. Das Zentralmassiv und südlich davon die Cevennen (1 699 m) begrenzen das Rhônetal durch hohe, steil und scharf zerschnittene Ostflanken, während beide von Westen und Norden her eher sanft ansteigen. Im Norden wird das Zentralmassiv vom Oberlauf der Loire und des Allier in breiten Gräben zerschnitten. Auf der Auvergne, der Rumpffläche des Zentralmassivs, erheben sich westlich des Alliertals Reste von Vulkanen wie dem Puy de Sancy, der mit 1 885 Metern höchsten Erhebung des Zentralmassivs.

Zwischen dem Zentralmassiv und den Pyrenäen erstreckt sich das Aquitanische Becken, nach dem Pariser Becken das zweitgrößte Sedimentbecken Frankreichs.

Im Südwesten reicht Frankreich bis auf den Kamm der Pyrenäen, über den auch die Grenzen zu Andorra und Spanien verlaufen.

Apenninenhalbinsel (Italien)

Die Apenninenhalbinsel ist neben der Iberischen Halbinsel im Westen und der Balkanhalbinsel im Osten (s. 72.1) die mittlere der drei großen Halbinseln Südeuropas. Die stiefelförmige Halbinsel ist fast 1 000 Kilometer lang und weist eine Breite von bis zu 250 Kilometern auf. Sie wird durch das namensgebende Apenninengebirge geprägt, das die Halbinsel in einem weiten Bogen von Norden nach Süden einnimmt und im Gran Sasso d’Italia (2 912 Meter) in den Abruzzen den höchsten Gipfel erreicht. Zwischen den einzelnen Kämmen liegen dicht besiedelte Längstäler und Becken. Die Apenninen setzen sich im Süden in einem Bogen bis nach Sizilien fort. Die Fläche der Halbinsel beträgt ca. 142 000 km2 (ohne Inseln), wenn man sie auf der Linie Genua–Piacenza–Rimini von der norditalienischen Poebene abtrennt.

Die in das Mittelmeer ragende Halbinsel wird im Osten vom Ligurischen Meer und dem Tyrrhenischen Meer, im Süden vom Ionischen Meer und im Osten vom Adriatischen Meer begrenzt.

Die feuchte Westseite des Apennin ist reich gegliedert und umfasst die großen Beckenlandschaften der Toskana und Umbriens. Dagegen ist der trockene, schmale Abschnitt östlich des Gebirges kaum differenziert. Im Südosten gliedert sich die schwach gefaltete Kalktafel Apuliens an die Halbinsel an. Das im Südwesten vorgelagerte Sizilien (25 700 km2) wird ebenfalls von den Apenninen eingenommen. An ihrem Nordrand geht die Apenninenhalbinsel in die Oberitalienische Tiefebene über, die von Italiens wichtigstem Fluss Po durchflossen wird. Die Halbinsel liegt vollständig im Staatsgebiet Italiens; daneben umfasst sie auch die beiden Kleinstaaten San Marino und Vatikanstadt.

Zum Mittelmeer finden sich vereinzelt größere Küstenebenen. Die Küsten sind überwiegend flach und gliedern sich im Westen in Buchten. Die südlich des Golfs von Neapel gelegene Halbinsel von Sorrent und die Kalabrische Halbinsel zeigen infolge von Bruchtektonik schroffe Gebirgsküsten. Dagegen dominieren im Osten der Halbinsel Längsküsten. Der Nordosten der Halbinsel baut sich aus Ausgleichsküsten auf. Südlich von Venedig schiebt sich das Podelta bis weit in das Adriatische Meer hinein.

Die anhaltende Bruchtektonik der Apenninenhalbinsel und ihrer vorgelagerten Inseln spiegelt sich in den aktiven Vulkanen Vesuv und Ätna, den teils aktiven, teils erloschenen Vulkanen der Liparischen Inseln (Stromboli) sowie erloschenen Vulkanen wie dem Monte Amiata in der Toskana, aber auch in zahlreichen warmen Quellen und Mineralquellen wider. Der Ätna auf Sizilien ist mit rund 3 357 Metern der größte aktive Vulkan Europas. Er hat vier Gipfelkrater, seine Lavaausbrüche erfolgen aber meist über Nebenkrater. Weite Teile der Apenninenhalbinsel sind darüber hinaus von Erdbeben bedroht, die zu katastrophalen Zerstörungen führen können (z. B. Erdbeben von L’Aquila 2009).