Überblick

Die durchschnittliche Jahresniederschlagsverteilung über Asien für die Klimaperiode 1991-2020 zeigt in beiden Karten (s. 102.4) ein tendenzielles Gefälle von den ständig feuchten Tropen im Südosten zum Inneren dieses größten aller Kontinente (ca. 44,6 Mio. km2), der fast vollständig auf der Nordhalbkugel liegt. In weiten Teilen Südostasiens und Indiens werden mit 1000 bis 3000 Millimetern Jahresniederschlag die höchsten Werte Asiens erreicht. In Innerasien gehen die Niederschläge durch die zunehmende hygrische Kontinentalität und die Leelage zum Himalaya zum Teil bis auf weniger als 100 Millimeter zurück (Wüste Gobi). Im arabischen Raum macht sich der Einfluss der absteigenden Luftmassen des subtropischen Hochdruckgürtels stark bemerkbar und führt dort ebenfalls zu Jahresniederschlagsmengen von 100 Millimeter und darunter.

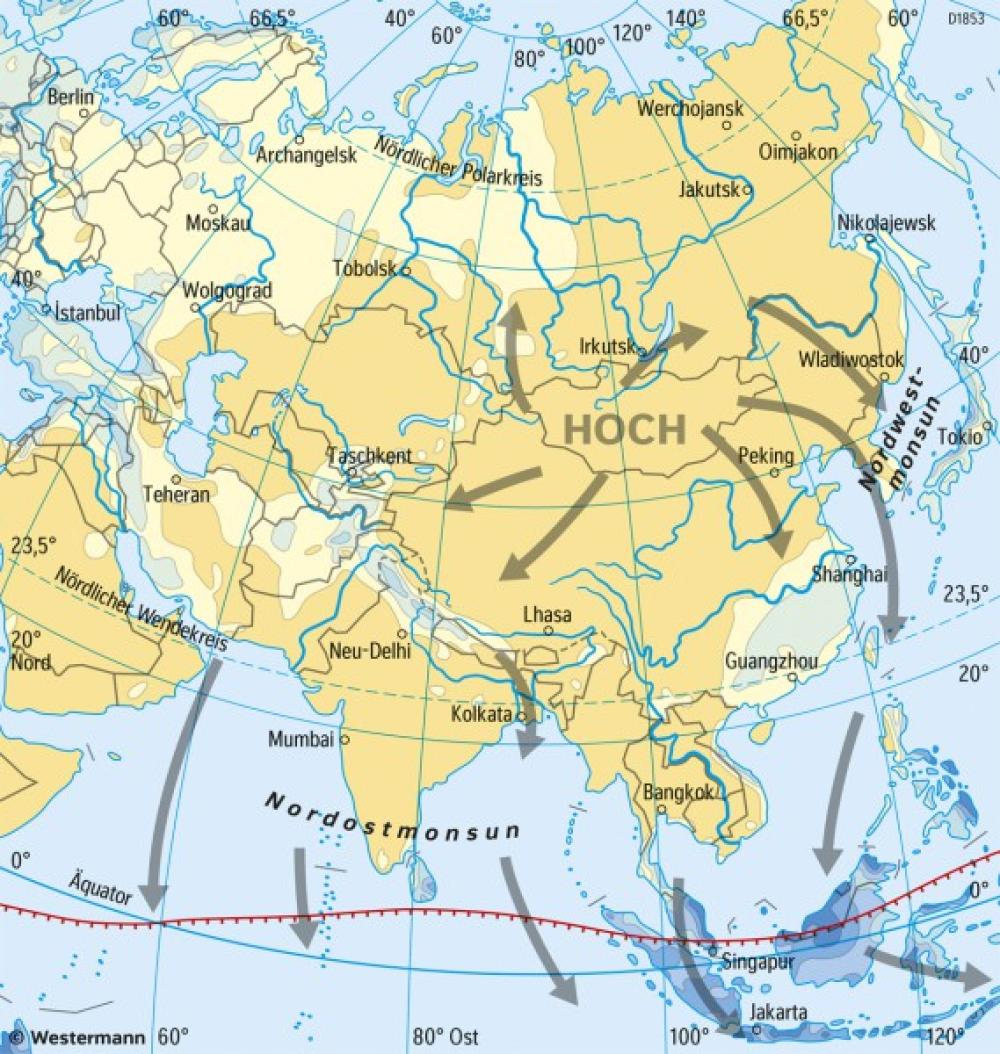

Trockenheit im Winter

Das Niederschlagsregime in Asien wird durch die großen Zirkulationsmotoren der Atmosphäre bestimmt. Im Winter (Januar) dominiert das außertropische Westwindregime nördlich der am Äquator liegenden nördlichen Grenze der Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ). Bei ihrem Weg von der Küste Europas ins Innere Asiens verlieren die wandernden Zyklonen der Westwinddrift viel Wasserdampf, zum Teil lösen sie sich sogar völlig auf. Dadurch ist der Kontinent östlich des Urals im Januar (im Winter generell) sehr trocken, der Anteil des Schnees am Niederschlag nimmt dabei polwärts zu. Der ablandige, aus dem zentralen Tibet-Hoch abfließende Nordwestmonsun bzw. Nordostmonsun führt auch in Südasien bzw. in Ostasien zu niedrigen Niederschlägen. Die einzige Ausnahme bildet der Malaiischen Archipel im äußersten Südosten, der überwiegend auf der Südhalbkugel und somit im ganzjährigen Einfluss der Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ) liegt und einen Niederschlagshöhepunkt während des dortigen Südsommers (Januar) aufweist.

Niederschlag im Sommer

Während es im asiatischen Teil Russlands während des Sommers (Juli) immerhin zu mit Europa vergleichbaren Niederschlagssummen kommt, verbleiben der äußerste Nordosten Sibiriens sowie Zentral- und Westasien im Bereich von geringfügigen, sporadischen und somit unsicheren Niederschlägen. Zentral- und Westasien mit der Arabischen Halbinsel sind dabei von zahlreichen Wüsten und Halbwüsten geprägt und Teil des durch den äquatorwärts erfolgenden Abstieg der Passatwinde geprägten, subtropischen Trockengürtels der Nordhalbkugel, der sich westwärts mit der Sahara quer durch Nordafrika bis zum Atlantik fortsetzt.

Südlich des Hochlands von Tibet und in Ostasien hingegen verzahnt sich das außertropische Westwindregime im Sommer (Juli) mit dem tropischen Niederschlagsregime der auflandigen Passatwinde. Die an den Zenitstand der Sonne gebundene Verlagerung der atmosphärischen Zirkulationsgürtel führt innerhalb des Verbreitungsgebietes des Südwestmonsuns zu ergiebigen, teilweise extremen sommerlichen Niederschlägen.

So zählt beispielsweise Cherrapunji im äußersten Nordosten Indiens (im Khasigebirge an der Grenze zum nördlichen Bangladesch, s. 112.1) zu den niederschlagsreichsten Orten der Erde. Im Juli 1861 wurden hier innerhalb eines Monats rund 9300 Millimeter und 1860/61 innerhalb von zwölf Monaten 22 987 Millimeter Niederschlag gemessen. Verantwortlich für die enormen Regenmengen von durchschnittlich rund 11 000 mm pro Jahr (zum Vergleich 757 mm in München) ist der Südwestmonsun, der hier an den Hängen der Khasi-Berge zum Aufsteigen gezwungen wird.

Das Monsunregime in Südasien

Der Monsun entsteht mit der Verlagerung des Zenitstands der Sonne zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis. Während der Wintermonate befindet sich der Zenitstand südlich vom Äquator. Im Sommer wandert die Sonne nach Norden. Dann wandert auch die Innertropische Konvergenzzone (ITCZ) nach Norden. Die ITCZ ist eine Tiefdruckrinne, die sich durch den Aufstieg warmer Luftmassen bildet. Durch den niedrigen Druck wird Luft angezogen und es entstehen Winde. So kommt es im Sommer zum Südwestmonsun, der für die Ernährung fast eines Viertels der Weltbevölkerung ausschlaggebend ist (s. 102.5). Je nachdem, wo die ITCZ liegt, wechseln die Winde ihre Richtung. Somit ändert auch der Monsun zweimal im Jahr seine Richtung. Der Nordostmonsun im Winter bringt eher trockene Luft, während der Südwestmonsun im Sommer von hohen Niederschlägen gekennzeichnet ist und den Verlauf der Regenzeit markiert. Die Regenzeit in Indien umfasst die Monate Juni bis Oktober.

Der Sommer- oder Südwestmonsun transportiert feuchte Luft vom Indischen Ozean nach Indien. Über den Westghats (s. 98.2), einer Gebirgskette im Westen von Indien, bringen diese feuchten Luftmassen den ersten Steigungsregen (vgl. Monsun in Mumbai, 173.2). Auf der anderen Seite der Westghats bleibt es hingegen trocken, da diese Gebiete im Regenschatten der Gebirge liegen. Die Luftmassen werden von den Monsunwinden weiter landeinwärts getrieben und transportieren weitere Niederschläge zur indischen Hochebene, der Dekkan-Hochfläche (s. 98.2). Am Himalaya-Gebirge steigen die warmen, feuchten Luftmassen dann allmählich auf. Dort gibt es die letzten Steigungsregen. Über der tibetischen Hochebene heizen sich die Luftmassen noch weiter auf, steigen weiter in die Höhe. Die aufsteigende warme Luft bildet wieder ein Tief, das weitere Luft von Norden kommend anzieht, die sich beim Aufsteigen abkühlt. Die abgekühlten Luftmassen strömen wieder zurück zum Äquator und in Richtung der ITCZ. Dort beginnt der Kreislauf von vorn.

Im Winter befindet sich im Inneren von Asien ein Kältehoch. Aus diesem strömt Luft zu den Tiefdruckgebieten der ITCZ, deren Hauptbereich jetzt südlich des Äquators liegen. Für Indien bedeutet das einen Wechsel der Windrichtung im Vergleich zum Sommer. Die trockenen Luftmassen kommen vom Himalaya und breiten sich als Winter- oder Nordwestmonsun Richtung Südwesten über Indien aus. Sie bringen keine Niederschläge mit sich.

Tropisches Südostasien

Im Malaiischen Archipel, also im äquatorialen Malaysia, in Indonesien und in Teilen der Philippinen, dominiert hingegen der ständige Einfluss der Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ) mit ihren ganzjährigen Niederschlägen innerhalb des innertropischen Westwindregimes. Diese Gebiete sind beständig regenreich. Das nördlich anschließende südostasiatische Festland (Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam mit einer Bevölkerung von zusammen ca. 250 Millionen) liegt hingegen im Einflussbereich des sommerlichen Südwestmonsuns, wobei der gebirgige Charakter die Nutzung von Wasser während der winterlichen Trockenheit erleichtert (s. 120.1)