Überblick

Das mittlere Deutschland hat Anteil am Norddeutschen Tiefland, die Mittelgebirgsschwelle und einen Teil der süddeutschen Stufenlandschaften, einschließlich der großen Täler, Becken und Senken. Geologisch gesehen weist dieser Bereich vier wesentliche Bestandteile auf: das variszische Grundgebirge, das Deckgebirge aus den Sedimenten des Zechsteins und des Erdmittelalters, die jungen vulkanischen Gesteine sowie die jungen Sedimente der Erdneuzeit. In Abhängigkeit von der tektonischen Entwicklung, der Beschaffenheit des Gesteins und dem Wechsel des Klimas wurden charakteristische Landschaften geformt.

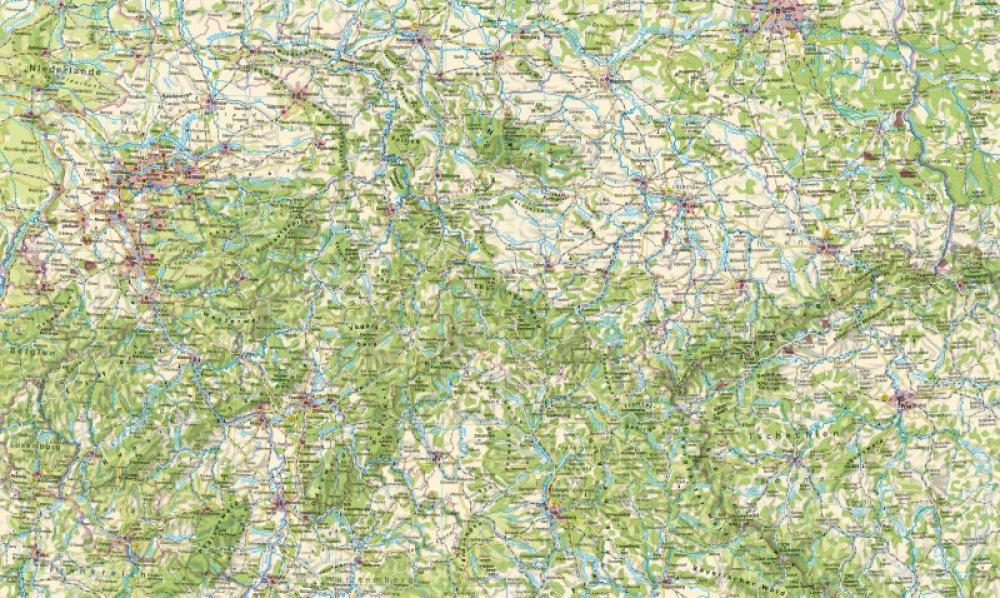

Die erste Karte 14.1 zeigt Orte nach ihrer Bevölkerungsgröße, Kulturdenkmäler, Verkehrswege (Straßen, Schienen- und Wasserwege) mit Häfen und Flughäfen, Staatsgrenzen und Verwaltungssitze, Fließgewässer und stehende Gewässer, sowie Landhöhen in flächigen Höhenstufen und als punkthafte Einzelerhebungen (Berge). Die zweite Karte 16.1 zeigt dieselben Themen, aber anstelle der flächenhaften Landhöhen erscheint hier die flächenhafte Bodenbedeckung und Bodennutzung.

Bodenbedeckung und Bodennutzung

Anders noch als der nördliche Teil, ist die Mittelgebirgsschwelle im mittleren Teil Deutschlands deutlich von Waldgebieten und Waldlandschaften geprägt, inklusive der eingebetteten Grünlandwirtschaft (Wiese, Weide). Das Ackerland zieht sich hingegen in die Tieflandzonen des mittleren Deutschlands zurück. Im Westen sind dies die Kölner Bucht mit Jülicher und Zülpicher Börde, die Niederrheinische Tiefebene, das Münsterland und nördlich angrenzende südwestliche und südliche Niedersachsen. Im Osten sind dies die Hildesheimer und Magdeburger Börde, die Leipziger Tieflandsbucht, das nördliche Thüringen und Sachsen in einer durchgehend ackerbaulich genutzten, ca. 30-50 Kilometer breiten Zone zwischen Mühlhausen im Westen und Dresden im Osten, die sich östlich auf 15-20 Kilometer zusammenzieht und bis Görlitz fortsetzt. Südlich der Mittelgebirgsschwelle liegen ackerbauliche Schwerpunkte in Mainfranken (zwischen Spessart und Odenwald im Westen, Hohenloher Ebene im Süden, Frankenhöhe, Steigerwald und Haßberge im Osten und dem Grabfeld im Norden), sowie natürlich im Oberrheinischen Tiefland, im angrenzenden Kraichgau und ganz westlich, im französischen Lothringen. Innerhalb der Mittelgebirgsschwelle treten einzelne Senken, Becken und Tallagen hervor, die ackerbaulich genutzt werden, z. B. das Neuwieder, Limburger oder Gießener Becken. Interessant ist der Nutzungswechsel an der niederländisch-deutschen Grenze, wo Grünland (Wiese, Weide) fast exakt mit dem Grenzverlauf in Ackerland übergeht.

Die Mittelgebirgsschwelle

Die Hochschollen wurden stark herausgehoben und ihr Deckgebirge abgetragen, wodurch das Grundgebirge hervortrat. Heute prägen weiträumige Einebnungsflächen einen Teil dieser Hochschollen wie der Harz. Andere Hochschollen haben eher schmalere Gebirgskämme, etwa der Hunsrück. Auch das Fichtelgebirge und der Böhmerwald sind Hochschollen, sie bilden den Ostrand der Stufenlandschaften Süddeutschlands. Je nach ihrer Entstehung haben die Mittelgebirge markante Formen.

Die Tiefschollen wurden nicht so stark gehoben, zum Teil sanken sie sogar ab. Auf ihnen blieben die Sedimente des Deckgebirges weitgehend erhalten. Thüringer Becken und Wetterau sind typische Becken und Senken. Sie sind im Vergleich zu den Hochschollen reliefarm, ihre Ränder werden zum Teil durch Schichtstufen markiert.

Elbsandsteingebirge und Teile des Hessischen Berglandes sind hingegen Beispiele für stärker herausgehobene Tiefschollen, die Mittelgebirgscharakter haben; an manchen Stellen weisen sie einen markanten, gesteinsbedingten Formenschatz mit Spuren jüngerer vulkanischer Aktivitäten auf. Vogelsberg und Rhön etwa verdanken ihre Gestalt unter anderem auch vulkanischen Prozessen.

Die Süddeutsche Stufenlandschaften

Die Stufenlandschaften Süddeutschlands sind durch den Gegensatz von weit gespannten, verhältnismäßig reliefarmen Landschaften und markanten Stufen charakterisiert. Das Deckgebirge blieb auch hier erhalten. Häufig wechselnde, unterschiedlich widerständige Gesteine, sowie anhaltende Abtragungsprozesse haben das heutige Relief geprägt; ein Beispiel hierfür liefert die Fränkische Alb. Besonders auffällig sind die markanten Schichtstufen. Eine Sonderstellung nimmt der Oberrheingraben ein.

Relief und Gewässer

Ein weiteres auffälliges Merkmal ist die Wechselbeziehung zwischen Relief und Gewässernetz, die sich insbesondere am Verlauf des Rheins nachvollziehen lässt. Während der Fluss südlich von Mainz in einem breiten, weitgehend ebenen Tal verläuft, schneidet er nördlich von Mainz ein enges Flusstal mit Steilhängen in die Mittelgebirgsschwelle von Hunsrück bzw. Eifel im Westen und Taunus bzw. Westerwald im Osten. Viele Flüsse sind durch Regulierungen, Kanalisierungen oder Staustufen schiffbar gemacht worden. In den Mittelgebirgen liegen die meisten der deutschen Stauseen und Talsperren.