Überblick

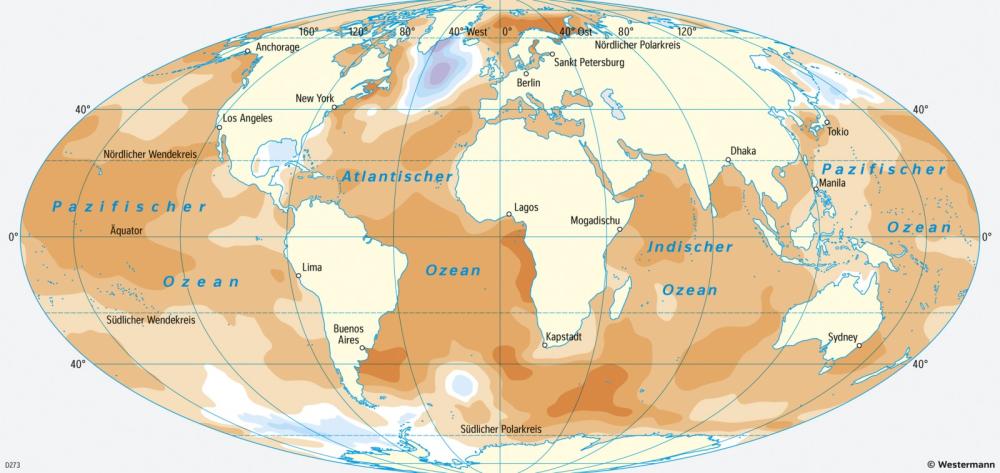

Für die Karte wurde eine Projektion gewählt, die den Pazifik weiter ins Zentrum rückt, die europäischen Küsten aber nur grob abbildet. Sie zeigt die Veränderung der Temperatur der Oberfläche der Meere seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Messung der Temperatur erfolgt traditionell durch Schiffe und Bojen, mittlerweile aber besonders durch Satelliten. Definiert wird die Oberflächentemperatur als Temperatur in einem Meter Wassertiefe.

Prozess

Der anthropogene Klimawandel heizt die Meere wegen ihrer Speicherfähigkeit langfristig stärker auf als die Landmassen. Eine Folge ist die Zunahme der Verdunstung, die zu stärkeren Niederschlägen und extremen Wetterereignissen führen kann. Eine wichtige Wirkung ist auch die thermische Expansion, die den Meeresspiegel steigen lässt (s. 267.6). Außerdem nimmt der Sauerstoffgehalt mit der Temperaturzunahme ab, was Meereslebewesen verdrängen oder schädigen kann.

Ein besonders dramatischer Vorhang ist die Korallenbleiche. Damit wird eine Farbveränderung von Steinkorallen bei zu hoher Wassertemperatur bezeichnet. Sie ist ein Symptom von Hitzestress und kündigt das Absterben der Tiere an, so etwa beim Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens.

In einzelnen Jahren kam es während der letzten wenigen Jahrzehnte zu regelrechten Hitzewellen in Teilen der Meere. Massenhaftes Algenwachstum und eine weitere Abnahme des Sauerstoffgehalts des Wassers waren die Folge.

Regionale Unterschiede der Temperaturtrends

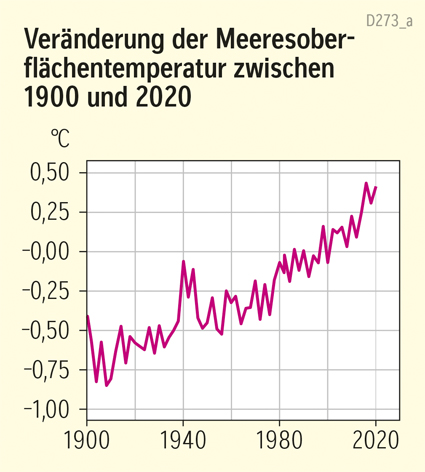

Im weltweiten Durchschnitt lässt sich eine eindeutige und beschleunigte Zunahme der Meeresoberflächentemperatur feststellen. Die wärmsten Jahre seit 1955 waren die fünf Jahren von 2015 bis 2019. Für fast alle Teile des Weltmeers konnte ein Anstieg verzeichnet werden. Sehr große Bereiche des Pazifischen, Atlantischen und Indischen Ozeans haben sich in den letzten 170 Jahren an der Oberfläche um mehr als 0,75 °C erwärmt. Viele weitere Teile der Ozeane sind ebenfalls, wenn auch in geringerem Ausmaß, wärmer geworden. Nur in verhältnismäßig kleinen Zonen kam es zu keinen Veränderungen oder zu einer Abkühlung. Diese liegen im pazifischen Teil des Südpolarmeers, nordöstlich von Japan, südlich von Grönland, in der Karibik und im Südwestatlantik. Die regionalen Unterschiede werden auf die Strömungsverhältnisse zurückgeführt.

Eine bekannte regionale Besonderheit der Meeresoberflächentemperatur ist das Phänomen „El Niño“. Es tritt durchschnittlich alle vier Jahre an der pazifischen Küste Südamerikas (besonders vor Peru) auf. Der Name (der Junge = das Christuskind) leitet sich vom ungefähren Zeitpunkt des Auftretens in der Weihnachtszeit ab. Dann erwärmt sich dort durch zeitweise veränderte Passatwinde und Meeresströmungen die Meeresoberfläche besonders stark. Die Folgen sind nicht nur ein temporärer Rückgang der Zahl der Fische und damit der regionalen Fischereierträge, sondern erhebliche Anstiege der Lufttemperatur auf der Südhalbkugel (z. B. Hitzewellen in Australien). Es wird prognostiziert, dass der Klimawandel starke El-Niño-Ereignisse zunehmen lässt.