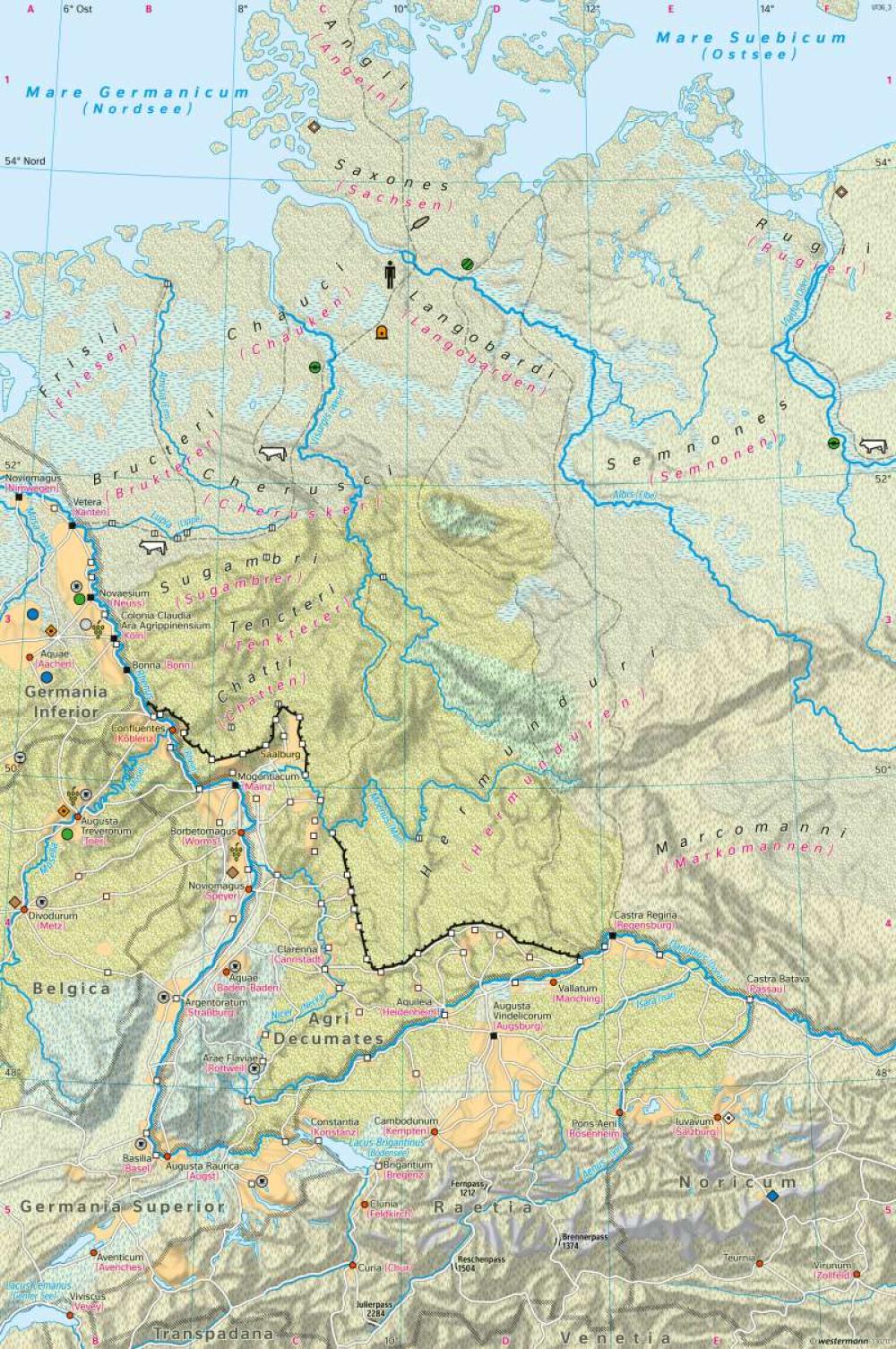

Germanien und Raetien - Landschaft zur Römerzeit 100 n.Chr.

Überblick

In der Zeit um 100 n. Chr. lebten die Menschen in den südwestlichen Gebieten Mitteleuropas in einem stabilen Staatsgebilde, dem Römischen Reich. Im Nordosten Mitteleuropas gab es dagegen noch keine festen staatlichen und wirtschaftlichen Strukturen.Die Provinzen des Römischen Reiches

Im Römischen Reich, das in Provinzen gegliedert war, gab es Straßen und feste Siedlungen in Form von Städten, Kastellen und Legionslagern. Die Besiedlungsstrukturen unterschieden sich deutlich von denjenigen der ursprünglich germanisch-keltischen Bevölkerung. Die bevorzugten Siedlungsgebiete der Römer lagen an Flüssen wie Rhein, Mosel und Donau sowie - aus militärischen Gründen - an den Grenzen des Limes. Weitgehend unbewohnt blieben große Teile der siedlungsfeindlichen Alpen, die Mittelgebirge und vermoorte Niederungen. In den Kulturlandschaften waren landwirtschaftliche Nutzflächen und Wälder bereits fest gegeneinander abgegrenzt, während die Grenzen zwischen Wald- und Offenland außerhalb des römischen Siedlungsraumes noch unscharf waren.

Auf römischem Gebiet gab es verschiedene Arten von Wäldern. In den Alpen und ihrem Vorland herrschten Mischwälder mit Buchen, Tannen und Fichten vor, in den Vogesen und im Schwarzwald dominierten Wälder aus Buchen und Tannen, in den meisten anderen Gegenden reine Buchenwälder. Bei trockenerem Klima oder durchlässigeren Böden waren Eichen und Kiefern verbreitet (z. B. am Oberrhein und im Alpenvorland), nördlich der Mittelgebirgsschwelle dominierten Eichen (z. B. am Niederrhein).

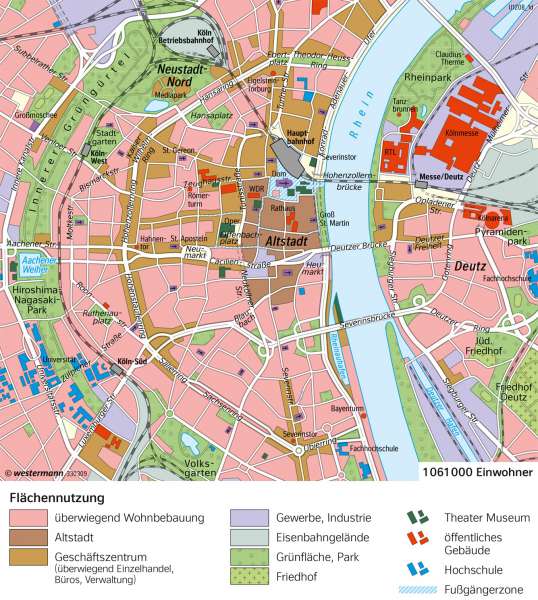

Die Siedlungsräume waren durch Fernstraßen miteinander verbunden. Besonders wichtige Handelswege waren die Flüsse, vor allem der Rhein. Nadelhölzer und andere Rohstoffe und Waren gelangten auf dem Wasserweg an den Niederrhein. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage entstanden gerade in dieser Gegend besonders viele stabile Siedlungen, die auch die Völkerwanderungszeit überdauerten, darunter Köln, Neuss und Xanten.

Die Gebiete außerhalb des Römischen Reiches

Die Völker nördlich und östlich des Limes kannten keine Schrift. Über ihren Alltag wissen wir daher nur durch archäologische Erkenntnisse und durch römische Autoren wie Tacitus, die über sie und ihre Stammgebiete berichteten. Es ist allerdings nicht bekannt, ob jeder Stammesname wirklich für eine in sich abgeschlossene Gruppe von Menschen stand oder ob die römischen Schriftsteller dies lediglich annahmen. Sicher ist, dass alle Völker jenseits des Limes Ackerbauern waren, die Kulturpflanzen anbauten, Viehwirtschaft betrieben und ihre Siedlungen in Wäldern gründeten. Sie rodeten dazu die Bäume, legten Felder an und schickten ihr Vieh in den umliegenden Wäldern auf die Weide. Klar begrenzte Wirtschaftsareale existierten jedoch nicht, auch die Siedlungen hatten keinen dauerhaften Bestand.

In den germanischen Gebieten dominierten Buchen- und Eichenwälder, in den Hochlagen der Mittelgebirge Mischwälder aus Buchen und Fichten, zum Teil mit Tannen. Man vermutet, dass die Ausbreitung der Buche durch die Verlagerung der Siedlungen begünstigt wurde; im Laufe der Jahrhunderte drang sie immer weiter nach Norden vor. In feuchten Niederungen, in denen das Wasser nur langsam abfloss oder der Grundwasserstand nahe der Oberfläche lag, wuchsen Erlenbruchwälder, die nach dem Zeugnis antiker Autoren für die großen militärischen Verbände der Römer ein erhebliches Hindernis waren. Grundsätzlich anders als im Westen und Süden sah die Landschaft östlich der Elbe aus. Dadurch ist eine markante Landschaftsgrenze erkennbar: Laubwald dominierte im Westen, Mischwald mit hohem Anteil an Kiefern im Osten. Ausnahmen bildeten das Böhmische Becken und die vermoorten Niederungen.

Die damalige Küstenlinie der Nordsee unterschied sich noch gravierend von der heutigen (vgl. Karte 54.1). Da es noch keine Deiche gab, wurden die Siedlungen auf Wurten angelegt, künstlichen Hügeln, auf denen sich Menschen und Tiere bei Sturmfluten in Sicherheit bringen konnten. Der Meeresspiegel stieg nach der Römerzeit leicht an, dadurch versanken einige Gebiete im Meer.

Die germanischen Völker trieben Handel mit den Römern, vor allem mit landwirtschaftlichen Rohstoffen und Produkten. Dieser Handel hatte aber nicht den gleichen Umfang wie der Handel innerhalb des Imperiums, die Handelswege waren nicht so bedeutsam wie die römischen Straßen.

Feste und wandernde Siedlungen

Grundsätzlich gab es zwei verschiedene Formen der Landnutzung zu dieser Zeit. Ackerbauern, die außerhalb staatlicher Strukturen lebten, gründeten Siedlungen, doch diese existierten nie auf Dauer. Sie verlagerten sich ständig und wurde meist nach einigen Jahrzehnten wieder aufgegeben; auf dem verlassenen Siedlungsplatz entstand eine Sekundärvegetation. Gründe für die Aufgabe der Siedlungen waren die Erschöpfung der Böden und Ressourcen - ein Phänomen, das für prähistorische Kulturen typisch ist. Erst im Zuge der frühmittelalterlichen Mission und der Errichtung von Gotteshäusern entstanden im Mitteleuropa dauerhafte Siedlungen um ein festes Zentrum, die Kirche.

Die Menschen auf römischem Gebiet verlagerten ihre Siedlungen in der Regel nicht. Bei einem Mangel an Getreide oder anderen Lebensmitteln und Waren wurde das Benötigte aus anderen Gebieten mit Überschussproduktion importiert. Feste Handelswege können nur zwischen festen Siedlungen bestehen, und weil diese Wege so immens wichtig waren, wurden sie befestigt und geschützt. Das Leben in den Städten des Römischen Reiches beruhte auf einer wirtschaftlichen und politischen Organisation und Verwaltung, wie es sie auf germanischem Gebiet erst Jahrhunderte später gab.