Überblick

Trotz seiner geringen Größe umfasst Israel drei Klimazonen. Die Küstenebene um Tel Aviv zeichnet sich durch feuchtheiße Sommer und milde, regenreiche Winter aus. Typisch für das Bergland sind warme, trockene Sommer und kalte Winter. In der Wüste (z. B. Negev) sind die Sommer heiß und trocken, die Winter mild.

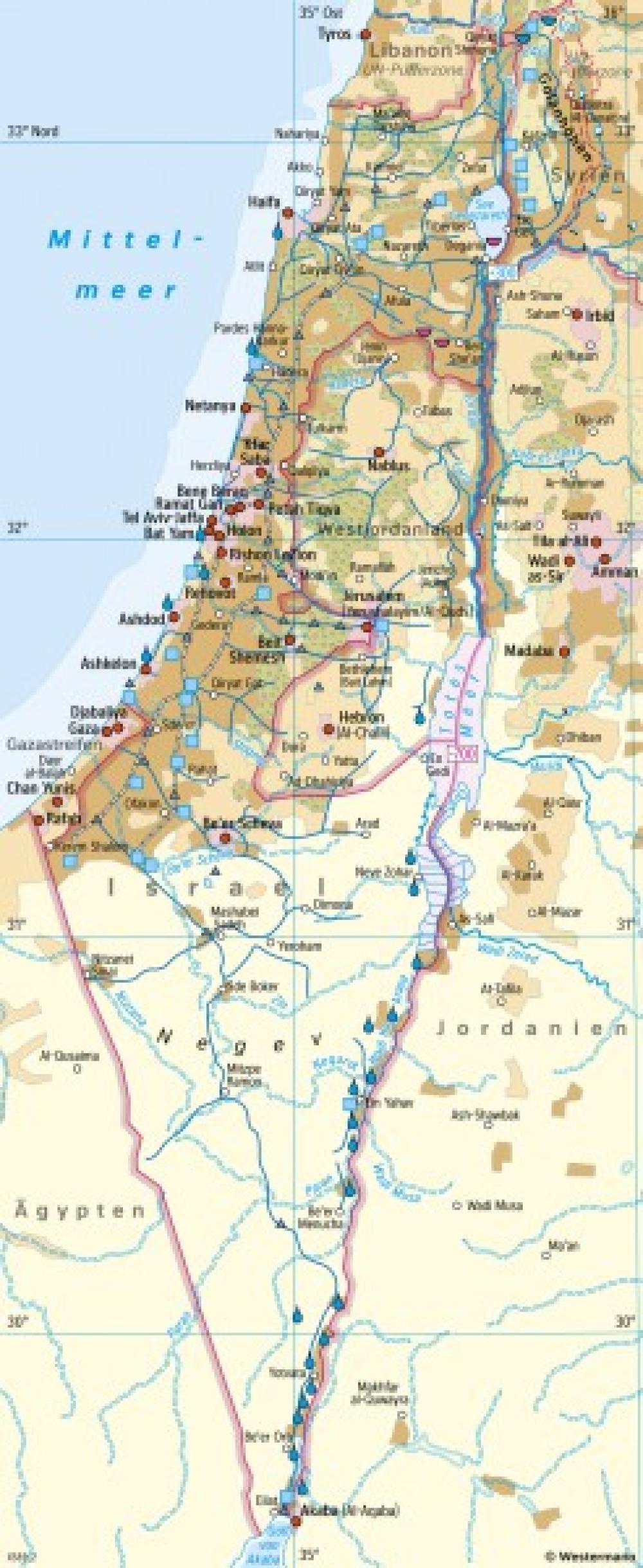

Innerhalb Israels besteht ein Nord-Süd-Gefälle bei den Niederschlägen: Während an der Grenze zum Libanon noch mehr als 1000 mm fallen, sind es auf der Halbinsel Sinai weniger als 100 mm. Die Niederschläge fallen zu etwa 75 % in den Monaten November bis März, allerdings gibt es Schwankungen von über 50 %.

Landwirtschaftliche Nutzung

Ein Fünftel der Landesfläche von ca. 22 400 km2 (das entspricht ungefähr der Fläche von Mecklenburg-Vorpommern oder Hessen) wird landwirtschaftlich genutzt, 60 Prozent sind Wüste. Seit der israelischen Staatsgründung 1948 konnte die landwirtschaftliche Nutzfläche auf über 4500 km2 fast verdreifacht werden. Gründe dafür waren die Entsumpfung weiter Bereiche der Küstenebene und einiger innerer Täler wie Jesreel oder Huleh, vor allem aber das Vorschieben der Anbaugrenze über die agronomische Trockengrenze (250 mm-Isohyete des Jahresniederschlags) hinaus – mithilfe der zusätzlichen Wasserversorgung durch die Kanäle des National Water Carrier aus dem See Genezareth bis in die Negevwüste. So ist Israel von Lebensmittelimporten weitgehend unabhängig, lediglich Getreide und Rindfleisch werden in größeren Mengen importiert. Der teilweise genossenschaftlich organisierte Agrarsektor verfügt nicht nur über modernste Anlagen, er nimmt auch in den Bereichen Marketing, Transport und Lagerung eine Spitzenstellung ein.

Die von tiefgründigen Schwemmböden eingenommene Küstenebene ist aufgrund ausreichender Niederschläge und zusätzlicher Wasserversorgung durch die Kanäle des National Water Carrier der am dichtesten besiedelte und agrarisch am intensivsten genutzte Teilraum Israels. Der Anbau konzentriert sich in erster Linie auf Zitrusfrüchte für den Export sowie auf Gemüse, Baumwolle, Erdnüsse und Blumen (Topfpflanzen). Hinzu kommen Getreide, Wein, Oliven und Obst auch auf nicht bewässerten Flächen. Der Weizenanbau deckt ein Viertel des nationalen Bedarfs.

Im östlich angrenzenden, überwiegend von Palästinensern besiedelten Bergland von Galiläa, Samaria und Judäa beschränkt sich der Anbau auf die Tallagen und terrassierte, weniger steile Hanglagen. Dort werden vornehmlich Oliven und Gemüse angebaut, weite Teile sind Weide- oder Ödland.

In den nordwestlichen Bereichen der Negevwüste wird dagegen intensiv Landwirtschaft betrieben, ermöglicht durch durchschnittliche Niederschläge von 250 bis 400 Millimetern und die zusätzliche Heranführung von Wasser aus dem Norden. Angebaut werden vor allem Feldfrüchte und Obst, auch auf den nicht bebauten Freiflächen des Gazastreifens, zur Versorgung der dortigen Bevölkerung. Dieser Anbau ist infolge des Israel-Gaza-Krieges 2023/24 zunächst zum Erliegen gekommen, wurde ab Mitte 2024 jedoch teilweise wieder aufgenommen.

Das Jordantal

Der niederschlagsarme Trockenraum des Jordangrabens wird auf der Westseite im nördlichen Teil (an der Grenze zum Libanon) und mittleren Teil (unterhalb des Sees Genezareth) großflächig landwirtschaftlich genutzt. Die Bedeutung des Jordan und seiner Nebenflüsse als Hauptwasserlieferanten der Region wird hier besonders deutlich. Auf der Ostseite des Jordan hat Jordanien ein Bewässerungssystem aufgebaut, das auf dem parallel zum Jordan verlaufenden Ost-Ghor-Kanal beruht. Im südlichen Jordantal und an den Ufern des Toten Meeres kann nur eine punktuelle Landnutzung in Oasen erfolgen.

Der Jordan ist in der wasserarmen Region eine äußerst wichtige Süßwasserquelle nicht nur für Israel, sondern auch für Jordanien. Durch die steigende Wasserentnahme führte der Fluss immer weniger Wasser, das überdies in zunehmendem Maße verunreinigt war. Durch die Verringerung des natürlichen Zuflusses sank der Wasserstand des Sees Genezareth in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich ab, was das labile ökologische Gleichgewicht dieses bedeutenden Binnengewässers stark gefährdet; nicht zuletzt, weil es das Eindringen von salzigem Tiefenwasser begünstigte. Noch dramatischer fiel der Wasserstand des Toten Meeres, in das der Jordan weiter südlich mündet.

Angesichts der zunehmenden ökologischen Probleme hat das wasserarme Israel in den letzten Jahrzehnten stark in den Ausbau von Meerwasserentsalzungsanlagen investiert, die mittlerweile mit rund 70 % einen Großteil des Trinkwasserbedarfs decken. Parallel hat Israel die Entwicklung computergesteuerter Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft stark vorangetrieben. In der Tröpfchenbewässerung zur sparsamen Nutzung von Wasser ist Israel inzwischen Weltspitze. Überdies wurde die Bewässerung im landwirtschaftlichen Anbau vermehrt auf die Nutzung von Abwässern umgestellt.

Bewässerung und Politik

Israel deckt seinen Gesamtwasserbedarf zu 53 % aus Grundwasser und zu 36 % aus Oberflächenwasser, hier vor allem aus dem See Genezareth. Die verbleibenden 11 % des Gesamtwasserbedarfs stammen aus aufbereitetem Brauchwasser und aus der Übernutzung der Grundwasserressourcen, d. h. diese Wassermengen überschreiten das Maß dessen, was regelmäßig wieder neu gebildet wird. Daher dringt Salzwasser vom Mittelmeer her ein. Die größten Grundwasservorräte liegen unter dem Westjordanland. Etwa zwei Drittel des Wassers werden von der Landwirtschaft verbraucht.

Die Brisanz der Wasserversorgung liegt darin, dass mehr als die Hälfte des von Israel verbrauchten Wassers aus den 1967 besetzten Gebieten stammt. Auf den Golanhöhen kontrolliert Israel die Quellen des Baniyas, die knapp ein Viertel des Zuflusses des Sees Genezareth beisteuern, und den Unterlauf des Yarmuk. Im Westjordanland nutzt Israel die größten Grundwasservorräte der Region bei Nablus. Eine Friedenslösung ohne einvernehmliche Regelung der Wassernutzung erscheint daher unmöglich. Neben der bereits praktizierten Wasserüberleitung in den Jordan wären der Mittelmeer-Negev-Kanal (Import von Nilwasser) und die in der Vergangenheit bereits erfolgten, dann aufgrund politischer Differenzen wieder eingestellten Wasserimporte per Schiff aus der Türkei denkbare Alternativen für die Wasserversorgung.

M. Felsch, E. Astor