Überblick

Als sekundärer Energieträger ist Wasserstoff nicht ohne den Einsatz von regenerativen, fossilen oder nuklearen Energiequellen zu nutzen. Wasserstoff in gasförmiger Form kann mit Luft verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Wesentlich effizienter ist allerdings die Erzeugung von elektrischer Energie in Brennstoffzellen. Dabei entsteht auch Abwärme. Diese Form der Energiegewinnung ist beim Einsatz von erneuerbaren Energien klimaneutral, weil weder CO2 noch Stickoxide freigesetzt werden. Wasserstoff kann auch gespeichert werden.

Grüner Wasserstoff

Wasserstoff, der im Elektrolyse-Verfahren mit „Grünem Strom“, das heißt mit regenerativen Energien gewonnen wird, nennt man „Grünen Wasserstoff“. Mit der Verfeinerung der technischen Aufbereitung wird Wasserstoff in Zukunft eine große Rolle bei der Energiegewinnung und der Energieversorgung spielen. Das in sogenannten Power-to-Gas-Anlagen gewonnene Brenngas kann wie Erdgas in speziellen Anlagen gut gespeichert werden. In Deutschland gibt es (Stand 2021) 36 Elektrolyse-Anlagen, einige davon laufen noch im Versuchsmodus. Die meisten arbeiten mit Wasserstoff, einige wenige auch mit Methan. Schon heute ist eine Einspeisung von Wasserstoff in die Gasnetze möglich.

Je nach der Produktion des Gases Wasserstoff trägt er nach Farben geordnete Namen. Nur der umweltfreundlich hergestellte Wasserstoff darf die Bezeichnung „Grün” tragen. Grauer Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen und wurde damit nicht kohlendioxidneutral erzeugt. Bei der Erzeugung von blauem Wasserstoff, ebenfalls aus fossilen Brennstoffen, wird das CO2 abgeschieden und gespeichert. Türkiser Wasserstoff wird aus Erdgas durch die Spaltung von Methan gewonnen. Dabei entsteht kein CO2, sondern fester Kohlenstoff. Bei der Gewinnung von gelbem oder pinkem Wasserstoff stammt der benötigte Strom aus Kernenergie. Dabei entsteht radioaktiver Abfall.

Wasserstoff-Tankstellen und andere Einsatzmöglichkeiten

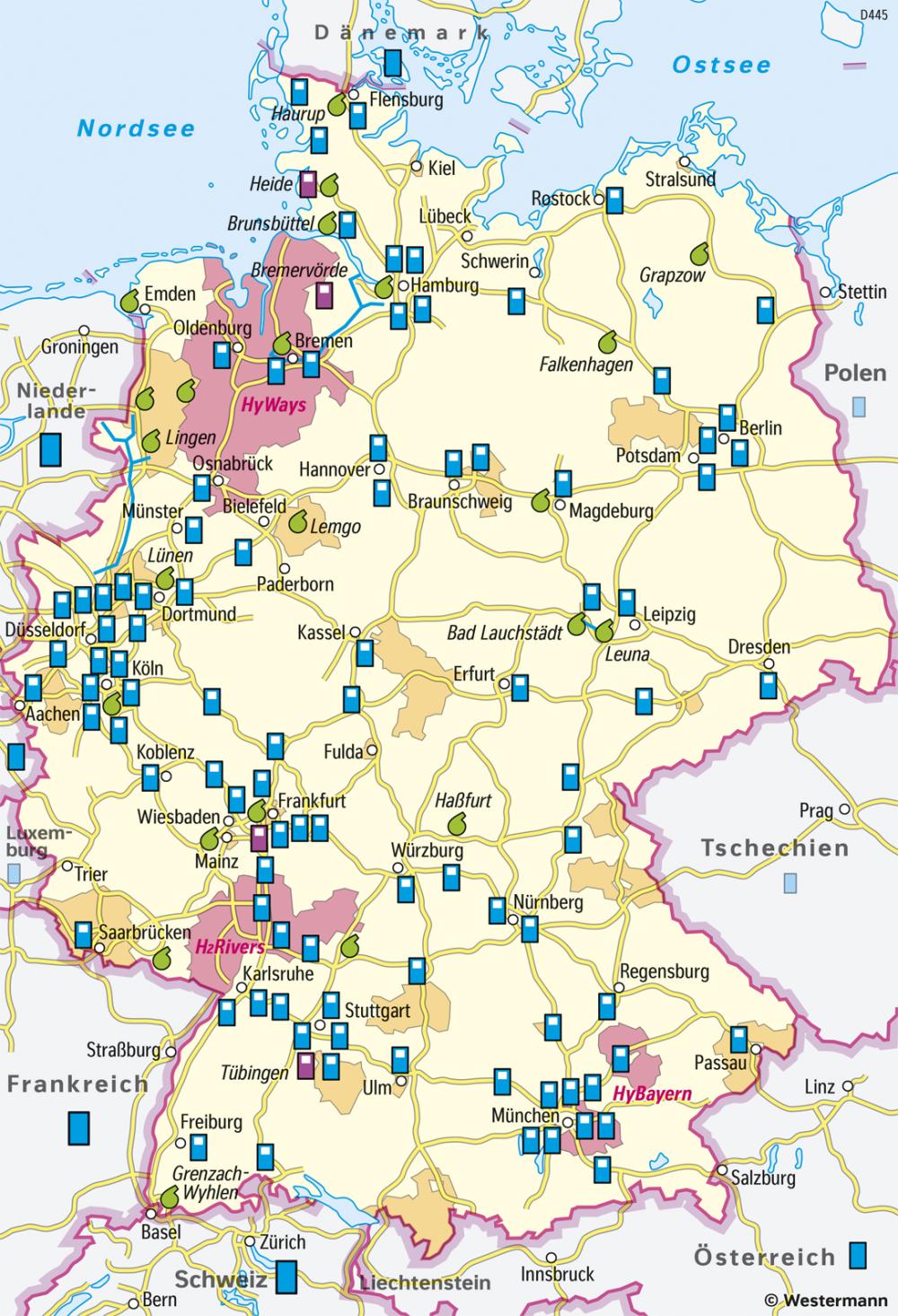

2021 gab es mehr als 90 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland, weitere sind im Bau oder geplant. Sie liegen meist in der Nähe oder an Autobahnen. Damit ist Deutschland Spitzenreiter in Europa, gefolgt vom Vereinigten Königreich. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Brennstoffzellen-Fahrzeug. Ein solches Fahrzeug besitzt einen Elektromotor, Brennstoffzellen, einen Lithium-Akku und einen Wasserstofftank. Bislang fahren nur wenige Wasserstoffautos in Deutschland, denn sie sind noch sehr teuer.

Die Deutsche Bahn testet zurzeit im H2goesRail-Projekt auch den Einsatz von Wasserstoff in Zügen. Eine Tankstelle existiert schon. Ab 2024 soll in einer Testphase ein Passagierzug zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim unterwegs sein. Auch im niedersächsischen Bremervörde und in Schleswig-Holstein werden Wasserstoff-Tankstellen für Lokomotiven bzw. Züge oder Flugzeuge gebaut.

Zum Einsatz kommt Wasserstoff schon seit Längerem in der Industrie, etwa der Stahlindustrie oder der chemischen Industrie. Eine vor allem für die Versorgung der Industrie gedachte Wasserstoff-Pipeline entsteht im Münsterland. Dort wird im Kreis Borken eine von Lingen ins Ruhrgebiet führende Erdgas-Pipeline zu einer Wasserstoff-Pipeline umgebaut. Geplant ist auch eine Wasserstoff-Pipeline vom Rotterdamer Hafen nach Nordrhein-Westfalen.

Projektregionen in Deutschland

In Deutschland gibt es drei Modellregionen, in denen größere Wasserstoffvorhaben anstehen. Eine davon ist HyWays for Future im Nordwesten mit Schwerpunkten in Bremerhaven, Cuxhaven und Wilhelmhaven. In der letztgenannten Hafenstadt entsteht eine große Wasserstofffabrik, importierter Wasserstoff soll dort in Terminals gespeichert werden. H2Rivers ist in der Metropolregion Rhein-Neckar angesiedelt. Dort soll Wasserstoff für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden. Der Schwerpunkt von HyBayern in den Landkreisen Ebersberg, Landshut und München liegt in der Wasserstoffherstellung, -verteilung und -betankung.