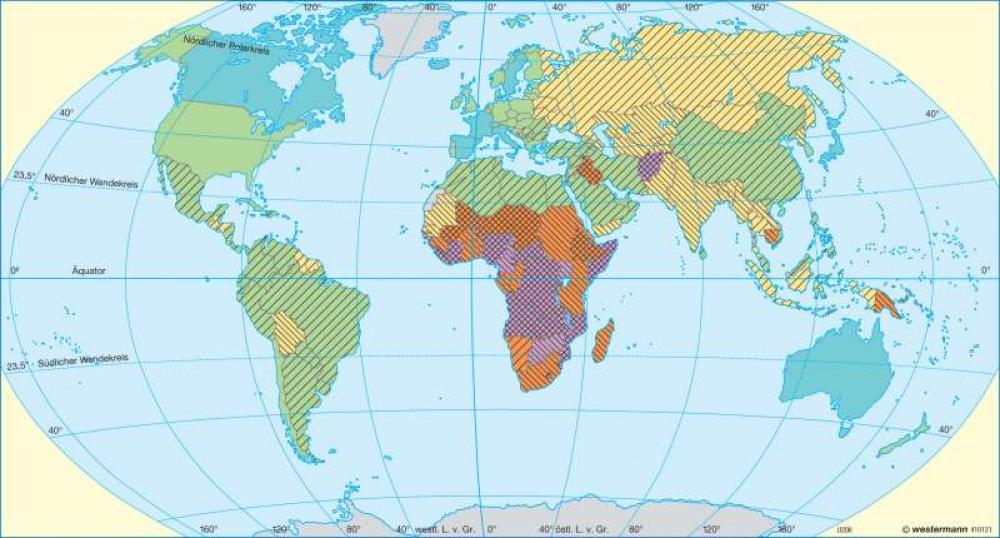

Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit

Erde - Erde - Bevölkerung

978-3-14-100770-1 | Seite 31 |

Abb. 3| Maßstab 1 : 180000000

Informationen

Die Indikatoren Säuglingssterblichkeit und Lebenserwartung korrespondieren miteinander, weil eine niedrige Lebenserwartung in vielen Entwicklungsländern auf die hohe Säuglingssterblichkeit zurückzuführen ist, während sich umgekehrt in den reichen Ländern der drastische Rückgang der Säuglingssterblichkeit vor allem dank guter medizinischer Versorgung in einer hohen durchschnittlichen Lebenserwartung niederschlägt. Am schlimmsten betroffen von hoher Säuglingssterblichkeit und niedriger Lebenserwartung sind die schwarzafrikanischen Länder südlich der Sahara. Auch die Müttersterblichkeit ist in ihnen fast genau einhundert Mal so hoch wie in den Industrienationen.Lebenserwartung und Entwicklungsstand

Demgegenüber erhöht sich mit zunehmendem Entwicklungsstand der einzelnen Staaten die Lebenserwartung, während die Mortalitätszahl bei Säuglingen, wie etwa in Mexiko oder Brasilien, sinkt. An der Spitze dieser Entwicklung stehen die Staaten Europas, Nordamerika, Japan, Australien und Neuseeland, wo eine noch stärkere Steigerung der mittleren Lebenserwartung über 70 Jahre, aber auch eine weitere Abnahme der Säuglingssterblichkeit kaum mehr zu erwarten ist. Zu den wenigen Schwellenländern, in denen ähnlich gute Werte verzeichnet werden, zählt das sozialistische Kuba, in dem die Gesundheits- und Bildungspolitik immer eine hohe Priorität hatte.

In den größten Problemgebieten vor allem in Afrika, zum Teil auch in Asien, sind zumeist große Defizite bei der Ernährungslage und der medizinischen Versorgung zu verzeichnen. Nach dem Modell des demographischen Übergangs sind die betroffenen Länder überwiegend, wie etwa Tschad, Niger, Burkina Faso oder Somalia, der frühtransformativen Phase zuzuordnen, einzelne, wie Côte d'Ivoire, befinden sich in der mitteltransformativen Phase.

Obwohl es in den letzten Jahrzehnten Veränderungen der Sterblichkeitsverhältnisse und der Säuglingssterblichkeit gegeben hat, sind die Unterschiede zwischen Industrie- und Entwicklungsländern immer noch gravierend. Dieses Gefälle ist durch ein ganzes Faktorenbündel bedingt, in dem neben der Wirtschaftskraft unter anderem die Ernährungssicherheit, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, das Bildungsniveau und die Qualität und der Umfang der ärztlichen Versorgung eine Rolle spielen (vgl. 32/33).

Angesichts dieser gravierenden Disparitäten kann es nicht verwundern, dass sich die hauptsächlichen Todesursachen in den Entwicklungs- und Industrieländern stark unterscheiden. Dominieren hier altersbedingte Kreislauf- und Krebserkrankungen, sind es dort Hunger und Mangelerkrankungen, zunehmend auch HIV/AIDS. Am verheerendsten zeigen sich die demografischen Folgen dieser Infektionskrankheit ebenfalls in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara. In Botswana beispielsweise sind inzwischen mehr als 37 Prozent der Bevölkerung HIV-positiv. Dadurch wird die Generation der über 40-Jährigen im Jahre 2025 nur noch einen Anteil von maximal 15 Prozent an der Gesamtbevölkerung haben.

In Lateinamerika gibt es derzeit zwar "nur" 1,9 Mio. HIV-Infizierte, allerdings ist hier die Zahl der Neuinfektionen überdurchschnittlich hoch. Brasilien hat vor einigen Jahren auf die Bedrohung dadurch reagiert, dass es gegen den Widerstand der internationalen Pharmalobby AIDS-Medikamente im eigenen Land kostengünstig herstellen und gratis an die Betroffenen verteilen ließ. Außerdem hat es eine breit angelegte Aufklärung- und Informationskampagne gestartet.

H.-J. Kolb