Überblick

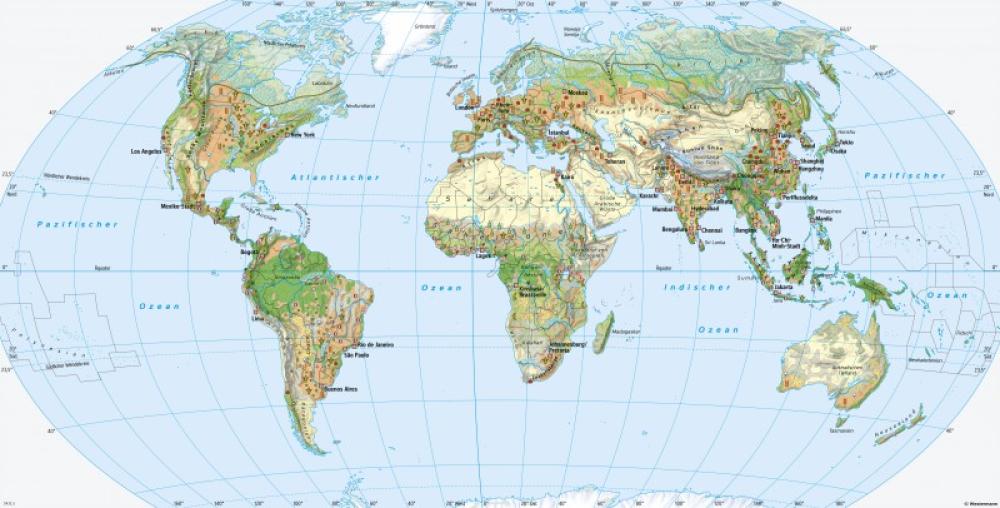

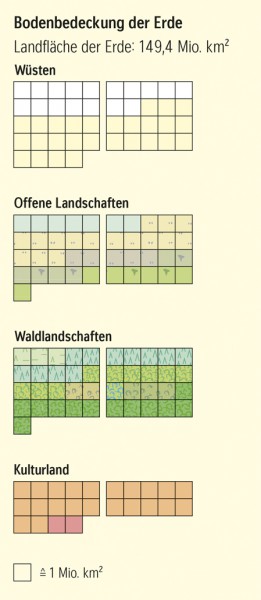

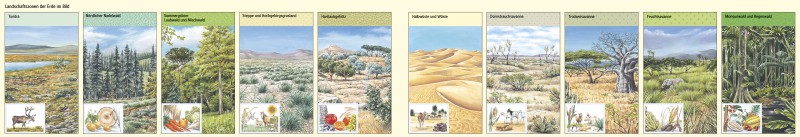

Die Karte stellt die reale (tatsächliche) Verbreitung der Vegetationszonen der Erde dar. Dabei werden insgesamt 15 verschiedene Typen der Landbedeckung unterschieden, die in drei Hauptkategorien unterteilt sind: in Waldlandschaften (6), offene Landschaften (8) und Kulturland (2).

Während sich die Umgestaltung der natürlichen Landschaft bis zum Beginn des Industriezeitalters im Wesentlichen auf einige traditionelle Kulturregionen beschränkte, weicht die reale, tatsächliche Vegetation inzwischen nahezu weltweit erkennbar von der potenziellen, natürlichen Vegetation ab.

Abhängigkeit der Vegetationszonen vom Klima

Die verschiedenen Vegetationszonen haben allerdings sehr ungleiche Voraussetzungen und Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Nutzung. In den agrarischen Gunsträumen ist die ursprüngliche Pflanzenwelt inzwischen nahezu flächendeckend einem menschengemachten Kulturland gewichen, wobei je nach Klima (s. 174.2), Topographie (s. 166.1) und Landschaft unterschiedliche Agrarsysteme dominieren. Trotz der massiven und weiträumigen Einflussnahme des Menschen ist die zonale Anordnung der einzelnen Vegetationsgürtel der Erde auf der Karte noch immer deutlich zu erkennen.

Monsun- und Regenwälder

So erstreckt sich entlang des Äquators die Zone des Monsun- und Regenwaldes. Hier lassen die ganzjährig hohen Niederschläge (> 1500 mm pro Jahr) im Zusammenspiel mit den Temperaturen im Bereich der inneren Tropen immergrüne Regenwälder mit einer sehr großen Artenvielfalt entstehen. Die Dauer der Trockenzeit ist auf höchstens zwei Monate beschränkt, zur Zone der Feuchtsavanne (drei bis fünf aride Monate) bestehen mehr oder weniger deutlich ausgebildete Übergangszonen in der Form eines halbimmergrünen Regenwaldes (mit zwei bis drei ariden Monaten und 1100 bis 1500 mm Jahresniederschlag). Monsunwälder sind wechselgrüne tropische Feuchtwälder mit einer höheren Anzahl arider Monate. Die Küsten in den Tropen werden häufig von Mangrovenwäldern gesäumt.

Natürliche Hauptverbreitungsgebiete des Monsun- und Regenwaldes sind das Amazonas-Tiefland und der südostexponierte Küstensaum Brasiliens, Mittelamerika, das Kongobecken, die Guineaküste in Westafrika, die Ostküste Madagaskars, Indiens Südwestküste, Vorderindien, das kontinentale und insulare Südostasien und die Nordküste Australiens. Gerade im Bereich der Regenwaldzone werden durch die zum Teil nur noch sehr kleinen und verinselten Waldareale aber auch die zunehmenden Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt der Erde – etwa in Form von Holzeinschlag, Rohstofferschließung und Rodungen zur Anlage von Kulturland – deutlich sichtbar. In Südostasien ist diese Entwicklung besonders ausgeprägt (s. 122.1 und 123.2). Aber auch in weiten Teilen Südamerikas und Afrikas ist ein markanter Rückgang des tropischen Regenwaldes zu erkennen. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen der Zunahme der Bevölkerungsdichte bzw. wirtschaftlicher Inanspruchnahme einerseits und dem damit einhergehenden Flächenverbrauch andererseits deutlich.

Savannen

An die Zone des äquatorialen Monsun- und Regenwaldes schließen sich in den Tropen auf beiden Halbkugeln polwärts offenere Landschaftsformen, die Savannen, an. Während in der Feuchtsavanne (drei bis fünf aride Monate) noch eine recht üppige Vegetation mit zahlreichen Bäumen vorherrscht (zum Teil wechselgrüne Wälder), nimmt deren Zahl durch das sinkende Feuchtigkeitsangebot mit wachsender Entfernung vom Äquator allmählich ab. Die Trockensavanne (fünf bis sieben aride Monate) geht schließlich in die Dornstrauchsavanne (sieben bis zehn aride Monate, > 200 mm Jahresniederschlag) über. In den Savannen hat sich die Vegetation durch entsprechende Formen (Stammsukkulenz, Schirmkronendach) an den periodischen Wassermangel angepasst. Teile der Savannen, insbesondere der Trockensavannen, sind gutes Kulturland, innerhalb der Dornsavannen wird der Stellenwert der Bewässerung deutlich, in Afrika beispielsweise am Niger und am Nil.

Halbwüsten und Wüsten

Entlang der Wendekreise auf der Nord- und Südhalbkugel sind vor allem in Afrika, Westasien, Südasien und Australien die Halbwüsten und Wüsten verbreitet. Dort ist das Niederschlagsangebot so gering (< 200 mm Jahresniederschlag im langjährigen Mittel), dass sich – wenn überhaupt – nur noch eine sehr spärliche Vegetation ausbreiten kann (s. 85.4 und 85.5, 102.3 und 102.4, 130.4). Zwischen den einzelnen Wüstenregionen gibt es allerdings große Unterschiede, etwa zwischen der Großen Sandwüste in Australien und der Sahara in Nordafrika.

Das Beispiel Südamerika zeigt den Einfluss des Reliefs und der regionalen Klimagenese auf die Ausbildung eines tropisch-subtropischen Wüstengürtels. Wüsten fehlen hier, mit Ausnahme eines extrem geringe Niederschläge aufweisenden Streifens an der Westküste. Im Regenschatten der Anden gelegen, ist die Atacama-Wüste die trockenste Wüste der Erde.

Nördlich des Himalayas liegen im Inneren von Asien Wüstenregionen (Wüste Gobi, Takla Makan, Hochland von Tibet), die in einem gewissen Gegensatz zu den heißen Wendekreiswüsten stehen. Ursache für ihre Entstehung ist die ausgesprochene Kontinentalität des Klimas im Inneren Eurasiens und die Lage in Hochländern. Die sehr niedrigen Wintertemperaturen unterscheiden diese Wüsten von denen in der tropisch-subtropischen Zone.

Steppen und Grasländer

Polwärts des Wüstengürtels schließt sich die Zone der Steppen und Hochgebirgsgrasländer an. Steppen sind vor allem in Mittelasien, in Osteuropa, Ostasien und östlich der Anden in Südamerika verbreitet. Sie sind aufgrund ihrer ausgezeichneten Böden oft gutes Kulturland und daher weitgehend für die ackerbauliche Nutzung erschlossen (z. B. die Schwarzerden der Ukraine und des südlichen, europäischen Russlands; Pampa in Argentinien). Hochgebirgsgrasländer sind vor allem im Innenbereich der Rocky Mountains (Großes Becken), in den Hochtälern der Anden, an den Küsten des südlichen Mittelmeeres, im Hochland von Iran und in den relativ niederschlagsreichen Räumen im Inneren Asiens (Hindukusch, Tian Shan, Kunlun Shan, Teile Tibets) verbreitet. Sie sind oft als naturnahe Landschaften erhalten.

Laub- und Mischwälder

Neben den Steppen kommen in den Mittleren, gemäßigten Breiten auch sommergrüne Laub- und Mischwälder vor, die an ein gewisses Feuchtigkeitsangebot gebunden sind. Ihre Verbreitung auf der Nordhalbkugel lässt einen klimatisch begründeten Gegensatz zwischen den West- und den Ostküsten erkennen, der im Norden Eurasiens besonders deutlich hervortritt. Im Bereich des Altai setzt die Zone dieser Wälder ganz aus. In den sommertrockenen Gebieten (Mittelmeerraum, Kalifornien) finden sich als besondere Anpassungsform Hartlaubgehölze, die über einen entsprechenden Verdunstungsschutz verfügen, vor allem in Form von kleinen, dicken und zum Teil mit einer Wachsschicht überzogenen Blättern. Entlang der besonders feuchten Küstenregionen Nord- und Südamerikas sowie in Teilen Australiens und Neuseelands sind üppige Feuchtwälder verbreitet.

Die massive Einflussnahme des Menschen auf die natürlichen Vegetationsformen und das Landschaftsgefüge ist im Bereich der Mittleren Breiten besonders sichtbar. In diesen Regionen wurde der weitaus größte Teil der einstigen Steppen- und Waldländer in Kulturland umgewandelt. Dies ist in weiten Teilen Nordamerikas ebenso deutlich wie in Mittel-, Ost- und Südeuropa. Hier zeugen nur noch kleine Reliktbestände von der früheren Verbreitung verschiedener Waldtypen.

Nördlicher Nadelwald

Weiter polwärts schließen sich die Zonen des nördlichen Nadelwaldes (in Sibirien „Taiga“) und der Tundra an. Hier wirken sich die Temperaturverhältnisse als wesentliche Steuerungsgröße für das Pflanzenwachstum aus. Die Niederschläge sind, verglichen mit Mitteleuropa, meist gering, die Winter sehr kalt, die Sommer dagegen warm. Aufgrund der kurzen sommerlichen Vegetationsperioden von nur drei bis fünf Monaten, die für den Blattausschlag von Laubbäumen zu kurz sind, dominieren in diesem Bereich vor allem Nadelbaumarten. Bei noch tieferen Temperaturen (mittlere Temperatur des wärmsten Monats unter 10 °C im Jahresmittel), einer Verkürzung der Vegetationsperiode auf weniger als drei Monate und einer Schneedeckendauer von bis zu 300 Tagen im Jahr geht die Nadelwaldzone in die baumlose Tundra über. Diese beiden Vegetationszonen sind großflächig nur auf der Nordhalbkugel vertreten.

Polare Kältewüsten

Die Zone der polaren Kältewüsten, in der kein Pflanzenwachstum mehr möglich ist, umfasst große Teile der Arktis und der Antarktis. Der Gefrierpunkt wird nur selten überschritten, die Niederschläge sind gering. Durch maritime Einflüsse und Kontinentalität treten große Ausbuchtungen im Verlauf der Südgrenze der polaren Kältewüsten auf. Über dem Inneren Grönlands greift sie weit nach Süden aus (fast bis auf Höhe Oslos), während die Küsten Grönlands und der Kanadische Archipel bis über 80 Grad nördlicher Breite hinaus von der Tundra bedeckt sind.

Abweichungen von der meridionalen Anordnung

Neben der meridionalen Vegetationszonierung tritt auch eine typische vertikale Abfolge verschiedener Höhenstufen der Vegetation auf. Dabei müssen sich die Pflanzen vor allem an die unterschiedlichen Temperaturen anpassen, die mit zunehmender Höhe geringer werden. Infolgedessen stellen sich auch in verschiedenen Höhen ähnliche Anpassungsformen ein, wie bei der zonalen Verbreitung der natürlichen Vegetationsgürtel. Zusätzlich wirken die Niederschlagsverhältnisse im Gebirge differenzierend (Zunahme bis zu einer gewissen Höhe, Luv-Lee-Effekte).

Die Höhenstufen der Vegetation verschieben sich entsprechend der Temperaturverhältnisse von den Polen zum Äquator in größere Höhen. So wird beispielsweise die Baumgrenze, die in Nordamerika und Nordasien etwa zwischen 55 und 65 Grad nördlicher Breite in Meereshöhe verläuft, in den äquatorialen Anden erst in etwa 5000 Metern Höhe erreicht. In Nordeuropa ist der Einfluss der Höhenlage beispielsweise in den Skanden erkennbar.

Umweltprobleme

Zu den größten globalen Umweltproblemen gehört derzeit der weltweite Rückgang der Wälder, der sich, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, sowohl in Teilen des borealen Nadelwalds als auch in den Gebirgswäldern des Himalayas und in den tropischen Regenwäldern vor allem Südamerikas und Südostasiens beobachten lässt (s. 178.1). Während sich in einigen wohlhabenden Staaten mit hohem Lebensstandard die Einsicht in die Notwendigkeit einer nachhaltigen Forstwirtschaft immer stärker durchsetzen konnte, sind es häufig Regionen mit niedrigem Lebensstandard und hohem Bevölkerungswachstum, in denen der größte Druck auf den Wäldern lastet, der sich aber oft genug in die wohlhabenderen Länder zurückverfolgen lässt.

Gefährdung des borealen Nadelwaldes

In den von Nord nach Süd verlaufenden Zonen der Tundra, der Waldtundra und des borealen Nadelwaldes sind aufgrund der klimatischen Gegebenheiten auf der Nordhalbkugel, der kurzen Vegetationsperiode, der Permafrostböden und der in dieser Region verlaufenden Getreide-Anbaugrenze, bislang nur vergleichsweise geringe menschliche Eingriffe durch die Anlage von Kulturland zu verzeichnen. Die Klimaverhältnisse der Nadelwaldzone schränken den Anbau von Nutzpflanzen erheblich ein, allenfalls regional ist der Anbau von Roggen und Kartoffeln möglich. Im Bereich der baumlosen, nördlichen Tundra kann nur eine extensive Rentierhaltung betrieben werden.

Zugenommen hat allerdings die forstwirtschaftliche Inanspruchnahme der nördlichen Nadelwälder. Während die Karte noch große zusammenhängende Waldgebiete aufweist, ist der selektive Einschlag in einigen Regionen, etwa um den Baikalsee, bereits so weit fortgeschritten, dass die Entwaldung und Umwandlung der Wälder bedenkliche Ausmaße angenommen hat. In Westsibirien steht die regionale Entwaldung im Zusammenhang mit der Öl- und Gasförderung.

Zunahme des Kulturlandes in den mittleren Breiten

Am stärksten ist die natürliche Vegetation in den Mittleren Breiten (der Gemäßigten Zone, s. 174.2) zugunsten des Kulturlandes zurückgedrängt worden, insbesondere in der Zone der Laub- und Mischwälder und den feuchteren Steppen. Deutlich zu erkennen ist dies sowohl im Osten der USA, als auch in Europa, Westasien und China. In dieser Zone gibt es ausreichend Wärme und Feuchtigkeit, um neben Getreide auch eine Vielzahl von Obst- und Gemüsearten anbauen zu können. Lediglich Teilräume wie die Appalachen in den USA oder die Alpen in Europa sind aufgrund ihres Reliefs lange Zeit von der großflächigen Umgestaltung ausgespart worden. Doch auch hier hat die touristische Erschließung in den letzten Jahrzehnten zu weiträumigen Eingriffen in die natürliche Vegetation und Landschaft geführt. Im Bereich der feuchteren Steppen wird neben Weizen, Mais und Sonnenblumen, sofern die Temperaturen ausreichen, auch Baumwolle kultiviert.

Eine starke Umformung zu Kulturland hat auch die Zone der Hartlaubgehölze in den subtropischen Winterregengebieten wie Kalifornien und dem Mittelmeerraum erfahren. Gleiches gilt für die an den Ostseiten der Kontinente unter Monsuneinfluss liegenden subtropischen Feuchtwälder in Südchina (s. 107.2), Florida oder Brasilien (s. 178.2). Diese Zone wird bevorzugt für den Anbau von Getreide, verschiedenen Zitrusfrüchten, Wein, Oliven und Gemüse genutzt. Vielerorts entscheidet die Verfügbarkeit von Bewässerungswasser darüber, ob intensiver Anbau betrieben werden kann.

Trockensteppen und Wüsten

Die xeromorphen Strauchformationen der trockenen Steppen lassen nur eine Weidewirtschaft zu und können aufgrund ihrer Niederschlagsarmut kaum für den Ackerbau genutzt werden. Erschwerend kommt hier die starke Variabilität der Niederschläge hinzu, die immer wieder während ganzer Perioden zur Unterschreitung der für den Anbau notwendigen Niederschlagsmengen führt. Infolge menschlicher Übernutzungen (s. 179.4) haben sich die Halbwüsten und Wüsten in den letzten Jahrzehnten auf Kosten der Dornstrauchsavannen immer weiter ausgeweitet (vgl. 179.3).

Eine landwirtschaftliche Nutzung der Wüsten und Halbwüsten ist räumlich nur sehr begrenzt in Oasen möglich (z. B. Flussoase Nil, s. 80.1). Von wenigen kleinräumigen Kulturen abgesehen ist die Verbreitung der Dattelpalme auf Oasen beschränkt, da die Pflanze am besten gedeiht, wenn sie „mit den Füßen im Wasser und mit dem Kopf in brennender Sonne“ steht. Genutzt werden sowohl die Früchte als auch die Stämme und Blätter der Palmen, die Nutz- und Brennholz liefern.

Übernutzung in den Tropen

Die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse im Bereich des Äquators ermöglichen den Anbau von besonders wärme- und feuchtigkeitsliebenden Nutzpflanzen wie Bananen, Ananas, Kakao und Kaffee. Die tropischen Regenwälder wurden in den letzten Jahrzehnten in besorgniserregendem Maße dezimiert, um Holz zu gewinnen, neue Bodenschätze zu erschließen oder um Flächen für Acker- und Weideland zu schaffen (s. 178.1). In Amazonien spielte dabei in jüngster Zeit die Ausweitung der Anbauflächen für Soja und Zuckerrohr eine entscheidende Rolle, in Südostasien fallen Naturwälder häufig Palmölplantagen für die Herstellung unter anderem von Biokraftstoffen zum Opfer (s. 122.1 und 123.2). Die ökologischen Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt, nicht zuletzt auch für die Böden, sind schon heute in einigen Regionen dramatisch. Auch die Folgen der Regenwaldverluste für das Weltklima werden als sehr bedenklich eingestuft.

In den wechselfeuchten Tropen sind die Voraussetzungen für die Landwirtschaft trotz geringerer Niederschläge als in den Tropen, günstig. Bei den Anbauprodukten überwiegen trockenresistentere Pflanzenarten. So werden im Bereich der Savannen etwa Mais, Hirse, Erdnüsse und Baumwolle angebaut. Mit zunehmender Trockenheit spielt die Viehhaltung eine immer größere Rolle.