Überblick

In den letzten fünf Jahrzehnten, seit der Ölkrise der frühen 1970er-Jahre und der sich anschließenden Rezession in vielen westlichen Industrieländern des Nordens, verzeichnete die Weltwirtschaft einen starken Zuwachs der internationalen Verflechtungen, der deutlich über dem im gleichen Zeitraum erfolgten Wachstum der weltweiten ökonomischen Leistung lag. Dieser Prozess der Herausbildung von globalen Produktions- und Konsumsystemen wird als ein grundlegendes Kennzeichen der Globalisierung bezeichnet.

Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

Entscheidende Voraussetzungen für die verstärkten internationalen Beziehungen waren einerseits politische Entscheidungen zur Verringerung der zwischen den Ländern bestehenden Barrieren für Wirtschaftsbeziehungen (z. B. Zölle und Normen), und anderseits der Ausbau der materiellen Infrastruktur. Getragen wurden die politischen Maßnahmen von der Idee, dass internationaler Austausch eine optimale Nutzung von Produktionsfaktoren und Ressourcen erlaubt, Kosten spart und zur wirtschaftlichen Entwicklung aller beteiligten Nationen beiträgt. Entscheidende politische Weichenstellungen waren die Vereinbarungen des General Agreement on Tarifs and Trade (GATT, 1948), die in die Gründung der WTO (World Trade Organisation, 1994) mündeten. Die von diesen Institutionen entwickelte und getragene Welthandelsordnung liberalisierte viele Märkte, etwa durch Senkung von Zöllen und das Verbot nicht-tarifärer Handelshemmnisse, und erleichterte damit den internationalen Warenaustausch wesentlich. Darüber hinaus schuf die neue Ordnung, zumindest formal, gleiche Bedingungen für alle Beteiligten. Die Vereinbarungen des Internationalen Währungsfonds (IMF) führten zur Herausbildung einer Weltwährungsordnung mit dem Verzicht auf Devisenbeschränkungen und der Ermöglichung freier Konvertibilität von Währungen. Dadurch wurden weltweite Finanztransaktionen für den Warenhandel und für Direktinvestitionen deutlich vereinfacht. Die Maßnahmen der Weltbank begünstigten die Angleichung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in den Ländern der Erde, vor allem durch den Ausbau neoliberaler Wirtschaftsordnungen seit den 1980er-Jahren, welche allerdings immer wieder Anlass für Kritik boten.

Transport und Kommunikation

Neben den politischen Voraussetzungen führten technische Entwicklungen im Transport- und Kommunikationssystem zu deutlichen Senkungen der Transport- und Transaktionskosten, etwa für Aufwendungen im Waren- und Personenverkehr. Auch die Organisation von Geschäftsbeziehungen wurde durch Mobiltelefone und E-Mail, später durch Smartphones und soziale Netzwerke weltweit wesentlich erleichtert, das Internet ersetzte in wenigen Jahren nahezu alle traditionellen analogen Informationsformate.

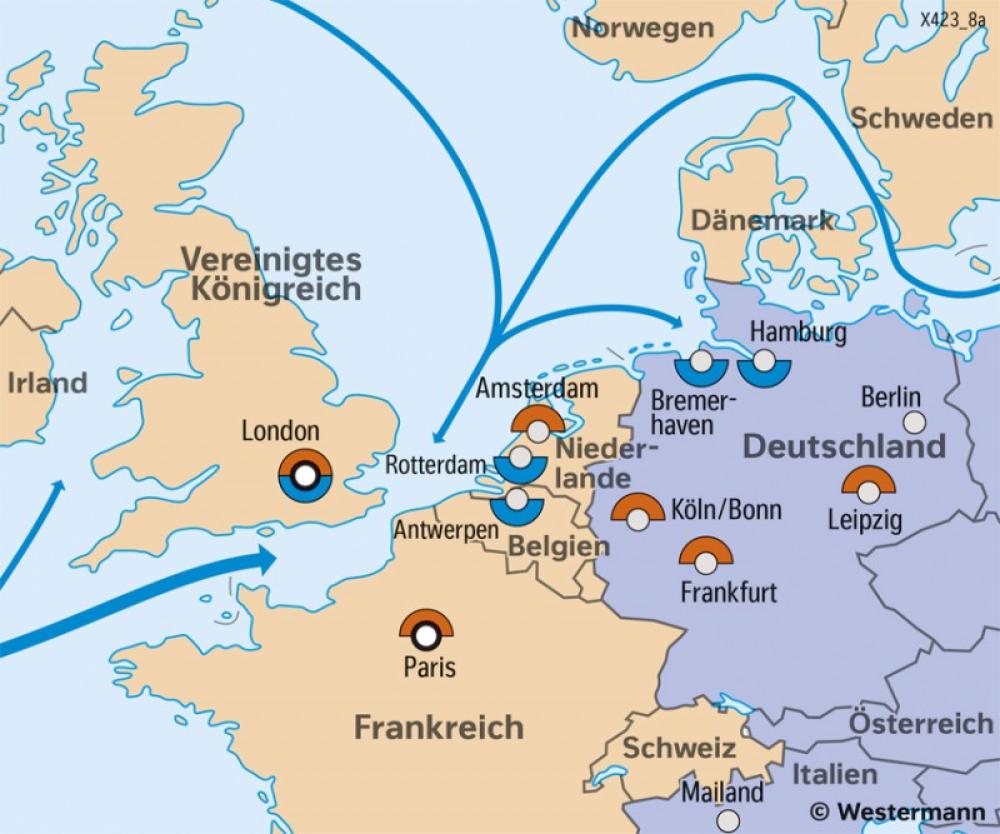

Ein wichtiges Merkmal der Globalisierung sind die internationalen Warenströme. Der Containerverkehr ermöglichte geschlossene Transportketten bei Stückgütern ohne aufwendige Umverpackung, so dass sich internationale, globale Produktionsketten für Konsum- und Investitionsgüter entwickeln konnten, z. B. für Smartphones (s. 87.2). Große Schiffsgrößen reduzierten die Kosten pro Einheit und Flugverbindungen erlaubten den schnellen Transport von verderblichen Waren wie Lebensmitteln und Blumen und von zeitsensiblen Gütern wie Computern. Die Transporte von Massengütern wie Erzen, Getreide und Öl werden überwiegend mit Seeschiffen abgewickelt. Das Umschlagvolumen der Flughäfen und Seehäfen zeigt deutlich die ungleiche räumliche Verteilung des Welthandels. Intensive Austauschbeziehungen bestehen zwischen den Ländern mit einem hohen Entwicklungsstand in Nordamerika, Europa und Ostasien; über zwei Drittel des Welthandels entfallen auf diese sogenannte Triade. Zwischen diesen Regionen erfolgt vor allem der Handel mit hochwertigen Industriegütern.

Wirtschaftszentren und Wirtschaftsbündnisse im Wandel

Durch die politischen Maßnahmen verloren Länder als wirtschaftliche Einheiten an Bedeutung, während wenige global bedeutende Zentren und supranationale Integrationsräume wie die Europäische Union (EU) immer wichtiger wurden. Die globalen Zentren, die Global Cities, erfüllen die Kontroll- und Steuerungsfunktionen der weltweiten wirtschaftlichen Aktivitäten.

Supranationale Integrationsräume (s. 197.3), wie die EU, zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Wirtschaftsbeziehungen unter ihren Mitgliedsstaaten noch stärker erleichtern als es im Weltmaßstab üblich und möglich ist. In den ersten Integrationsstufen wird der freie Warenverkehr ohne Zollbarrieren ermöglicht, bei fortschreitender Zusammenarbeit sind auch das Erbringen von Dienstleistungen und der Transfer von Produktionsfaktoren in alle Teilgebiete möglich. Durch den freien Kapitalverkehr werden Investitionen erleichtert, dank der Freizügigkeit der Arbeit ist überdies eine Berufstätigkeit in anderen Mitgliedsstaaten möglich (die sogenannten „Vier Freiheiten“ des EU-Binnenmarktes).

Transformationen in Schwellenländern und den ehemaligen Industrieländern des Nordens und Westens

Jünger ist die Einbindung der Schwellenländer, die einen raschen Entwicklungsprozess durchlaufen und in denen Industrie und Dienstleistungen deshalb stark expandieren. Zu dieser Gruppe zählen vor allem einige Staaten Südostasiens wie Thailand, Malaysia und Singapur, daneben China, einzelne Länder Lateinamerikas wie Brasilien, Argentinien und Mexiko sowie Südafrika. Alle diese Länder besitzen aufgrund ihrer niedrigen Lohnkosten Vorteile bei der Produktion arbeitsintensiver Industriegüter wie Bekleidung, Elektrogeräte und Spielwaren und exportieren diese weltweit, gewinnen aber zunehmend auch als Standort von Unternehmenszentralen und hochrangigen Wirtschaftsfunktionen an Bedeutung. Im Gegenzug sind viele dieser arbeitsintensiven, durch geringe Schulbildung und Löhne sowie durch einen hohen Grad gewerkschaftlicher Organisation gekennzeichneten Produktionsbereiche aus den Industriestaaten des Nordens verschwunden. Die so freigesetzten Arbeitskräfte wurden überwiegend vom schnell expandierenden Sektor einfacher Dienstleistungen aufgenommen, welcher mit der in den 2000er-Jahren aufkommenden Internet-Ökonomie ein rasantes Wachstum erlebte. Hier liegen die Einkommen für einfache und vertraglich flexible Dienstleistungen jedoch weit unter denen der in Schwellenländer abgewanderten Industrie- und Produktionsbranchen. Viele Menschen mussten daraufhin zwei Tätigkeiten ausführen, um ihren Unterhalt und den von Familien zu sichern. Es entstand eine Dienstleistungsproletariat, das eine Ursache für die politischen Verwerfungen der 2020-er Jahre darstellt.

Einbindung der Staaten des Globalen Südens

Sehr gering ist hingegen in der Regel der Grad der Einbindung von Ländern mit niedrigem Entwicklungsstand in die globalisierte Weltwirtschaft, die in der Karte an dem hohen Anteil von Erwerbstätigen in der Landwirtschaft zu erkennen sind. Sie exportieren vor allem Primärgüter, also landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe, in die entwickelten Schwellen- und Dienstleistungsstaaten des Nordens und Westens und beziehen von dort Industriegüter. Preisschwankungen ihrer Waren auf dem Weltmarkt machen die Exporterlöse häufig schwer kalkulierbar. Bei den landwirtschaftlichen Produkten sind sie zudem einem starken Wettbewerb mit der hoch subventionierten Landwirtschaft der USA und Europas ausgesetzt.