Überblick

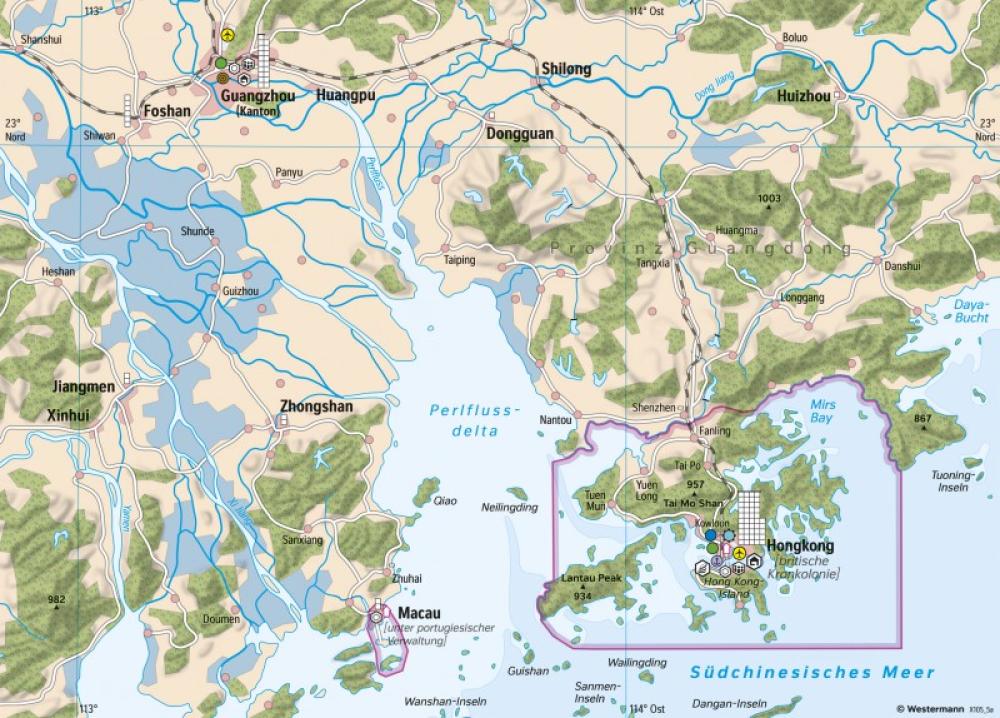

Die Karte zeigt das Perlflussdelta im Süden der Volksrepublik China. Dort münden der Westfluss (Xi Jiang), drittlängster Fluss Chinas, der Nordfluss (Bei Jiang) und weitere Flüsse in einem stark verzweigten Netz von Wasserläufen ins Südchinesische Meer. Als Perlfluss wird der gemeinsame, bis zu 30 Kilometer breite Mündungsabschnitt südlich Guangzhou (Kanton) bezeichnet. Der Vergleich der Karten zeigt, wie sich die Region infolge eines Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums in nur 44 Jahren verändert hat. 1980 gab es mit Hongkong und Guangzhou zwei Millionenstädte, Foshan zählte 700 000 und Dongguan 400 000 Einwohnerinnen und Einwohner, hinzu kamen einige kleinere Städte. Prägend waren aber nicht die Städte, sondern Dörfer und ausgedehnte Flächen für Reis- und Gemüseanbau oder Aquakulturen. Zu dieser Zeit lebten noch etwa 70 Prozent aller Chinesen auf dem Land.

Eine Besonderheit sind die beiden Sonderverwaltungszonen Macau (bis 1999 portugiesische Kolonie) und Hongkong (bis 1997 britische Kronkolonie).

Die Metropolregion

Die Region am Perlflussdelta (auch Greater Bay Area) ist mit ihrer diversifizierten Wirtschaftsstruktur und den modernen Verkehrseinrichtungen von zentraler Bedeutung für die globalisierte Wirtschaft. Die Metropolen Guangzhou, Shenzhen und Hongkong verfügen über drei der zehn weltgrößten Containerhäfen und außerdem über drei Großflughäfen.

Wirtschaftlich zeigen sich unterschiedliche Schwerpunkte. Hongkong und Macau werden praktisch ausschließlich vom Dienstleistungssektor geprägt, in Städten wie Shenzhen, Zhuhai und Dongguan ist dagegen die durch die Industrie erbrachte Wirtschaftsleistung deutlich größer. Die wirtschaftliche Bedeutung der Region beruht auf dem Clusterprinzip, die zehn Städte haben sich allerdings auch spezialisiert. Entwicklungszentrum der Region ist Guangzhou, die Hauptstadt der Provinz Guangdong. Rund 30 Prozent aller chinesischen Exporte stammen aus dieser Provinz, der „Werkbank der Welt“. Shenzhen ist – wie Zhuhai – Zentrum der Industrie und zudem Sitz großer Elektronikkonzerne wie Huawei und TCL. In Huizhou werden Elektronikteile gefertigt, während Volkswagen in Foshan jährlich etwa 80 000 Autos produziert. Weitere Branchenschwerpunkte der Region sind Informationstechnologie, Maschinenbau, Textilindustrie, chemische Industrie, Biotechnologie, Optik und Photonik.

Im Perlflussdelta leben in neun Millionenstädten und Macau heute rund 74 Mio. Menschen auf rund 17 000 Quadratkilometern, einer Fläche so groß wie Thüringen. Das schnelle Wachstum der letzten viereinhalb Jahrzehnte führte zu einer extrem hohen Besiedlungsdichte. Im Kartenbild zeigt sich, dass die Städte praktisch zu einem zusammenhängenden Kranz rund um das Delta zusammengewachsen sind. Hongkong (Lantau Island) und Macau sind seit 2017 durch eine fast 30 Kilometer lange Brücken-Tunnel-Kombination miteinander verbunden, ebenso wie seit 2024 Zhongshan und Shenzhen (24 km). Das 300 Kilometer lange U-Bahn-Netz von Guangzhou ist mit Foshan und Dongguan verbunden. Seit 2020 ist es Teil eines integrierten City-Train-Netzes, das alle neun Millionenstädte und Macau mit Schnellzügen verknüpfen („Greater Bay Area Rail Transit Network“). Überdies ist die Region an das nationale Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen, die knapp 2300 Kilometer lange Fahrt von Guangzhou nach Peking dauert weniger als acht Stunden.

Probleme

Das immense Wachstum ist mit gewaltigen infrastrukturellen Herausforderungen im Hinblick auf Wohnungsbedarf, Verkehrssteuerung, Energieerzeugung, Wasserversorgung und Abfallbeseitigung verbunden. Ein großes, noch ungelöstes Problem ist die Umweltbelastung. Die Region leidet unter starker Luftverschmutzung, dennoch ist fast ein Dutzend weiterer Kohlekraftwerke geplant. Fast noch gravierender ist die Belastung des Flussdeltas, in das jahrelang tonnenweise ungefilterte Abwässer eingeleitet wurden. Nach Prognosen von Umweltschützern wird die Region schon bald unter Wasserknappheit leiden, weil das vorhandene Wasser zu belastet sein wird, um es zu nutzen.

Geschichte Hongkongs

Mit Unterstützung britischer Seestreitkräfte wurde das kaiserliche China im Ersten Opiumkrieg (1839–42) gezwungen, die Insel Hongkong an Großbritannien abzutreten. Nachdem 1860 auch noch die Halbinsel Kowloon hinzugekommen war, pachtete Großbritannien die sogenannten New Territories zum 1. Juli 1898 für insgesamt 99 Jahre.

Hongkong, zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch ein kleines Fischerdorf, entwickelte sich bald zu einem wichtigen Handelsplatz in Fernost. Noch bis zum Zweiten Weltkrieg diente die Stadt als Stützpunkt für den Ostasienhandel und als Durchgangs- und Zielland für die chinesische Migration. Der große, geschützt liegende und über zwölf Meter tiefe Freihafen begünstigte die Entwicklung der Stadt. Die Bevölkerung stieg von 33 000 im Jahre 1851 auf 1,6 Mio. Menschen am Vorabend des Zweiten Weltkriegs.

Nach 1945 entwickelte sich Hongkong zu einer bedeutenden Industriekolonie. Hongkong spezialisierte sich auf die billige und arbeitsintensive Massenproduktion für den Weltmarkt. Anfang der 1980er-Jahre war die Kronkolonie einer der größten Exporteure für Spielwaren, Wäsche, Textilien und Uhren weltweit. Angesichts des starken Bevölkerungswachstums erhielt die VR China als Lieferant von Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Wasser eine immer größere Bedeutung. Dadurch etablierten sich zahlreiche festlandschinesische Geschäfte und Warenhäuser, die ihre Güter sowohl an die Hongkonger als auch die ausländischen Touristen absetzten. Der Geschäfts- und Shopping-Tourismus blieb auch nach 1997 von großer wirtschaftlicher Bedeutung.

Begünstigt wurde der wirtschaftliche Aufschwung Hongkongs nach 1978 durch den politischen Wandel und die wirtschaftliche Öffnung Chinas. Große Teile der arbeitsintensiven verarbeitenden Industrie wurden nach China, vor allem in die angrenzende Sonderwirtschaftszone Shenzhen und die benachbarte Provinz Guangdong verlagert. Es entstanden intensive wirtschaftliche und finanzielle Verflechtungen.

Der Pachtvertrag zwischen Großbritannien und der VR China lief am 30. Juni 1997 aus. Einen Tag später fiel die britische Kolonie mit einer Fläche von 1095 Quadratkilometern an China. Bereits 1984 hatten sich die Volksrepublik und Großbritannien im Rahmen einer „Gemeinsamen Erklärung“ darauf geeinigt, dass Hongkong als Sonderverwaltungszone unter dem Stichwort „ein Land, zwei Systeme“ für weitere 50 Jahre einige Sonderrechte in Anspruch nehmen dürfe, darunter demokratische Grundrechte, eine eigene Währung und die internationale Vertragsfähigkeit unter dem Namen „Hongkong-China“, allerdings ausschließlich in der Außen- und Sicherheitspolitik. Hongkong erhielt zwar eine eigene politische Führung. Die demokratische Legitimität des Parlaments (Legislativrat) blieb jedoch schwach und die Handlungsfreiheit des Regierungschefs (Chief Executive) beschränkt, weil einerseits die Geschäftselite ihren Einfluss sichern konnte und andererseits Peking seinen politischen Zugriff auf die Stadt seit 2014, als erste große Proteste ausbrachen, schrittweise festigte.