Überblick

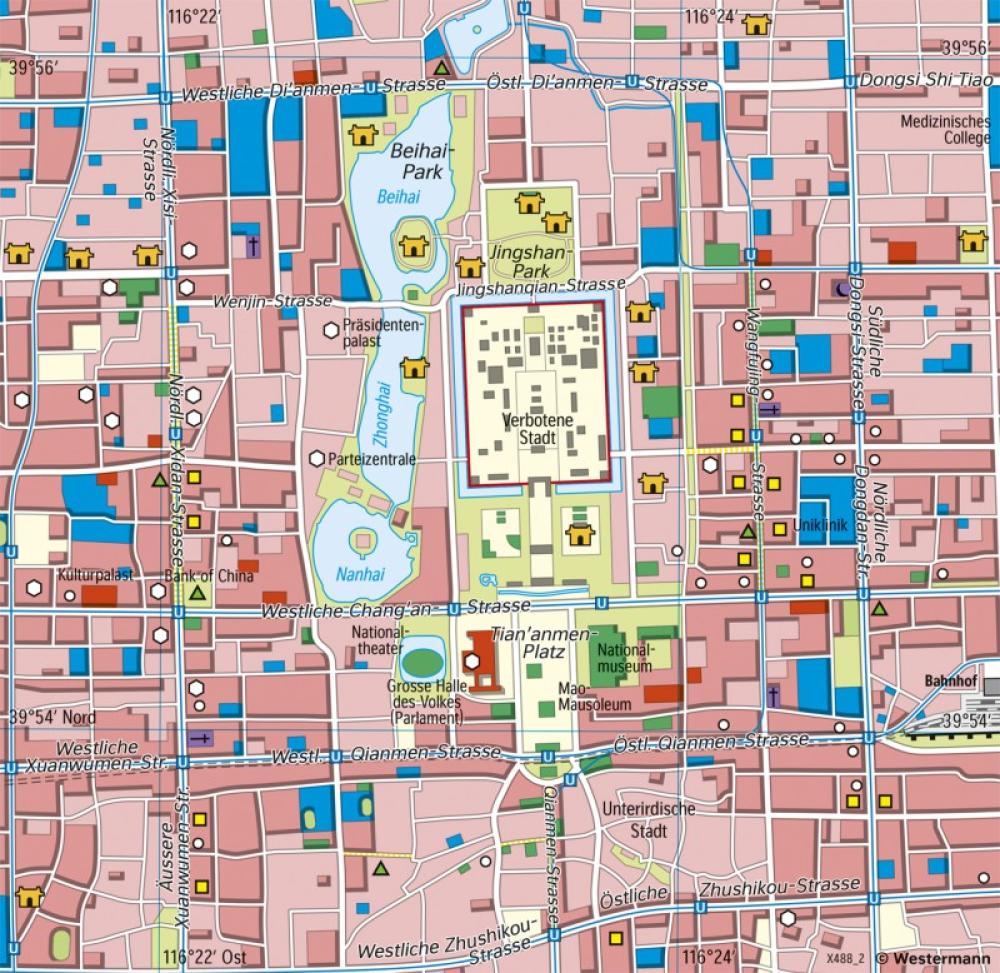

Die Detailkarte zeigt wesentliche, bis heute prägende Grundzüge der historischen Stadtanlage Pekings, aber auch den innerstädtischen Flächennutzungswandel. Der Kartenausschnitt entspricht etwa dem nördlichen Teil der bis 1913 bebauten Fläche (s. 169.3).

Schon das Peking der frühen Yüan-Dynastie, das Marco Polo noch als Khanbaliq kannte, scheint von grosser Pracht gewesen zu sein. „Ihr Plan hat einen Grad von Regelmässigkeit und Schönheit, der unbeschreiblich ist“, schreibt Polo. Der eigentliche Hauptstadtgründer war jedoch der dritte Herrscher der auf die Mongolen folgenden Ming-Dynastie (1368–1644). Er liess den gigantischen Kaiserpalast und zahllose andere Bauwerke errichten (1406–20). Zwar wurde immer weiter gebaut, doch blieb Pekings Grundstruktur während der Qing-Dynastie (1644–1911) und der Zeit der Republik (1911–49) im Wesentlichen unverändert.

Stadt in der Stadt

Im Zentrum Pekings befindet sich die „Verbotene Purpurne Stadt“, der Kaiserpalast, der von 1421 bis 1911 das Zentrum des chinesischen Kaiserreiches war. „Verboten“ nannte man die Stadt, weil der Zutritt Normalsterblichen strengstens untersagt war; „Purpurn“, weil Mauern und Gebäude von rötlicher Farbe sind. Die Verbotene Stadt wiederum teilte sich in einen inneren Bereich – im Norden mit den heutigen Räumen des Palastmuseums befanden sich die Wohn- und Schlafbereiche des Kaisers und der Kaiserin – und einen äusseren Bereich. Durch eine hohe Mauer von über zehn Metern Höhe geschützt und von einem Wassergraben umgeben, umfasst das Areal mehr als 9 000 Räume in fast 900 Einzelpalästen. Nach Süden führt das Mittagstor, das den heutigen Haupteingang bildet, aus dem Kaiserpalast hinaus. Dort nahm der Kaiser die Paraden seiner Truppen ab, dort wurden dem Volk wichtige Regierungsdekrete und Ereignisse verkündet.

Südlich des Kaiserpalasts markiert das Tor des Himmlischen Friedens den Übergang zum gleichnamigen Platz (Tian’anmen). Er wird im Westen von der Grossen Halle des Volkes (1959), u. a. Tagungsstätte des Nationalen Volkskongresses, und im Osten vom Chinesischen Nationalmuseum (1926) begrenzt.

Um die Verbotene Stadt lag samt der kaiserlichen Gärten (heute Jingshan-Park) die Kaiserliche Stadt, u. a. für viele Regierungsbehörden – bis heute. Um diese Stadt herum gruppierte sich die auch als „Tatarenstadt“ bezeichnete Innere Stadt, auch sie von einer eigenen Mauer umgeben. Sie war unter der nichtchinesischen Qing-Dynastie für die (herrschenden) Mandschu reserviert. Das Qiamen-Tor im Süden markierte den Übergang in die Äussere Stadt, die „Chinesenstadt“. Die heute vielfach überbaute „Unterirdische Stadt“ ist Überbleibsel einer riesigen, „atombombensicheren“ Bunkeranlage, die 1969–79 für die Stadtbevölkerung errichtet wurde.

Das historische Zentrum wirkt aufgrund seines schachbrettartigen Aufrisses eher klein und beschaulich, war aber ein riesiges Areal, das bis 1900 von einer gewaltigen, zwölf Meter hohen Stadtmauer mit Befestigungscharakter umgeben war. Sie verschwand bis 1978 fast völlig und wird heute durch die zweite Ringstrasse nachgezeichnet.

Heutige Innenstadt

Der Modernisierung Pekings seit den 1980er-Jahren fielen grosse Teile der historischen Altstadt zum Opfer; nahezu überall wurde und wird noch gebaut. An die Stelle der Wohngebiete mit den traditionellen 1- bis 3-geschossigen Hutongs (Wohnhöfe) treten vielgeschossige Neubauten. Verspiegelte Bürohausfassaden, die in jeder beliebigen Hauptstadt der Welt zu finden sind, prägen das Gesicht des modernen Peking. Weitere Zeugen des Wandels sind die zahlreichen Einkaufszentren, die neue Oper, viele internationale Grosshotels, die prachtvoll ausgebaute Strasse Chang`an südlich der Verbotenen Stadt und das moderne U-Bahn-Netz.

Dennoch bietet die Stadt noch immer eine grosse Zahl von historischen Sehenswürdigkeiten. Dazu zählt in erster Linie die „Verbotene Stadt“, ein UNESCO-Weltkulturerbe mit jährlich mehr als 10 Millionen Besuchern, und – als Zeugnis der jüngeren Geschichte Chinas – der unter Mao Zedong gestaltete Tian‘anmen-Platz.